En

2002, j'avais éprouvé un plaisir extraordinaire à construire

de mes propres mains une sphère

armillaire, sous la direction de membres de la Société d'astronomie

populaire

de la Côte

basque (SAPCB). Ce fut une expérience précieuse,

de constater que j'étais capable de réaliser un instrument

aussi beau - et opérationnel

-, alors que je n'avais aucune habitude du bricolage ni d'activités

manuelles quelles qu'elles soient (en

dehors de mes tâches de mère de famille, qui demandent

tout de même

des facultés très diverses).

En

2002, j'avais éprouvé un plaisir extraordinaire à construire

de mes propres mains une sphère

armillaire, sous la direction de membres de la Société d'astronomie

populaire

de la Côte

basque (SAPCB). Ce fut une expérience précieuse,

de constater que j'étais capable de réaliser un instrument

aussi beau - et opérationnel

-, alors que je n'avais aucune habitude du bricolage ni d'activités

manuelles quelles qu'elles soient (en

dehors de mes tâches de mère de famille, qui demandent

tout de même

des facultés très diverses). En

conséquence, je n'ai pas hésité longtemps lorsqu'il

s'est agi de libérer

trois jours pour construire un nouvel

instrument astronomique ancien, le nocturlabe. S'il nous restait un

peu de temps, nous devions en outre confectionner un petit cadran solaire

équatorial portatif en fin de stage. -

Photo : Jacques Auriau au premier plan, avec, derrière, Céline

Davadan, Gérard

et Hervé

-

Nous nous sommes donc rendus au château d'Abbadia où Céline Davadan, la conservatrice, mettait à notre disposition les cuisines et locaux annexes, dans le cadre de la coopération de la Fondation de l'Académie des sciences avec notre association. Précisons-le tout de suite : la réputation de la vie de château est très surfaite, au quotidien elle est parfaitement inconfortable. Les murs épais de la cuisine située au sous-sol, où nous avons installé notre atelier, maintiennent une fraîcheur qui frise en plein hiver la température d'une glaciaire ! Dès le premier jour, j'ai attrapé froid et lutté avec force cachets contre des velléités de poussées de fièvre ! Heureusement que l'ambiance excellente et la bonne humeur du groupe apportaient en compensation une solide chaleur humaine. Nous nous sommes donc équipés comme pour le ski, ce qui ne facilitait pas vraiment les manipulations...

La

technique, éprouvée depuis de longues années,

consiste à faire les découpes circulaires du

bois (du contreplaqué de 5 et 8 mm pour le nocturlabe et du

balsa pour le cadran) à l'aide d'un cutter ! Pour les autres

découpes, nous avons

eu le choix

entre

le

cutter,

une petite scie manuelle et la scie sauteuse (ô combien) apportée

gentiment par Gérard pour faciliter (ou bousiller) la tâche.

Nous avons ainsi appris le B A BA : avant toute chose, poncer les planches

avec énergie,

ce dont nous nous sommes acquittés consciencieusement, sans

avoir la moindre idée du moment où cela devait cesser.

Certains ont donc arrêté

très tôt, et d'autres ont persisté très

tard, ce qui a induit dès le

départ un décalage dans l'exécution des maquettes.

Pourtant, Jacques s'évertuait à rappeler à l'ordre

ceux qui cherchaient à avancer trop

vite, au risque de faire des erreurs, faute d'avoir écouté les

instructions

à venir !

Dans la pratique, j'ai constaté que le contreplaqué, même s'il bénéficie de qualités indéniables de solidité et d'un bon rapport qualité-prix, ne me semble pas égaler du bois plein (que je n'ai jamais travaillé). Les couches fines se superposent, coupées sans trop se préoccuper du fil du bois ni de la présence de défauts qui se manifestent dès la phase du ponçage : des échardes s'arrachent tout d'un coup, creusant la surface, et une forte granulosité due probablement à l'agression des scies électriques du menuisier persiste à hérisser le bois que nous ne pouvons trop creuser, au risque de nous retrouver sur la couche inférieure qui doit présenter les mêmes irrégularités. D'autre part, pour le contreplaqué de 8 mm d'épaisseur (très épais pour une technique de coupe au cutter), je soupçonne la couche du milieu, plus sombre, d'avoir été prise dans un bois nettement plus coriace qui nous a posé de gros problèmes de creusement.

Nous

avons tracé au compas et à la règle les limites

des instruments et les graduations à l'aide de schémas

préparés par Jacques à l'ordinateur

et imprimés sur papier : cela nous évitait l'étape

de calculs fastidieux qui auraient peut-être dépassé nos

capacités mathématiques et le temps imparti. Ensuite,

nous avons percé le centre de chacune des deux planches à l'aide

d'une vrille

maintenue

bien verticale

à

travers

un

petit pavé

de bois

que

nous avions

préalablement

utilisé pour le ponçage, car il permettait ainsi une

meilleure préhension

du papier de verre (astucieux !). Nous prenions soin de nous positionner

légèrement

en dehors de la table (monument historique !) pour ne pas l'érafler à travers

la nappe de protection. Nous avons

également troué le "martyre" (la grande planche qui protégeait

la table) et une baguette plate de bois tendre qui allait nous servir

de réglette

et d'outil à découper

en cercle.

Passant

dans les trous un crochet métallique en

L à l'intérieur

en guise de pivot, nous avons fait dépasser la lame

du cutter d'un à deux millimètres sous la baguette

que nous avons fait tourner autour de son axe sans trop appuyer,

juste

pour inscrire une

rainure qui nous servirait de guide. Il

a fallu passer ensuite aux choses sérieuses : tourner et retourner,

en avançant à chaque fois

d'un quart de cercle, puis, quand la planche a été suffisamment

fendue, la renverser sur l'autre face pour procéder de même

et faire la jointure (il fallait attendre le "craaac" caractéristique

qui nous indiquait qu'il ne nous restait plus qu'à sortir le disque

de son cadre : qu'est-ce que nous l'avons espéré, ce bruit !).

Heureusement

que les hommes étaient là ! Cette méthode est

parfaite quand on a beaucoup de temps devant soi : on a le bois à l'usure, à force

de passer et

de repasser avec le cutter par les mêmes endroits. Mais en

l'occurence, il fallait avancer, et les hommes, qui avaient rapidement

terminé leur

tâche

en appuyant très fort à chaque

quart de tour, ont mis tout leur poids - et leur bonne volonté -

pour finir de creuser les planches des dames. Ah ! Le travail était

parfait, il n'y avait

pas

plus circulaires

que

ces disques-là ! Aucune scie n'aurait pu faire un travail

aussi régulier.

Le lendemain, nous avions toutes, malgré cette aide efficace,

des courbatures dans le dos, les épaules et les bras... Ce

que c'est que de faire un travail inhabituel : on se découvre

des muscles là où on n'en soupçonnait

pas !

L'un

des disques servant d'horloge comporte des dents que nous avons dessinées

puis découpées. La

plupart a préféré la

scie sauteuse, qui faisait un boucan du diable et faisait trembler à l'unisson

la table sur tréteaux qui la supportait. Parfois, la lame entraînait

le disque dans une direction imprévue,

s'emballant un peu en suivant le fil du bois, et quelques dents ont

pris des formes plutôt originales. Tout instrument nécessite

un apprentissage, et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'effort à

faire, puisque le moteur remplace notre musculature, que le maniement

est aisé. J'ai préféré la

scie manuelle, que je maniais totalement à mon rythme, en

maîtrisant à peu près la direction.

Jacques

m'a conseillé de commencer en marquant d'une petite fente le

point de départ, choisi parallèlement au trait de crayon

plutôt que dessus,

car

la morsure de la lame est large, elle empiète rapidement

sur le crayon si l'on n'y prend pas garde, et tend même à obliquer

vers l'intérieur

de la dent (comme cela s'est passé parfois avec la scie sauteuse).

La différence,

c'est qu'au rythme où j'allais, je pouvais rectifier le tir.

Jacques qui passait dans la pièce pour inspecter le cours

des travaux est venu coincer mon disque avec un serrre-joint bienvenu.

Comme cela, je n'avais

plus à me préoccuper de maintenir la planche, mais

simplement à diriger la scie qui semblait prise parfois d'une capacité de

mouvement autonome et d'initiative : elle préférait

suivre le fil du bois, plutôt que d'aller dans le sens que je souhaitais.

J'ai

fini par ruser : comme pour le vélo, il ne fallait

pas regarder le point où travaillait la scie mais plutôt

le lieu où

je voulais qu'elle aboutisse. Cela a fonctionné ! Par contre,

j'ai effectué comme les autres la découpe du manche et de l'alidade

à la scie sauteuse, en passant bien au large du trait pour ne pas

risquer de dégâts.

Les

irrégularités ont été effacées avec les limes, d'abord une grosse,

lorsque la découpe était franchement trop éloignée

du trait, puis une fine pour la finition. Puis nous avons agrandi le

trou au centre à la

perceuse électrique

avec des forets de plus en plus gros (pour obtenir des bords plus propres

et ne pas risquer de faire éclater le bois), jusqu'à obtenir

le diamètre

de la vis creuse que nous devions insérer tout à la fin du processus à travers

toutes les pièces superposées, fixées avec un écrou

de part et d'autre. En ce qui me concerne, malgré toutes ces précautions,

le bois a tout de même éclaté en échardes et le résultat n'était pas

bien beau dessous. Heureusement que la rondelle et l'écrou allaient

cacher ces défauts...

Après

avoir de nouveau poncé les disques, nous avons abandonné le métier

de menuisier (menuisière ?) pour nous armer de pinceaux. Nous

avions repassé toutes les graduations au bic noir par-dessus le crayon

pour qu'elles soient bien visibles sous les deux couches de

vernis que nous avons étalées, d'abord de l'incolore, puis un de

couleur miel, chêne moyen ou chêne foncé. Chacun avait sa technique,

Jacques disait de peindre en suivant les rayons à partir du centre,

Rose, qui est très manuelle, assurait qu'il valait mieux suivre les

fils du bois. Après coup, je me suis aperçue de plusieurs défauts dus

à mon inexpérience.

J'aurais

dû prendre moins de vernis sur le pinceau, en le frottant davantage

sur le bord du pot, car les coulures sur le

bord des parties d'instrument et même sur l'autre face induisaient

un épaississement peu esthétique, très visible car il était plus foncé.

Elles s'étaient

aussi

écoulées

dans l'orifice central, et il a fallu les gratter au couteau, la vis

ne pouvait pas pénétrer à l'intérieur ni mordre les rainures.

Deuxième difficulté

: attendre suffisamment que la première couche soit sèche, sinon

un vernis de couleur différente se mêle au précédent et s'y dissout

quasiment,

empêchant d'obtenir le contraste souhaité. Troisième difficulté :

pour le séchage, nous n'avions pas beaucoup de place où étaler nos

oeuvres

et chacun se débrouillait comme il pouvait, en dressant les disques,

manche et alidade sur la tranche, ou bien en posant sur un récipient.

J'ai

choisi de les laisser sur le papier journal qui servait de protection

aux établis du château, sans prévoir que le phénomène des coulures,

que je n'avais pas encore remarqué, collerait irrémédiablement le

journal au bois verni. Résultat, malgré un ponçage intensif, le papier

encré

est resté incrusté sans pouvoir y remédier, causant des tâches noirâtres

du plus mauvais effet ! Pour l'autre face, on m'a conseillé d'insérer

entre papier et bois vernis les petits tasseaux de bois issus de

nos découpes, pour surélever le tout. C'était mieux, mais pas la panacée,

car ils se collaient aussi...

Entre

chaque couche, il fallait patienter pendant le séchage, une occasion

précieuse d'échanger les uns avec les autres. Jacques en a profité

pour préparer à l'ordinateur des roses des vents dont chacun pouvait

sélectionner les couleurs de son choix avant l'impression sur transparent

autocollant. J'ai

préféré en utiliser une seulement pour graver sa forme à l'arrière

de mon instrument, que

j'ai peinte ensuite de couleurs bois contrastées : une décoration

à la carte ! Rose a peint ses dents de couleur miel, tandis que je

faisais un effet "marqueterie" en alternant la couleur du vernis

dans les petits carrés du calendrier sur le disque inférieur.

Les

heures et les mois ont été préparés par Jacques sur son ordinateur

et tirés sur transparent autocollant de façon à ce que lettres et

chiffres soient alignés correctement : cela donnait un petit air

professionnel à l'instrument terminé.

Une

fois les instruments vissés, nous sommes passés à la confection du

petit cadran solaire équatorial. Même technique, avec un matériau nettement

plus tendre et plus fin : le travail a avancé plus rondement, heureusement,

car nous n'avions plus guère le coeur à tourner et retourner notre

plaque pour la découper. Il fallait tout de même faire attention, car

ce n'était plus des cercles complets, mais

des demi-cercles qu'il fallait creuser, et surtout ne pas sortir le

disque intérieur tant que le tour

n'avait pas été convenablement creusé, sinon nous ne pouvions plus

tenir l'instrument, devenu trop fragile sans son armature intérieure

! Enfin, nous en sommes venus à bout dans les temps, économisant l'étape

du vernissage pour simplement coller le socle maintenant l'instrument

en position verticale.

N'oublions pas les recommandations finales pour l'utilisation

des instruments. Le nocturlabe est un instrument qui permet de déterminer

l'heure pendant la nuit et qui a été utilisé du XVIe au XIXe s. Tout

d'abord, nous plaçons l'unique grande dent qui marque minuit devant

la date

en faisant

tourner

le

petit cercle

des heures sur le grand cercle du calendrier. Maintenant

serrés dans cette position le manche et les deux disques tenus à la

verticale,

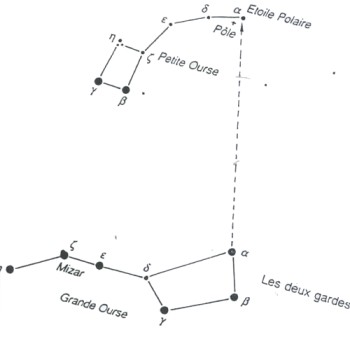

nous repérons l'étoile polaire dans le ciel à l'extrémité de la queue

de la Petite Ourse et, rapprochant le nocturlabe, nous la visons par

l'orifice central puis

éloignons progressivement l'instrument toujours vertical en gardant

au centre l'étoile polaire.

Repérant ensuite la constellation de la Grande Ourse dans le ciel,

nous faisons pivoter l'alidade, jusqu'à aligner l'étoile polaire avec

les deux "gardes", Dubhé et Mérak. La position de l'alidade indique

l'heure, lue directement sur le cercle supérieur, ou bien à tâtons

en comptant les pointes des dents à partir de la plus grande qui indique

minuit. Si le capitaine possédait en plus un "garde-temps", c'est à

dire qu'il avait gardé l'heure de son port d'embarquement, la différence

entre les deux horloges indiquait le chemin parcouru en terme de longitude,

sur l'axe Est-Ouest.

Repérant ensuite la constellation de la Grande Ourse dans le ciel,

nous faisons pivoter l'alidade, jusqu'à aligner l'étoile polaire avec

les deux "gardes", Dubhé et Mérak. La position de l'alidade indique

l'heure, lue directement sur le cercle supérieur, ou bien à tâtons

en comptant les pointes des dents à partir de la plus grande qui indique

minuit. Si le capitaine possédait en plus un "garde-temps", c'est à

dire qu'il avait gardé l'heure de son port d'embarquement, la différence

entre les deux horloges indiquait le chemin parcouru en terme de longitude,

sur l'axe Est-Ouest. En effet, la Terre effectuant un tour complet,

soit 360°, en 24 heures, une heure correspond à 15°, les positions

s'exprimant en mer plus facilement en angles qu'en milles marins, à

ces époques lointaines.

Le petit cadran solaire pliable possède une graduation

à sa base qui lui permet d'être réglé à la latitude du lieu, soit 43°21

pour Hendaye, 43°29 pour Anglet (on arrondit à 43°, l'instrument n'étant

pas assez finement gradué pour faire la différence). Si nous savons

très exactement où se trouve la direction du Sud, nous positionnons

l'instrument correctement, et

l'ombre portée par le fil tendu sur l'arc horizontal perpendiculaire

au premier donne l'heure solaire (si on

est en hiver, il faut ajouter une heure, et en été, deux heures pour

avoir l'heure de la montre). Inversement, si on connaît l'heure donnée

par la montre, on en déduit l'heure solaire en retranchant une ou deux

heures suivant la saison et on positionne l'instrument de façon à ce

qu'il l'indique avec l'ombre projetée du

fil sur le cadran.

Ainsi, le cadran solaire nous indique précisément l'axe Nord-Sud et

peut servir

de boussole. - Christian adresse un petit

discours en forme de compliment à chacun des participants avant de

lui attribuer un diplôme de fin

de stage. -

Petit

apparté sur la fabrication du contreplaqué : "L’okoumé est

une essence de bois tropicale qui est récoltée au Gabon,

en Guinée Equatoriale et au Congo. C’est

un bois léger (densité 0,4 à 0,5) de couleur rose-rouge

qui se prête très bien au déroulage. Il est très

apprécié pour la fabrication de contreplaqué car

sa qualité est homogène et il fournit une régularité d’état

de surface permettant d’excellentes finitions (vernis, peinture).

Les contreplaqués à base d’okoumé sont faciles à usiner

et, avec un collage adapté, peuvent être utilisés

dans des applications extérieures." Une

archive d'un document de

la FAO sur le plan de développement forestier dans les territoires

tropicaux de l'Union française, remontant à 1946, met en

valeur l'ancrage colonial de l'exploitation de l'okoumé dans ces

pays africains. Voici un commentaire extrait d'un autre document de

la FAO qui lui fait suite : "Le seul point que

les forêts africaines de la zone intertropicale aient de commun

entre elles, est qu'elles sont habitées par des populations encore

assez primitives et dont le mode de vie est, en général,

néfaste à la forêt."

Dans

un document rédigé en

1961, après la décolonisation, et diffusé par le

CIRAD (centre de recherche français qui -dixit- "répond,

avec les pays du Sud, aux enjeux internationaux de l’agriculture

et du développement"), l'état des lieux de l'exploitation

de l'okoumé met en relief la situation suivante : "Depuis

40 ans que l'exploitation de l'okoumé a débuté (dans

les années 20), les régions de sortie et d'exploitation

facile sont actuellement pratiquement épuisées, et d'ailleurs

dorénavant réservées à l'exploitation par

les autochtones. C'est donc souvent à 200 et parfois 300 km à l'intérieur

que doivent travailler les exploitations actuelles, ce qui pose des problèmes

de défrichement, de construction de routes, de transport, qui

ne peuvent être abordés que par des moyens très puissants."

En 2010, la situation a évolué -en pire- (Source : Article de

la Tribune de Genève). Depuis la seconde guerre mondiale, les Asiatiques

sont entrés dans la danse,

avec la même mentalité que les Français de l'ère coloniale : l'exploitation

à outrance des forêts africaines sans se préoccuper de leur renouvellement

ni des conséquences sur l'économie locale. Résultat, des espèces d'arbres

disparaissent, la biodiversité dans les forêts diminue (ce ne sont

pas les mêmes arbres qui repoussent après la coupe), sans parler des

conséquences au plan économique et social pour la population africaine

dont les

dirigeants

corruptibles

laissent se commettre ces exactions. 60% des exportations, principalement

de grumes, s'effectue en direction des pays asiatiques (96% vers la

Chine). "Contrairement à l'idée

reçue, la

part de l'Europe est très faible dans la consommation des bois

tropicaux – entre 4 et 5 % de la consommation mondiale de grumes,

sciages et contreplaqués, en équivalent bois rond -.

L'Asie, elle, consomme près de 70 % des produits tropicaux bruts

ou de première transformation."