Pour mémoire, lien vers la version initiale de ce texte, devenue périmée

À propos de

« architecture gothique et pensée scolastique »

d'Erwin Panofsky

Lien de retour à la liste des thèmes

Depuis sa publication en France, le livre d'Erwin Panofsky « architecture gothique et pensée scolastique » fait partie des textes de référence de l'histoire de l'art en général et de l'histoire de l'architecture en particulier. On soulignera les défauts de ce texte et on explicitera en quoi notre démarche diffère profondément de celle de Panofsky.

Le texte utilisé a été publié en 1967 aux Éditions de Minuit, traduit et postfacé par Pierre Bourdieu. Sa publication originale date de 1951, elle reprenait une série de conférences faites en 1948.

Rappelons que la scolastique est la philosophie développée et enseignée au Moyen Âge dans les universités. Elle visait à concilier l'apport de la philosophie grecque avec la théologie chrétienne.

Mise au point sur la chronologie :

Selon le tableau figurant à partir de la page 170 de son livre, Panofsky divise l'architecture gothique en plusieurs périodes : le gothique primitif à partir de 1100 environ jusque vers 1200, le gothique classique à partir de 1200 environ jusque vers 1260, la phase finale du gothique classique à partir de 1280 environ jusque vers 1340 environ, et le gothique tardif à partir de 1340 environ jusque vers 1390.

Pour notre part, nous ne considérons pas qu'il y a un seul « style gothique » qui aurait eu une phase primitive, une classique, une finale puis une tardive, mais que les périodes qui relèvent du gothique se divisent en cinq étapes successives bien distinctes qui se différencient strictement, même si elles reprennent quelques jeux de formes des étapes qui les ont précédées.

À la première de ces périodes (environ 1135 à environ 1220), que nous qualifions directement de gothique classique puisqu'elle se distingue globalement de l'architecture romane, nous voyons succéder le gothique dit « rayonnant » (environ 1210 à environ 1300), lequel a des particularités qui le distinguent globalement du gothique classique. Quant au « gothique tardif », il n'est pas assimilable à un simple prolongement quelque peu dégénéré de la période gothique, il relève de trois étapes successives bien distinctes correspondant chacune à une démarche propre, toutes différentes de celle du gothique classique et du gothique rayonnant, et chacune se déroulant approximativement sur l'un des siècles suivants, le XIVe, le XVe, puis le XVIe siècle. Au XIVe siècle il correspond à la pleine maturité d'une démarche initiée depuis le haut Moyen Âge et qui débouchera nécessairement vers la démarche introduite par la Renaissance, comme on en a traité à la cinquième et dernière étape du chapitre 18.1.2 du texte « Analogisme ». Le XVe et le XVIe siècles voient les formes issues du gothique épouser les mêmes principes que ceux de l'architecture dite Renaissance, comme on l'a développé cette fois dans le texte « Architecture Renaissance C/ Gothique Flamboyant ».

Évidemment, le fait de diviser « l'architecture gothique » en périodes successives bien distinctes et ayant chacune une démarche propre va à l'encontre de son englobement par Panofsky dans un style unique, mais on s'en tiendra à des aspects de l'architecture qui valent plus ou moins pour toutes ces périodes, de telle sorte que notre désaccord sur ce point avec Panofsky n'aura pas d'incidence sur l'analyse que l'on va faire.

L'idée fondamentale de Panofsky :

L'idée de Panofsky est que les architectes de l'époque, du fait de leur formation et de leurs fréquentations des religieux, avaient l'habitude mentale de penser de façon scolastique, et que c'est cette habitude qui les a amenés à inventer les formes gothiques.

Pour Panofsky il y a véritablement là une relation de cause à effet : ils pensaient de façon scolastique, et c'est pour cette seule raison que le gothique a telles particularités et pas telles autres. Ainsi, dans son chapitre 2 (la force formatrice des habitudes), il écrit : « dans la période qui va de 1130-1140 environ à 1270 environ, on peut observer, me semble-t-il, une connexion entre l'art gothique et la scolastique qui est plus concrète qu'un simple "parallélisme" ... Par opposition à un simple parallélisme, cette connexion est une authentique relation de cause à effet ».

Le principe de clarification :

Pour Panofsky, l'un des principes essentiels de la pensée scolastique est « le principe de clarification ».

C'est parce « qu'ils se sentaient tenus de rendre palpables et explicites l'ordre et la logique de leur pensée » (p 95 - fin du chapitre 3), que les scolastiques auraient introduit la présentation de leurs thèses sous la forme d'une décomposition et subordination logique du tout en parties et des parties en parties homologues : l'ensemble du traité est divisé en « partes », ces « partes » sont elles-mêmes subdivisées en « membra, quaestiones ou distinctions », qui elles-mêmes sont subdivisées en « articuli », etc.

« Nous trouvons naturel que les œuvres majeures de la science, en particulier les systèmes de philosophie et les thèses de doctorat, soient organisées selon un schème de division et de subdivision susceptible d'être condensé en une table des matières ou un sommaire où toutes les parties désignées par des chiffres ou des lettres de même rang sont sur le même plan au point de vue logique … Ce type d'articulation systématique était absolument inconnu jusqu'à la scolastique ... Les écrits classiques étaient simplement divisés en "livres" … » (p 92 et p 93 - vers le milieu du chapitre 3)

Comme exemple de présentation scolastique caractéristique, Panofsky expose ainsi que la première des trois partes de la Summa Theologiae de Thomas d'Aquin est organisée comme suit :

I.

a)

1.

2.

3.

b)

1.

2.

3.

c)

1.

2.

3.

II.

a)

b)

c)

III.

a)

b)

c)

Selon Panofsky, cette habitude mentale de clarification transposée dans l'architecture, aurait conduit à deux caractéristiques essentielles du gothique :

1/ la transparence

2/ la division et subdivision uniformes de toute la structure.

Il examine cela dans son chapitre 4, intitulé « le principe de clarification dans les arts ».

Sur le principe de causalité :

Erwin Panofsky ne démontre nulle part qu'il existe plus qu'un simple parallélisme mais une véritable relation de cause à effet depuis la scolastique vers l'art gothique, il se contente de l'affirmer. Or, si l'on veut prouver une telle relation, il faut expliquer pourquoi cet effet peut être produit sans pourtant que la cause ne soit là, ou avant que cette cause n'apparaisse, ou après sa disparition, des explications que Panofsky n'a pas données.

Ce sont notamment de tels manques de correspondance entre cause et effet que l'on va s'attacher à relever.

Sur « la division et subdivision uniformes de toute la structure » :

On commence par la notion de « division et subdivision uniformes de toute la structure » (p 103/104 – vers le milieu du chapitre 4), laquelle est bien traduite dans le schéma d'organisation de la Summa Theologiae de Thomas d'Aquin reproduite ci-dessus, la seule notion pour laquelle il y a vraiment une pertinence à évoquer une correspondance avec l'organisation des formes dans l'architecture gothique, du moins jusqu'au XIVe siècle.

Depuis les travaux de Benoist Mandelbrot sur les grandeurs fractales ce type de disposition est appelé « l'autosimilarité d'échelle », ce qui veut dire que l'on retrouve dans toutes les divisions de la forme une structure similaire à cette forme à sa plus grande échelle.

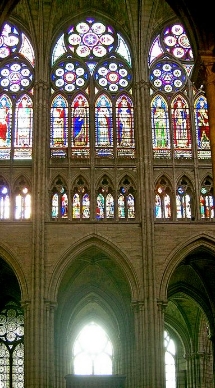

Comme premier exemple, les fenêtres de l'église abbatiale de Saint-Denis telles qu'elles ont été exécutées lors de la réfection de la nef terminée en 1281, ayant d'abord été réalisées de façon semblable lors de la réfection du choeur et du transept entre 1231 et 1241. Cette rénovation de Saint-Denis correspond à l'émergence du style proprement rayonnant. Selon la chronologie de Panofsky elle relève de la phase du gothique classique.

|

|

|

Élévation de la nef de la Basilique Saint-Denis, France (1231/1281)

|

|

Comme schématisé sur le croquis, chaque grande ogive, munie d'une rosace en son sommet, contient en elle-même deux ogives tout à fait semblables à elle, c'est-à-dire munies d'une rosace en leur sommet et de deux ogives en dessous.

On a là le principe même d'autosimilarité, c'est-à-dire d'une forme qui contient en elle-même une forme de plus petite échelle semblable à elle-même. La grande verrière quasi contemporaine qui occupe toute la façade du « choeur des anges » de la cathédrale de Lincoln, en Angleterre, datant de 1256 à 1280, reprend le même principe mais cette fois sur trois échelles successives de tailles décroissantes.

|

|

|

La face externe de la grande verrière qui occupe toute la façade du « choeur des anges » de la cathédrale de Lincoln en Angleterre (1256 à 1280)

Source de l'image : https://www.wikiwand.com/fr/Cath%C3%A9drale_de_Lincoln |

|

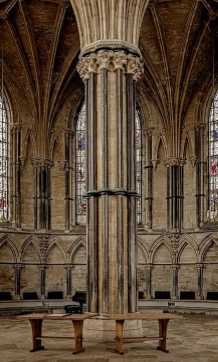

Autre aspect de l'architecture gothique, mais qui a plutôt été employé à la période que Panofsky attribue au « gothique primitif » et abandonné par la suite, du moins dans sa forme la plus radicale : les piliers dans le pilier. Le meilleur exemple que l'on puisse en donner se trouve dans quelques-uns des piliers réalisés vers 1180-1190 dans la cathédrale Notre-Dame de Laon, en France : une grande colonne/pilier avec un large chapiteau qu'elle partage avec les chapiteaux similaires mais de plus petite taille des colonnettes de plus petit diamètre et de hauteur moitié moindre qui font corps avec elle.

|

|

|

Un pilier de la cathédrale Notre-Dame de Laon, France (vers 1180-1190)

Source de l'image : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Laon_cathedral_notre_dame_interior_010.JPG |

|

L'Angleterre a davantage fait usage de ce type de disposition qui n'a même pas été généralisée dans la nef de Laon. Ainsi, dans le chœur et le transept de la cathédrale de Canterbury, datant de 1175 et que l'on doit au maître d'oeuvre français Guillaume de Sens.

|

|

|

Le chœur de la cathédrale de Canterbury, en Angleterre (1175), par le maître d'oeuvre français Guillaume de Sens

Source de l'image : http://jmsbeautifulengland.blogspot.com/2013/07/canterbury-et-sa-cathedrale.html |

|

Toujours en Angleterre, c'est le même principe qui est utilisé en 1220-1235 pour la salle capitulaire de la cathédrale de Lincoln, aussi bien pour son pilier central que pour les piliers qui reçoivent les nervures des voûtes sur toute la périphérie de la salle, et ce même principe est d'ailleurs abondamment utilisé dans la nef même de cette cathédrale.

|

|

|

La salle capitulaire de la cathédrale de Lincoln en Angleterre (1220-1235)

Source de l'image : https://www.wikiwand.com/fr/Cath%C3%A9drale_de_Lincoln |

|

Autre disposition du gothique rayonnant : les flèches dans la flèche. Comme exemple, celui de la flèche sud de la cathédrale de Senlis, en France (vers 1230/1240), une flèche qui contient en elle-même deux niveaux de plus petites formes en flèche, dans ses angles et à mi-hauteur.

|

|

|

La flèche sud de la cathédrale de Senlis, France (vers 1230/1240) Source de l'image : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senlis_(60),_cath%C3%A9drale_Notre-Dame,_clocher_sud,_fl%C3%A8che,_vue_depuis_le_sud-est.jpg |

|

Sur l'absence de pertinence de la comparaison entre l'organisation d'un texte exposant des idées et l'organisation de formes architecturales :

À première vue, les exemples que l'on vient de donner tendent à confirmer la conception de Panofsky selon laquelle « l'habitude mentale » découlant de la philosophie scolastique a généré chez les architectes en contact avec ce milieu une « force formatrice d'habitudes » qui est à l'origine de formes reprenant le même schéma de « division et subdivision uniformes de toute la structure » caractérisant plusieurs aspects de l'architecture gothique.

Une telle conclusion reviendrait toutefois à mettre en relation des réalités qui n'ont fondamentalement rien à voir, un peu comme si on faisait une analogie entre les trèfles à quatre feuilles et les animaux quadrupèdes sous prétexte que ceux-ci ont quatre pattes de la même façon que ces trèfles ont quatre feuilles. En effet, dans la comparaison entre l'organisation des textes scolastiques et celle des formes de l'architecture gothique, on oublie que la forme d'organisation des démonstrations scolastiques ne concerne pas le contenu signifiant des idées scolastiques mais seulement leur décomposition, tandis que les formes de l'architecture gothique sont la totalité signifiante de ce qu'il y a à voir et à comprendre.

Ainsi, par exemple, la parte III de la Summa Theologiae de Thomas d'Aquin s'intitule « Processus des créatures », son a) s'intitule « Production des créatures », son b) s'intitule « Distinction des créatures » et son c) s'intitule « Gouvernement des créatures ». Le titre « Processus des créatures » est donc un simple résumé des thèmes qui sont abordés dans ses parties, or, un résumé n'est pas semblable à un développement complet qui est une réalité textuelle radicalement différente, voire incommensurable avec la notion de résumé. En outre, un développement sur la production des créatures par Dieu n'est nécessairement pas semblable à un développement sur la façon dont Dieu établit une distinction entre ses créatures, et pas semblable non plus à un développement sur la façon dont Dieu les gouverne : ces différents développements peuvent être de longueurs très différentes, de complexités également très différentes, et, surtout, ils parlent de choses très différentes. Par contraste, dans les fenêtres gothiques que l'on a envisagées, les petites et les grandes ogives à rosaces sont exactement semblables entre elles mis à part leur taille, et toutes les petites ogives sont exactement semblables entre elles. De la même façon, la grosse et les petites colonnes associées ont la même forme de colonne avec base et chapiteau, seul le chapiteau manque aux petites colonnes situées en position basse, tandis que la grosse et les petites flèches de Senlis ont tous une même forme en flèche, même si cette forme n'est pas toujours exactement semblable.

Dans l'architecture, tout ce qu'il y a à voir, à lire et à comprendre relève réellement d'une organisation autosimilaire d'échelle. Par différence, dans la scolastique seule la décomposition des chapitres relève de cette organisation tandis que le contenu même des développements, c'est-à-dire ce qu'il y a d'essentiel à lire et à comprendre, échappe complètement à ce principe d'autosimilarité.

Sauf erreur, le contenu signifiant d'aucun texte, qu'il soit ou non d'inspiration scolastique, ne dispose d'un caractère autosimilaire, car l'autosimilarité implique qu'une partie soit en même temps équivalente à la totalité à laquelle elle appartient, et donc à la fois une chose (seulement une partie) et son contraire (toutes les parties ensemble). Ce qui est tout à fait possible pour une forme prise dans un jeu de formes, mais qui est absolument impossible pour le développement d'idées car, de façon générale et hormis le cas très particulier de la poésie, un mot ou un développement de la langue écrite ou parlée ne peut dire à la fois une chose et son contraire sous peine d'être incompréhensible. On y reviendra.

Sur l'absence d'originalité de la « connexion entre l'art gothique et la scolastique » :

Malgré les réserves que l'on vient de faire concernant la relation possible entre formes et idées, on reste pour le moment sur le principe de « la division et subdivision uniformes de toute la structure », selon Panofsky l'une des connexions essentielles entre l'art gothique et la scolastique.

Même en supposant que l'on puisse réellement mettre en relation viable la philosophie scolastique avec l'architecture gothique, il reste que Panofsky a seulement relevé un parallèle entre ces deux réalités et qu'il n'a fait aucune démonstration pour prouver qu'il ne s'agit pas d'un simple parallélisme mais d'une relation de cause à effet. Pour lui, cela va de soi : si les deux coïncident dans le temps c'est que l'une a influencé l'autre, et il n'interroge jamais la possibilité que ce soit plutôt l'observation des formes architecturales qui ait pu influencer les philosophes scolastiques.

Une relation de cause à effet implique généralement que les mêmes causes provoquent les mêmes effets, et donc que le principe de « la division et subdivision uniformes de toute la structure » ne pouvait pas avoir été causé dans les formes architecturales avant l'éclosion de la scolastique vers 1100 environ, étant rappelé qu'Abélard, l'un des pères de la scolastique, est né en 1079, suivi de peu, en 1081, par l'abbé Suger de Saint-Denis, puis de Saint-Bernard en 1090.

|

|

|

|

|

Si l'on considère, par exemple, la partie romane de la nef de la Basilique Saint-Remi de Reims, réalisée de 1038 à 1048, donc un bon demi-siècle avant le début de la « scolastique primitive » selon la chronologie de Panofsky, on y observe des piliers fasciculés formés de colonnes accolées les unes aux autres, et donc des piliers contenant en eux-mêmes des piliers de plus petite taille. Les grosses colonnes situées du côté de la nef ne sont pas à prendre en compte car elles ont été ajoutées plus d'un siècle plus tard, à partir de 1181, lorsque la nef a été surélevée et voûtée en style gothique. Si l'on néglige aussi la surépaisseur des murs des tribunes, réalisée à la même époque et terminée en partie basse par une arcade en ogive laissant visible le mur roman (on ne voit que les extrémités de cette arcade en ogive sur la photographie de droite), on constate que les arcades des tribunes initiales s'ouvraient par une grande arcade arrondie se subdivisant en deux arcades arrondies similaires mais de plus petite taille. Encore une fois donc, une disposition qui correspond à « une division et subdivision uniformes de toute la structure », bien que la scolastique n'était pas encore née et qu'en principe elle ne pouvait donc pas être la cause de cette disposition très fréquente dans l'architecture romane.

On n'insistera pas, mais on peut souligner que l'architecture romane fourmille de telles dispositions : des porches en grande forme d'arcade se subdivisant en multiples formes d'arcades, tel qu'il en va par exemple au portail de l'église Saint-Pierre d'Aulnay en Charente-Maritime, en France (https://www.wikiwand.com/fr/%C3%89glise_Saint-Pierre_d%27Aulnay#Media/Fichier:Portail_Eglise_Saint-Pierre_Aulnay-de-Saintonge_mid_12th_century.jpg), ou des chevets en forme de grand arrondi réalisés par accumulation de massifs en arrondis plus petits, tel qu'il en va pour celui de l'abbaye Notre-Dame de Fontgombault dans l'Indre, en France (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:L%27abbaye_Notre-Dame_et_Saint-Julien_de_Fontgombault.jpg). Bien sûr, puisque l'architecture romane précède juste l'architecture gothique, et même que les deux se chevauchent pendant quelques dizaines d'années, on peut toujours dire qu'elle correspond à une période de montée encore souterraine de la scolastique et que la présence dans l'architecture romane d'effets de « division et subdivision uniformes de toute la structure » n'invalide pas de façon décisive la causalité entre la scolastique et de tels effets.

On peut toutefois remonter plus tôt dans le temps et s'écarter beaucoup plus loin dans l'espace pour lire de tels effets en des périodes et en des lieux pour lesquels la scolastique ne pouvait certainement pas en être à l'origine.

|

|

|

|

À gauche, la tour principale du temple de Kandariya Mahadeo à Khajurao, en Inde (vers 1025)

À droite, la tour du temple Rajarani à Bhubaneswar, en Inde (vers 1050)

Sources des images : Google Street Wiew et https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Raja_Rani_Temple_-_A_different_angle.jpg |

|

Ainsi, si l'on analyse les temples de l'Inde des Xe et XIe siècles, on trouve à profusion des effets d'autosimilarité d'échelle. Par exemple, le célèbre temple de Kandariya Mahadeo à Khajurao qui date environ de 1025, soit deux bons siècles avant les fenêtres de Saint-Denis que nous avons envisagées : un grand surgissement vertical, surmonté d'une couronne à lamelles verticales et d'empilements de diverses formes, contient en lui-même de plus petites formes semblables, surmontées de façon semblable, et sur ces plus petites formes s'adossent d'encore plus petites formes semblables surmontées de façon semblable. Même la grande cassure horizontale et octogonale qui troue la partie basse de cette pyramide a des équivalents à plus petite échelle dans les cassures carrées horizontales réparties en plusieurs endroits de son surgissement.

Autre exemple, la tour du temple Rajarani à Bhubaneswar qui date de 1050 environ : un surgissement vertical surmonté d'une couronne à lamelles verticales et d'empilements de diverses formes qui contient en lui-même de plus petites formes semblables, et sur ces plus petites formes s'adossent d'encore plus petites formes semblables. Même la grande coupure de ses cannelures dans sa moitié basse a des échos de plus petite échelle dans les rainures horizontales qui affectent la partie basse de sa moitié supérieure.

Dans ces deux exemples on retrouve exactement la structure reproduite plus haut employée par Thomas d'Aquin pour sa Summa Theologiae, mais l'influence de la pensée de Thomas d'Aquin (né en 1225 - décédé en 1274) sur cette architecture fut nécessairement nulle. Du fait de l'éloignement, mais aussi du fait que le saint homme n'était pas encore tout à fait né au XIe siècle.

Encore un peu plus ancien et plus loin dans l'espace, on trouve aussi dans l'architecture khmère quantité d'effets d'autosimilarité d'échelle ou, pour employer la même formulation que Panofsky, quantité d'effets de « division et subdivision uniformes de toute la structure ».

Ainsi, du Temple d'Ishvarapura à Banteay Srei, un site consacré en 967, on donne le relevé d'un prasat et le détail d'un fronton de dite « bibliothèque ». Le prasat se distingue par sa superposition d'étages en retrait les uns des autres et par un portail avec fronton à flammèches, et sur chacun de ses étages il comporte de multiples plus petits prasats et de multiples plus petits frontons à flammèches. Quant à la sculpture du fronton, elle représente une scène se tenant sous un bâtiment dont le massif principal est accompagné de chaque côté par un massif semblable mais plus petit. Ce massif principal se décompose à son tour en un massif principal prolongé en dessous par deux massifs latéraux semblables, et le « massif principal du massif principal » comprend à son tour un massif principal prolongé en dessous par deux massifs latéraux semblables. Et cela recommence encore une fois pour le nouveau massif principal considéré.

|

|

|

|

Temple d'Ishvarapura à Banteay Srei, Cambodge (site consacré en 967)

À gauche, relevé d'un prasat

À droite, détail du fronton d'une « bibliothèque »

Source des images : Angkor, dans la collection Architecture universelle aux Éditions Office du Livre (1970) et https://www.alamyimages.fr/photo-image-sculptures-et-banteay-srey-temple-a-angkor-au-cambodge-108509027.html |

|

Encore plus loin dans le temps ce n'est pas une architecture mais le dos d'un miroir chinois en bronze datant du VIIe-VIe siècle avant l'ère commune que nous pouvons considérer : à l'intérieur d'un léopard roulé en boule sur lui-même, six autres léopards roulés en boule sur eux-mêmes de la même façon, et les six taches que chacun porte sur son pelage répètent, à plus petite échelle encore, la même forme d'enroulement en boule. Ici, on a donc très clairement un enroulement dans un enroulement dans un enroulement. Les chinois de cette époque se sont donc très bien passé de l'habitude du mode de pensée scolastique pour inventer ce type de formes.

|

|

|

Dos de miroir en bronze de la région des Ordos (Chine), du VIIe-VIe siècle avant l'ère commune

Source de l'image : les arts de l'Asie orientale - Éditions KÖNNEMANN |

|

On aurait pu multiplier les exemples. L'idée à retenir est que la disposition qui consiste à « diviser et subdiviser de façon uniforme toute la structure » n'a rien d'une particularité propre à l'architecture gothique causée par l'habitude de pensée propre à la philosophie scolastique de la même époque, mais qu'elle correspond à un effet plastique récurrent dans l'histoire de l'art et qui apparaît dans des sociétés et à des époques qui ne peuvent absolument pas avoir été influencées par la scolastique.

Il reste, bien sûr, à tenter de comprendre la raison de la résurgence périodique d'un tel effet dans l'art et dans l'architecture au fil de l'histoire humaine, mais avant de faire une proposition sur ce point il reste à aborder deux autres aspects de l'architecture gothique que Panofsky attribue également à une causalité scolastique.

Sur la question de la transparence et sur l'affrontement et conciliation des contraires :

D'abord la question de la transparence qui serait liée à une habitude mentale scolastique de clarification transposée dans l'architecture. Sur ce point, l'analyse de Panofsky est tout simplement sans pertinence.

Ainsi, pour évoquer l'architecture romane dont le gothique va se différencier, il cite l'exemple de Sainte-Foy de Conques dont « la structure romane donne l'impression d'un espace déterminé et impénétrable, tant de l'extérieur que de l'intérieur » (p 102 - vers le milieu du chapitre 4).

Par comparaison, il explique que « l'architecture du gothique classique sépare le volume intérieur de l'espace extérieur tout en exigeant qu'il se projette lui-même, en quelque sorte, à travers la structure qui l'enveloppe. Ainsi, par exemple, la coupe transversale de la nef peut se lire sur la façade » (p 103). Il donne comme exemple la façade de la cathédrale de Reims (la légende de la gravure indique par erreur qu'il s'agirait de l'église Saint-Nicaise de Reims, maintenant détruite, mais sa façade n'était pas fondamentalement différente de celle de la cathédrale).

|

|

|

|

À gauche, façade de la cathédrale de Reims, façade commencée en 1252

Source de l'image : https://www.wikiwand.com/fr/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Reims

À droite, façade de l'ancienne église Saint-Nicaise de Reims, construite de 1230 à 1263 et détruite peu après la Révolution – gravure de Nicolas de Son (1625)

Source de l'image : https://www.wikiwand.com/fr/Ancienne_%C3%A9glise_Saint-Nicaise_de_Reims

|

|

Même en regardant attentivement la façade de la cathédrale de Reims, sa débauche de gâbles et de pinacles qui « cachent » le bas de la façade, sa galerie des rois rudement horizontale en position haute qui contraste avec les parties basses plutôt traitées verticalement : on ne voit rien dans ce schéma de façade qui rappelle la volumétrie de la nef intérieure qui se trouve derrière, ni rien qui en fasse spécialement ressortir la coupe. Même la division de l'intérieur en trois nefs n'est pas clairement affirmée puisque, s'il y a bien trois portails, il y a cinq gâbles. Et c'est encore plus problématique pour l'église Saint-Nicaise qui a sept gâbles d'importances assez équivalentes qui brouillent complètement la division en trois de la partie médiane de la façade. À ce sujet, l'architecte de Notre Dame de Paris qui n'a pas suivi la logique décrite par Panofsky est tout simplement traité de malhonnête ! Voici le passage : « L'architecte de Notre-Dame qui avait la chance d'avoir une nef quinquepartite prit le parti courageux - mais pas très honnête - de l'ignorer et construisit une façade tripartite ... » (p 122 - vers le milieu du chapitre 5).

Et c'est sans compter la présence des deux tours qui, comme dans beaucoup d'églises gothiques, produisent de violentes surélévations aux endroits mêmes où les bas-côtés ont des hauteurs très inférieures à celle de la nef. Comment lire dans cette disposition de la façade « la coupe transversale de la nef » ?

|

|

|

|

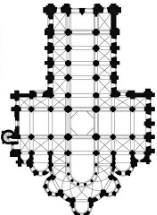

L'abbatiale Sainte-Foy de Conques (construite pour l'essentiel entre 1041 et 1065), plan, chevet et façade dont les deux clochers sont du XIXe siècle

Sources des images : https://www.wikiwand.com/fr/Abbatiale_Sainte-Foy_de_Conques et https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ConquesPlan.png |

|

Comme exemple de roman, Panofsky évoque Sainte-Foy de Conques.

Dans son chevet, on trouve de façon très claire les deux principes que Panofsky attribue pourtant en propre au gothique : l'articulation du transept et des volumes du choeur évoque très clairement depuis l'extérieur comment s'organise l'intérieur du bâtiment, tandis que l'articulation entre le grand volume arrondi du chevet et les plus petits volumes arrondis similaires des chapelles qui se groupent autour de lui répond parfaitement au principe d'articulation entre « tout et parties homologues au tout », alors que cette clarté de décomposition est rarement visible dans l'articulation d'un chevet gothique à cause de la présence des arcs-boutants qui y brouillent la lecture des volumes. La division en trois de la façade, correspondant à la division en trois de sa nef, y est aussi beaucoup plus lisible que dans le cas des deux bâtiments de Reims évoqués par Panofsky.

Si l'on veut s'amuser à polémiquer, on peut signaler que, en matière de « clarification » et de « transparence de la structure depuis l'extérieur », le Centre Georges-Pompidou à Beaubourg fait beaucoup mieux que la façade de Reims : depuis l'extérieur on voit clairement le squelette de la structure qui porte les étages, on voit depuis l'extérieur les escaliers qui relient les niveaux, et on y voit même exprimée de façon très explicite la « triperie » des tuyauteries qui y distribuent les fluides et la ventilation alors que ces éléments sont habituellement masqués. Doit-on croire que cette clarification des fonctions et la transparence voulue par Rogers et Piano depuis l'extérieur de la structure portante et du fonctionnement interne proviennent de leur mode de penser spécialement scolastique ?

Et c'est sans parler de tous les bâtiments en verre complètement transparents qui fleurissent depuis plusieurs décennies : la cause en est-elle dans un retour en force de la scolastique ?

Bref, sur ce point on peut conclure que le principe de « transparence » n'est pas du tout un élément caractéristique du gothique et qu'il existe quantité d'architectures antérieures et postérieures qui répondent mieux de ce type d'effet que l'architecture gothique.

Dans son chapitre 5 Panofsky traite d'un autre aspect de la scolastique et du gothique : l'affrontement et la conciliation des contraires. À cette occasion il traite des errances vers les solutions opposées extrêmes qu'ont manifestées les gothiques avant d'aboutir à la solution finale qui rend le mieux compte des contradictions qu'ils avaient à concilier.

Qu'une création architecturale ou artistique avance et recule en testant sans arrêt des solutions opposées extrêmes avant de trouver la solution qui rend compte de façon la plus équilibrée des conflits plastiques qui y sont à l'oeuvre, cela est d'une absolue banalité pour quiconque s'est lui-même frotté à la création. Ces développements ne montrent que l'inexpérience de Panofsky qui n'avait probablement jamais connu en lui l'inquiétude créatrice et l'impérieux besoin de trouver coûte que coûte l'accord exact de contraires qui sans cesse se dérobe et sans cesse interpelle.

Jamais la création ne parvient à son but en allant en ligne droite et directement.

Proposition d'explication des principes du gothique et de la scolastique :

La seule disposition gothique évoquée par Panofsky qui a quelque pertinence pour être comparée au principe de mise en forme des textes scolastiques (et non à la pensée scolastique elle-même, comme on l'a expliqué) reste donc le principe de « la division et subdivision uniformes de toute la structure », ce que l'on peut décrire plus simplement, depuis Benoist Mandelbrot et ses développements sur les grandeurs fractales, comme le principe d'autosimilitude d'échelle, c'est-à-dire une disposition qui permet de retrouver dans les détails d'une forme une forme similaire à ce qu'elle est à plus grande échelle.

Ce principe se retrouve dans l'architecture gothique et dans le mode de présentation scolastique, mais la scolastique ne peut pas être la cause de la disposition gothique puisqu'on a vu des dispositions similaires dans bien d'autres architectures et dans bien d'autres expressions plastiques très éloignées dans l'espace et bien plus éloignées de nous dans le temps que ne l'est la philosophie scolastique. Il n'empêche que l'on ne peut pas négliger cette coïncidence entre architecture gothique et mode de présentation scolastique, ce qui ne laisse qu'une possibilité : ni l'architecture ni la philosophie de cette époque ne sont du côté de la cause, toutes les deux sont du côté des conséquences. Quelle est donc cette cause qui influence ainsi aussi bien l'architecture que la présentation de textes philosophiques, sachant que cette cause a donc eu la même influence sur l'art et l'architecture de quantité de sociétés très éloignées les unes des autres dans l'espace et dans le temps ?

L'hypothèse que l'on va faire à ce sujet est personnelle et résulte des recherches qui sont présentées dans « L'essai sur l'art », lequel ne traite pas seulement de cet effet d'autosimilitude mais de l'évolution de l'ensemble des effets plastiques au fil de quelques-unes des civilisations humaines.

Cette hypothèse repose sur une proposition quant à savoir « à quoi sert l'art ? » : pas à exprimer des idées, fussent-elles symboliques, mais précisément à traiter de ce dont ne peuvent pas traiter les idées, c'est-à-dire la pensée exprimée sous forme verbalisable. Ce que l'on explicitera en deux temps : d'abord, de quoi traite l'art, ensuite, pourquoi la pensée verbalisable ne peut-elle pas en traiter.

L'idée est que, bien avant même la période de l'art préhistorique connu, l'humanité a cherché à comprendre la relation qui existe entre le monde matériel et la pensée ou, pour le dire de façon plus concise, entre la matière et l'esprit. C'est une très longue quête qui n'a été menée que pas à pas, par étapes successives, d'abord très lentes puis s'accélérant de plus en plus lors des derniers siècles. Pour en résumer les étapes, disons qu'il a d'abord fallu constater que la matière et l'esprit étaient bien des réalités distinctes, puis, par deux fois (1e puis 2e), la seconde plus intensément que la première, faire à de multiples occasions l'expérience d'une confrontation entre la matière et l'esprit, puis réussir à comprendre que tous les effets de matière ou tous les effets de l'esprit étaient autant de manifestations d'une même notion à laquelle on pouvait donc attribuer un caractère global, s'agissant alors, selon les filières de civilisation, soit de celle de matière, soit de celle d'esprit, puis que le même caractère global transcendant les expériences au cas par cas pouvait être attribué à l'autre notion, cette fois, soit donc celle d'esprit, soit celle de matière, puis parvenir à mettre les deux notions devenues toutes deux globales dans une relation de plus en plus affirmée et visible, le gothique correspondant précisément à quelques-unes des étapes de cette mise en relation, puis, à l'intérieur de cette relation maintenant réalisée, parvenir à différencier de plus en plus clairement l'une de l'autre ces deux notions globales, puis, toujours à l'intérieur de cette relation qui les tient pourtant complètement assujéties l'une à l'autre, réussir à donner à chacune le maximum d'autonomie, puis, et cette fois finalement, réussir à former un couple de deux notions parfaitement complémentaires l'une de l'autre.

Au passage, on a dit que l'architecture gothique correspondait à plusieurs des étapes de la mise en relation visible des notions de matière et d'esprit : la sortie des nervures portantes de la paroi portée et leur organisation hiérarchique correspondent en effet à la volonté de montrer de façon expressive que c'est l'esprit du constructeur qui organise la répartition des forces de gravité dans la matière et qui organise son écoulement depuis les voûtes vers le sol. La même chose vaut pour l'organisation des textes scolastiques si on les prend comme un pur matériau textuel, c'est-à-dire comme un matériau construit à partir de mots agencés en phrases produisant un flux continu d'idées, flux que l'on pouvait donc organiser en chapitres, sous-chapitres, parties de sous-chapitres, etc., afin de montrer de façon expressive que ces idées étaient produites et agencées par un esprit rationnel.

On peut maintenant revenir à la question de savoir pourquoi le langage verbal utilisé pour l'expression des idées se révèle inadapté pour rendre compte de l'évolution, au fil des millénaires, de l'affirmation séparée puis de la mise en relation réciproque de plus en plus mature des notions de matière et d'esprit.

Le point-clef est justement qu'il est question d'évolution, car si cela évolue, cela implique que cette relation est constamment tiraillée entre la possibilité de rester telle quelle et la tendance à se transformer vers une situation plus mature et donc différente. Bref, cette relation fonctionne comme une dynamique et, comme toute dynamique, elle est soumise à des tendances contradictoires : par exemple, l'eau liquide a une dynamique interne qui implique qu'elle peut se transformer en glace si moins d'énergie thermique lui est fournie ou se transformer en vapeur si, à l'inverse, une énergie thermique supplémentaire lui est ajoutée. De même que l'eau liquide n'est qu'un état d'équilibre provisoire entre deux tendances contraires à se solidifier ou à s'évaporer, la relation appréhendée par les humains à un moment donné entre ce qu'ils comprennent être la matière et ce qu'ils comprennent être l'esprit correspond à un équilibre dynamique provisoire entre deux tendances contraires, celle d'en rester à la relation déjà comprise et celle de transformer cette compréhension pour lui trouver un équilibre plus mature, c'est-à-dire fondé sur une relation plus violente mais toujours équilibrée entre les deux notions (on trouvera une explication plus complète au chapitre 19.3.1).

Or, exprimer une situation ainsi faite de tendances contraires, et donc contradictoires entre elles, ce n'est autre qu'exprimer une situation paradoxale. Si le langage parlé peut évoquer des situations contradictoires, il ne peut toutefois pas en traiter commodément et couramment car, par exemple, que doit-on comprendre si une phrase évoque un blanc noir, ou une porte ouverte fermée, ou une unité compacte unifiée morcelée en parties bien différentes les unes des autres et bien séparées les unes des autres. Si la logique qu'impose le langage parlé est rétive à traiter des paradoxes, cela ne fait par contre aucune difficulté pour les relations de formes dont use l'art et l'architecture. Ainsi, avec les relations d'autosimilarité d'échelle utilisées par l'architecture gothique, on a pu voir de mêmes formes, et donc des formes unifiées, divisées en de multiples échelles bien distinctes et complètement séparées les unes des autres par leurs échelles, et souvent de mêmes formes répétées les unes à côté des autres dans le cas des échelles de niveau inférieur, et donc là encore des formes à la fois unifiées quant à leurs détails et bien séparées quant à leurs positions, et donc à la fois unes et multiples.

Il n'était pas question de faire ici un exposé sur l'architecture gothique, mais on aurait pu montrer que ses formes ne se contentent pas de faire des effets paradoxaux « d'un/multiple », mais aussi, et d'ailleurs en même temps, de « regroupement réussi/raté », puisque des formes identiques appartenant à des échelles différentes réussissent à se regrouper en ensemble pour ce qui concerne leur forme alors que leur regroupement échoue à se faire sur une même échelle, mais aussi et en même temps à faire des effets de « même/différent » puisqu'une même forme se retrouve sur plusieurs échelles différentes, ou encore et toujours en même temps des effets « d'intérieur/extérieur » puisque, par exemple, l'extérieur des formes de petites échelles se retrouve à l'intérieur de mêmes formes de plus grande échelle. Et l'on remarquera que tous ces effets contradictoires valent aussi bien pour l'architecture gothique que pour la mise en forme des exposés scolastiques. Non seulement les relations de formes traitent facilement de relations paradoxales mais, en plus, elles peuvent donc aisément combiner en elles de multiples relations paradoxales distinctes les unes des autres, ce qui est tout à fait inenvisageable pour le langage verbal qui s'appuie essentiellement sur des relations logiques qui s'efforcent pour rester logiques d'exclure de leurs formulations tout ce qui peut faire paradoxe, et donc contradictoire, et qui se montre évidemment inapte à traiter simultanément de plusieurs formulations paradoxales se répondant mutuellement.

L'effet de similitude d'échelle produit par l'architecture gothique n'est qu'une des manières d'exprimer un effet « d'un/multiple », et si l'on retrouve cet effet à diverses époques de l'art, parfois très éloignées dans le temps comme dans l'art de civilisations très différentes, c'est qu'un tel effet se retrouve à diverses étapes de la mise en relation de la notion de matière avec la notion d'esprit, mais en principe jamais combiné avec les mêmes autres effets contradictoires puisque, précisément, on n'est pas à la même étape de l'évolution de cette relation et que sa maturation progressive exige une évolution de la combinaison des effets qui en rendent compte. S'agissant des architectures indiennes et khmères des Xe et XIe siècles, il se trouve que l'on est avec elles aux mêmes étapes que celles qui correspondent en Europe à l'architecture gothique, avec toutefois cette différence que, dans ces filières indiennes et khmères, c'est la notion de matière qui a obtenu la première le statut de notion unifiée, d'où la force de compacité de la matière qui se manifeste dans leur architecture, la décomposition de ses détails par l'esprit des sculpteurs se contentant d'aider à mieux visualiser la répétition d'une même forme matérielle sur de multiples échelles. Par différence, en Occident c'est la notion d'esprit qui avait acquis en premier le statut de notion unifiée, d'où la force de sa capacité à organiser spectaculairement toutes les articulations de la matière, notamment de sa capacité à organiser de façon très visible l'écoulement en elle des forces de gravité. À l'époque médiévale, dans ces différentes filières de civilisations l'enjeu était pareillement de mettre en relation les deux notions devenues globales, ce qui démontre que, n'en déplaise à l'Occident, il n'était pas alors en avance sur l'Orient mais en retard de quelques siècles quant à la façon de comprendre la relation entre la matière et l'esprit.

Dernière version de ce texte : 24 mai 2024