TÉLESCOPE

Les télescopes sont généralement construits sur des montagnes, le plus haut possible par rapport au niveau de la mer, de sorte que les nuages, les courants d'air et la pollution ne puissent affecter la vision. De nombreuses étoiles émettent différents types de rayonnements - dans les longueurs d'ondes des rayons X, de l'infrarouge et de l'ultraviolet -qui ne peuvent être captés q'au-delà de l'atmosphère terrestre. Afin de surmonter les effets d'absorption par l'atmosphère, des instruments d'observation sont installés à bord de satellites artificiels. Cette approche de la question a révolutionné l'astronomie. En outre, il faut y ajouter une "révolution électronique". Les dispositifs photosensibles, ou photomultiplicateurs, fixés aux télescopes basés sur Terre, ont prodigieusement amélioré leurs possibilités. A l'avenir, des installations seront probablement basées sur la Lune, afin d'étudier d'autres types de rayonnements.

TEMPÉRATURE

La température d'un système est une fonction croissante du degré d'agitation thermique des particules, c'est-à-dire de son énergie thermique. Elle est définit par l'équilibre de transfert de chaleur avec d'autres systèmes.

Par exemple, quand l'agitation est faible, l'objet est froid au toucher. Cette sensation est due à un transfert de chaleur des doigts vers l'objet. Elle se mesure au moyen d'un thermomètre et est étudiée par la thermométrie.

Le rapport entre la quantité d'énergie thermique et la température est appelée la chaleur massique.

L'unité légale de température dans le système international est le kelvin de symbole K (noter l'absence du symbole ° car ce n'est pas une échelle de mesure). Il existe d'autres systèmes de mesures antérieurs et toujours utilisés : les échelles Celsius centigrade, Fahrenheit et Rankine.

Le Kelvin : il est défini à partir du point triple de l'eau : un kelvin est égal à 1/273,16 fois la température du point triple de l'eau. Le zéro absolu, correspondrait à la limite à une absence totale d'agitation microscopique et à une température de -273,15 °C ; mais on ne peut jamais l'atteindre (Penser que l'entité physique est plutôt 1/T , et on ne peut jamais atteindre l'infini). Cette unité permet de définir une échelle absolue des températures.

le Celsius : c'est le kelvin auquel on retire 273,15 K. Son unité est le °C. Elle est une simple translation de l'échelle absolue. Le point triple de l'eau y a donc pour valeur 0,01°C.

TERRE

La Terre est la plus grande des planètes intérieures. C'est la seule planète largement recouverte d'eau et dont l'atmosphère est essentiellement constituée d'azote (N) et d'oxygène (O). Ces facteurs, joints à une température hospitalière, font de la Terre le foyer idéal de toutes les formes de vie que nous connaissons. Il est assez intéressant de constater que l'apparition de la vie à changé l'évolution de notre planète, parce que les premières plantes et bactéries ont produit la majeure partie de l'oxygène que nous respirons.

TROPOSHÈRE

C’est la zone de l'atmosphère terrestre située entre 0 et 10 km d'altitude dans les zones tempérées. Sa limite supérieure s'appelle la tropopause. Elle représente les 5/6 de l'atmosphère terrestre. L'air y contient de la vapeur d'eau et du gaz carbonique, des poussières (surtout de 0 à 3 km). La température s'y abaisse progressivement 6,5 °C par 1 000 m jusqu'à -55 °C. Siège des événements météorologiques, nuages, orages, etc.

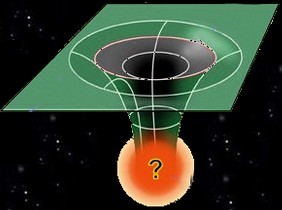

TROU NOIR

L'expression n'est pas représentative du phénomène, puisqu'un trou est un espace dénué de matière. Cela vient de l'anglais ou Un trou noir est une région de l'univers où se concentre une masse tellement compacte qu'il y règne un champ de gravitation extrême. Si l'on s'exprime en termes classiques, on dira qu'à l'intérieur d'un tel objet, l'attraction exercée sur tout corps est telle que pour y échapper il faudrait acquérir une vitesse supérieure à celle de la lumière (et donc recourir à une énergie infinie). L'impossibilité pour aucun corps matériel, mais aussi pour la lumière elle-même de s'extraire d'un tel piège, après y être tombée, explique l'appellation de trou noir, qui a été donnée à ce type d'astre par John Wheeler, en 1967.

TROYENS

Se dit des petits corps, normalement des astéroïdes, placés à proximité d'un des points de Lagrange (L4 ou L5) d'une planète. C'est-à-dire sur la même orbite qu'elle, mais 60° devant ou derrière. Dans le Système solaire, Jupiter possède deux essaims de troyens. On connaît également des troyens de Mars.

UNITÉ ASTRONOMIQUE

L'unité astronomique (symbole : UA) est l'unité couramment utilisée pour définir les distances dans le Système solaire. Longtemps définie simplement comme la distance moyenne de la Terre au Soleil, elle possède aujourd'hui une définition dynamique, plus proche de sa logique originelle, puisque fondée sur la troisième loi de Kepler. Depuis 1970, on adopte la valeur :

1 ua = 149 597 870 millions de kilomètres.

UNIVERS

L'univers est constitué d'objets visibles observables, c’est à dire: gaz, poussières, nébuleuses, galaxies, particules, mais aussi de constituants non observables.

Le reste serait de la matière noire et de l'énergie noire.

Environ 5 % de sa masse totale serait l'univers observable, 25% serait de la matière noire et 70% de l’énergie noire. Le modèle SCDM (Standard Cold Dark Matter) décrit un modèle cosmologique représentant un univers homogène et isotrope, dont la courbure spatiale est nulle et qui contient, en plus de la matière ordinaire, de la matière noire et de l’énergie noire. Ce modèle est à la base du modèle standard de la cosmologie.

L'Univers est constitué de matière répartie le long de ses immenses filaments entre lesquels se trouvent de vastes bulles vides de matière.

La matière s'écoule le long des filaments et converge vers les nœuds de la toile pour former des groupes, puis des amas de galaxies.

Taille de tous les objects de l'univers (particules, planètes, étoiles etc..)

URANUS

Uranus est une planète géante, à peine visible à l'oeil nu. L'inclinaison quasi horizontale de son axe (98°) fait que la planète semble "rouler" sur son orbite, un phénomène unique dans tout le système solaire. Les conséquences pour le "calendrier" uranien sont que chaque pôle connaît une longue période d'obscurité et une période tout aussi longue d'exposition à la lumière solaire, soit 21 années terrestres.

Satellites naturels : La septième planète du système solaire, possède 27 satellites naturels connus. Ces satellites tirent leurs noms des personnages des œuvres de William Shakespeare et Alexander Pope. William Herschel découvrit les deux premières lunes, Titania et Obéron en 1787 tandis que les autres lunes en équilibre hydrostatique furent découvertes par William Lassell en 1851 (Ariel et Umbriel) et Gerard Kuiper en 1948 (Miranda). Les autres lunes furent découvertes après 1985, pour certaines durant le survol de Voyager 2 et pour les autres par des télescopes au sol.

VENTS SOLAIRE

Ce sont des particules émises par le Soleil et qui balayent tout sur leur passage. Elles sont constituées essentiellement d'ions et d'électrons qui sont éjectés de la haute atmosphère du Soleil. Ce flux varie en vitesse et en température au cours du temps en fonction de l'activité solaire.

La Terre s'en protège grâce à son champ magnétique, ce dernier déviant les vents solaire.

VÉNUS

Jusqu'à une certaine époque, on croyait que la vie était possible sur Vénus. Toutefois, les sondes spatiales ont démontré que rien n'était plus faux. L'environnement de Vénus est probablement le plus hostile de tout le système solaire. La température à la surface se situe autour de 500°C et l'atmosphère épaisse est essentiellement formée de gaz carbonique et de nuages d'acide sulfurique. Avec l'évolution du Soleil et l'accroissement de sa température, la température à la surface de Vénus s'est accrue et tous les océans existant se sont évaporés. A proximité de la surface, les orages sont permanents. Le ciel est d'un orage brillant et la lumière peut-être comparée à celle d'un jour d'hiver nuageux sur Terre.

VESTA

Vesta, l'astéroïde le plus brillant de tous, porte le nom de la déesse romaine de la santé. C’est le seul astéroïde visible à l'œil nu.

Découvert le 29 mars 1807 par Heinrich Olbers, Vesta fût la quatrième "planète tellurique" à être découverte.

Parmi les astéroïdes, c’est le second en masse et le troisième en taille. Il tourne autour du Soleil en 3,6 années terrestres et son diamètre moyen est d'environ 520 km. La composition de sa surface est de nature basaltique.

Vesta possède un énorme cratère près de son pôle sud. Ce immense rocher de forme irrégulière, sans trace d'eau, possède un noyau formé de fer.

L'énorme cratère au pôle sud de Vesta (460 km de large et 13 km de profondeur), est le résultat d'une collision.

Les astronomes pensent que 5% des météorites trouvés sur Terre proviennent de ce gigantesque choc.

Vesta, avec ses 520 km de diamètre moyen, est beaucoup plus massifs que n'importe quel autre corps de cette région de la ceinture d'astéroïdes.

La sonde Dawn s’est installée en orbite autour de Vesta, en juillet 2011. C'est le plus gros astéroïde atteint par une sonde. C’est la première fois qu’un engin atteint un objet de la Ceinture principale, Vesta et Cérès, sont les deux objectifs de la mission.

VITESSE D'ÉVASION

C’est la vitesse minimale qu'il faut donner à un projectile pour l'extraire d'un champ d'attraction dans lequel il se trouve plongé. Sur la Terre la vitesse d'échappement est d'environ de 11 km/s, sur la Lune 2 km/s, sur Phobos (satellite de Mars de 30 km de diamètre) 10 m/s.