EINLEITUNG

Überblick über die Reformation in Deutschland und in der Schweiz

Die Schweiz am Vorabend der Gegenreformation

Das Werk der Gegenreformation

A- Die

Wiederherstellung des Ansehens der kartholischen Kirche

a) Die Bündnisse

b) Das Trienter

Konzil

c) Die Gründung

des Jesuitenordens

B- Die Gegenreformation in Basel, Appenzell, Glarus und den zugewanderten

Orten Graubünden und Wallis

a) Basel

b) Appenzell

c) Glarus

d) Graubünden.

e) Das Wallis

Schlussbemerkungen

Überblick über die Reformation in Deutschland und in der

Schweiz

Um

1500 bestimmten die Lehren und Vorschriften der Kirche das ganze Leben. Im

Volk herrschte aber noch viel Unwissenheit und Aberglaube : viele Menschen

glaubten, sie könnten sich durch Geld von ihren Sünden loskaufen. Aus

diesem Grund war der Kauf von Ablassbriefen besonders beliebt. In vielen

Klöstern wurde sehr wenig auf Zucht und Ordnung gehalten und die Päpste

verschwendeten die kirchlichen Einnahmen für den Bau der neuen

Peterskirche in Rom und den Prunk des päpstlichen Hofes.

|

Luther |

In

Deutschland wollte Luther das religiöse Leben reformieren und lehnte sich

gegen das Ablasswesen und gegen die Autorität der Kirche auf. Seine

Ansichten bedeuteten bald den Bruch mit der katholischen Kirche, denn im

Mittelpunkt seiner Lehre steht der Glaube, der es dem Menschen ermöglicht,

allein, das heibt, ohne Vermittlung der Kirche, den Weg zu Gott zu finden.

Die auf Erden vollbrachten Werke haben keinen Wert. Luther behauptet

sogar, dass Papst und Konzilien sich irren können.

|

Zwingli |

|

Calvin Calvin

|

In der

Schweiz folgte der Züricher Stadtpfarrer Ulrich Zwingli dem Beispiel

Luthers und machte sich daran, das kirchliche Leben zu erneuern. Er

forderte den Rat der Stadt Zürich dazu auf, die Messe abzuschaffen, die

Heirat der geistlichen zu erlauben und die oberste kirchliche Behörde zu

bilden. 1536 kam der aus Frankreich geflohene Jean Calvin nach Genf, das

er zum Zentrum seiner reformatorischen Tätigkeit machte.

Die Schweiz am Vorabend der Gegenreformation

Die

Eidgenossenschaft war konfessionell gespalten.

1531

unterlagen in der Schlacht bei Kappeln Zürich, Bern und ihre Verbündeten

dem Heer der katholischen Eidgenossen. Der nach dem Krieg unterzeichnete

Zweite Kappeler Landfriede verhinderte, dab die Reformation sich über die

ganze Schweiz ausbreitete und bestimmte von nun an die politischen und

konfessionellen Machtverhältnisse. Beide Lager durften bei ihrem Glauben

verharren. Zürich und Bern verharrten also bei dem neuen Glauben, während

die fünf inneren Orte katholisch blieben. In den Gemeinen Herrschaften

durften reformierte Gemeinden ihren Glauben behalten.

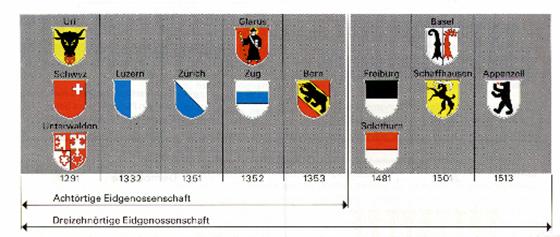

Die

Eidgenossenschaft bestand aus :

·

vier reformierten Orten : Zürich, Bern, Basel und Schaffhausen.

·

sieben katholischen Orten : die fünf innere Orte Luzern, Zug, Uri, Schwyz

und Unterwalden, sowie Freiburg und Solothurn

·

zwei Kantonen mit beiden Konfessionen : Glarus und Appenzell

·

den zugewanderten Orten, unter ihnen Graubünden und Wallis, in denen beide

Konfessionen vertreten waren.

Das

Jahrhundert der Gegenreformation umfasst den Zeitraum zwischen 1560 und

1660. Drei Ereignisse haben das Wiedererstarken der katholischen Kirche

entscheidend begünstigt, und zwar :

a) die

Bündnisse :

·

der Goldene Bund

·

die Allianz der katholischen Orte mit Spanien

b) das

Konzil zu Trient (1545-1563)

c) die

Gründung des Jesuitenordens

Die

katholischen Orte wurden sich dessen bewusst, dass es vonnöten war,

gemeinsame Sache zu machen und eine einheitliche katholische Front zu

bilden, die imstande war, dem Vorstob der reformatorischen Kräfte

entgegenwirken zu können.

·

Um der Isolierung zu entgehen, schlossen die sieben katholischen Orte am

5. Oktober 1586 einen Bund, den sogenannten Goldenen Bund, später

Borromäischer Bund genannt. Die Kontrahenten versprachen sich, beim alten

Glauben zu bleiben, und verpflichteten sich, sich gegenseitig zu schützen.

·

Zur Festigung ihrer Stellung nach auben sollte die Allianz der

katholischen Orte mit Spanien, die am 12. Mai 1587 abgeschlossen wurde.

1545

rief Papst Paul 3. das Konzil nach Trient. Das Konzil verfolgte ein

dreifaches Ziel : Es ging darum, die Ketzerei auszurotten, die

Kirchendisziplin wiederherzustellen und den Frieden zu sichern.

Die

Eidgenossenschaft war der ersten Tagungsperiode (1545-1547) gleichsam

ferngeblieben. Die zweite Tagungsperiode in den Jahren 1551-1552 wurde

nach anfänglicher Zustimmung schlieblich auch boykottiert. Erst 1561

beschlossen die fünf inneren Orte, an der dritten und letzten Tagung

teilzunehmen. Freiburg und Solothurn pflichteten bald bei. Zwei Gesandte

wurden nach Trient geschickt : als Geistlicher der Abt Joachim Eichhorn

von Einsiedeln, als weltlicher Melchior Lussy. Die Beschlüsse der am 8.

Dezember 1563 beendeten Kirchenversammlung wurden in ihrer Ganzheit

angenommen.

Die

katholische Lehre wurde im Sinne des gröbten mittelalterlichen

Kirchenlehrers Thomas von Aquin neu festgelegt. Der Gegensatz zur

Lutherischen und reformierten Lehre wurde klar herausgestellt : Das Konzil

verwarf die protestantischen Dogmen und hielt an der überlieferten

Erlösungslehre fest. Die Auslegung der Bibel ist Sache der kirchlichen

Autorität, Glaube und Werke sichern das Heil der Seele.

Zur

Durchführung der katholischen Reform hat auch die Gründung des

Jesuitenordens beigetragen.

1534

rief der spanische Offizier von Loyola einen neuen, militärisch

aufgebauten Orden ins Leben, die Gesellschaft Jesu. Wie die Mönche

gelobten sie Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Wie bei Soldaten war der

Gehorsam ihr oberstes Gelübde; sie wollten dem Papst ohne Zögern und

Bedenken folgen. Die Jesuiten waren als Lehrer an den Schulen und

Universitäten tätig und sorgten auf diese Weise für die katholische

Ausbildung des Nachwuchses. 1577 wurde in Luzern das erste

Jesuitenkollegium gestiftet, 1580 entstand in Freiburg das Kollegium Sankt

Michel, 1591 wurde in Pruntrut, dem Sitz des Bischofs von Basel, ein

drittes Kollegium errichtet und im 17. Jahrhundert lieben sich die

Jesuiten auch in Brig, Sitten und Solothurn nieder.

1575

wurde Jakob Christoph Blarer von Wartensee, ein energischer und

reformentschlossener Kirchenfürst, zum Bischof gewählt.

Sofort setzte er sich für die Sicherung und Stärkung der katholischen

Restgebiete seiner Diözese ein. Er erkannte die Notwendigkeit einer

engeren Verbindung mit den katholischen Orten. Am 19. November 1579 ging

Basel ein Bündnis mit den 7 katholischen Orten ein.

Dann

setzte sich der Bischof mit dem reformierten Ort Basel auseinander. An

einem Oktobertag des Jahres 1581 erschien er in Arlesheim, befiehl die

Einwohner in die Kirche und feierte hier die Messe. Die Stadt Basel

protestierte, und bald schlugen beide Parteien den Rechtsweg ein. Die

eidgenössischen Schiedsrichter aber sprachen dem Bischof das

Herrschaftsrecht über die Vogteien Zwingen, Pfeffingen und Birseck zu. So

konnten die Gebiete der Birs entlang bis hart an die Stadt Basel heran zum

groben Teil rekatholisiert werden. Es muss hinzugefügt werden, dass die

Jesuiten bei der Wiederherstellung des alten Glaubens in diesen Gemeinden

stark mitgewirkt haben.

1588

entstand in Appenzell ein Kapuzinerkloster. Es wurde der geistige

Mittelpunkt der Rekatholisierung. Die katholischen Appenzeller, die in den

inneren Rhoden in der Mehrheit waren, zwangen die bisher tolerierte

reformierte Minderheit zur Konversion oder Abwanderung. Die Antwort der

reformierten äuberen Rhoden lieb nicht lange auf sich warten. Auch sie

machten sich daran, die katholischen Minderheiten zu unterdrücken.

Von

entscheidender Tragweite war der Landteilungsbrief von 1597, der die

Teilung des Kantons in zwei konfessionelle Hälften bewirkte. Aus

politischen, konfessionellen und finanziellen Gründen verlangten die

katholischen Appenzeller die Aufnahme ins Bündnis mit Philipp 2., dem

König von Spanien. Die reformierten Appenzeller weigerten sich, in das

Bündnis einzuwilligen, und es blieb den eidgenössischen Schiedsrichtern

nichts anderes übrig, als die Trennung Appenzells in die beiden

selbständigen Staaten Appenzell-Auberrhoden und Appenzell-Innerrhoden zu

beschlieben.

Seit

1531 hatte sich der neue Glaube im Lande Glarus immer mehr ausgebreitet

und die fünf inneren Orte waren bemüht, dieser Entwicklung ein Ende zu

setzen. Aegidius Tschudi, Inhaber des Landammanamtes, wollte das Land

gewaltsam rekatholisieren und die Neugläubigen austreiben. Aber der in die

Schweiz beordete Nuntius Giovanni Antonio Volpe wollte keinen Krieg und

trat für eine Entspannung in der Eidgenossenschaft ein. Der Streit um den

sogenannten Glarnerhandel wurde zunächst im Jahre 1564 durch einen Vertag

friedlich geschlichtet. Dieser Vertrag war eine Kompromisslösung, insofern

als er das Simultaneum einführte. Aber es stellte sich heraus, dass der

Vertrag keine langfristige Lösung bot. Der katholische Glaube verlor immer

mehr an Boden : um 1600 kamen auf zwei Katholiken sieben Protestanten.

Nach jahrzehntelangen Streitigkeiten wurde im Jahre 1623 ein neuer

Landesvertrag abgeschlossen, dessen Ergebnis eine zwar nicht territoriale

Scheidung des Landes wie in Appenzell, wohl aber eine funktionelle. Dieser

Landesvertrag bringt konfessionell getrennte Landsgemeinden. Zu den

Tagsatzungen bestimmte jede Glaubenspartei ihren Vertreter.

Wenn

man vom Grauen Bund absieht, war in Graubünden die Reformation zum groben

Teil durchdrungen. Zwei Parteien standen sich gegenüber, die durch zwei

Familien vertreten waren :

·

die protestantisch gesinnten Salis

·

die Planta, die dem alten Glauben treu geblieben waren.

Im

Februar 1751 wurde Dr. Johann von Planta damit beauftragt, die der

katholischen Kirche entfremdeten kirchlichen Güter in den Bistümer Chur

und Como zurückzuerlangen, was zu Unruhen in der reformierten Bevölkerung

führte. Die Salis leiteten die Volksbewegung, von Planta wurde verhaftet

und am 31. März 1572 hingerichtet.

Die

Konflikte

zwischen der katholischen und der protestantischen Partei setzten sich bis

zum Ende des dreibigjährigen Krieges fort. Dieser Konflikt äußerte

sich in einer Reihe von kriegerischen Episoden :