Page d'accueil de la Généalogie

Page d'accueil de la Généalogie

|

|  Page d'accueil de la Généalogie

Page d'accueil de la Généalogie

|

Lambert Jean Napoléon BOURBON MON 3 ème Arrière Grand-père

Ci-dessous, je décris mes recherches, et comment je suis parvenu à retrouver la trace de leurs périple (Le fameux voyage en Algérie).

1 - Consultation

de l'état civil de l' Algérie, 25 villes Algériennes 3 Listes pour chaque ville

(Mariage, naissance et décès), de 1830 à 1890. . (Recherches Infructueuses)

2 - Consultation

de la série M, la série M est celle de la Police. C'est à dire qu'elle

contient les documents provenant de la Préfecture, ou des Sous Préfectures

dans des villes moins importantes. On y trouve donc entre autres des traces des

passeports, et l'attribution de concessions de terres. (Recherches Infructueuses)

3 - Consultation

de la liste établie par l’administration, pour attribuer des secours ou des

avances aux émigrants en Algérie passés entre 1838 à 1879 par le gîte d’étape

de Montpellier. (Recherches Infructueuses)

4 - Consultation

de la liste des convois de 1848 (Liste établie par Suzanne Granger,

participante aux dépouillements des listes d'embarcations des convois de 1848

pour l' Algérie au CAOM d'Aix-en-Provence) je retrouve enfin la trace de leur

embarcation, en direction de Damesme (Province d'Oran).

Ces

relevés ont été effectués, soit sur les microfilms conservés aux Archives

d'outre mer à Aix en Provence, soit surtout sur les microfilms de l'état civil

à Nantes, par des membres de divers associations de Généalogie. Ces listes

sont à dispositions sur Internet.

|

Convoi |

N° |

Nom Civil |

Patronyme épouse |

Prénom |

Age |

Destination |

|

2ème |

|

BOURBON |

|

Aline

Alexandrine |

4 |

Damesme |

|

2ème |

|

BOURBON |

|

Armand

Louis |

3 |

Damesme |

|

2ème |

|

BOURBON |

|

Claude

Adélaïde |

8 |

Damesme |

|

2ème |

574 |

BOURBON |

|

Jean

Napoléon |

42 |

Damesme |

|

2ème |

574 |

BOURBON |

COMPIEGNE |

Louise

Amélie |

32 |

Damesme |

|

2ème |

|

BOURBON |

|

Napoléon

Louis |

13 |

Damesme |

Je

décide donc, d' envoyer un e-Mail

à Mme Granger, lui demandant plus de renseignement, sur le 2éme convoie.

voici sa réponse.-

Ils

sont donc partis avec leurs 5 enfants par les convois de 1848.

![]() Les

convois de 1848 (La Carte)

Les

convois de 1848 (La Carte) ![]()

|

|

|

|

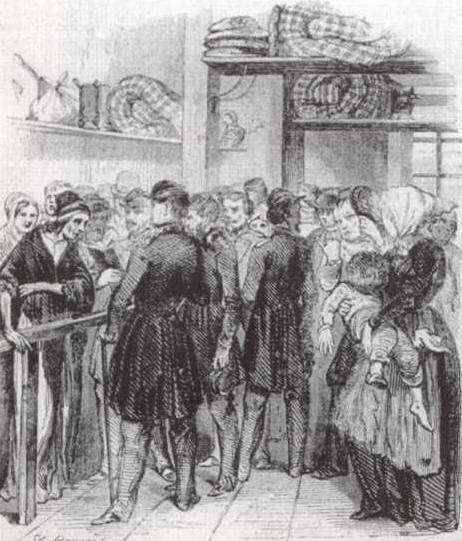

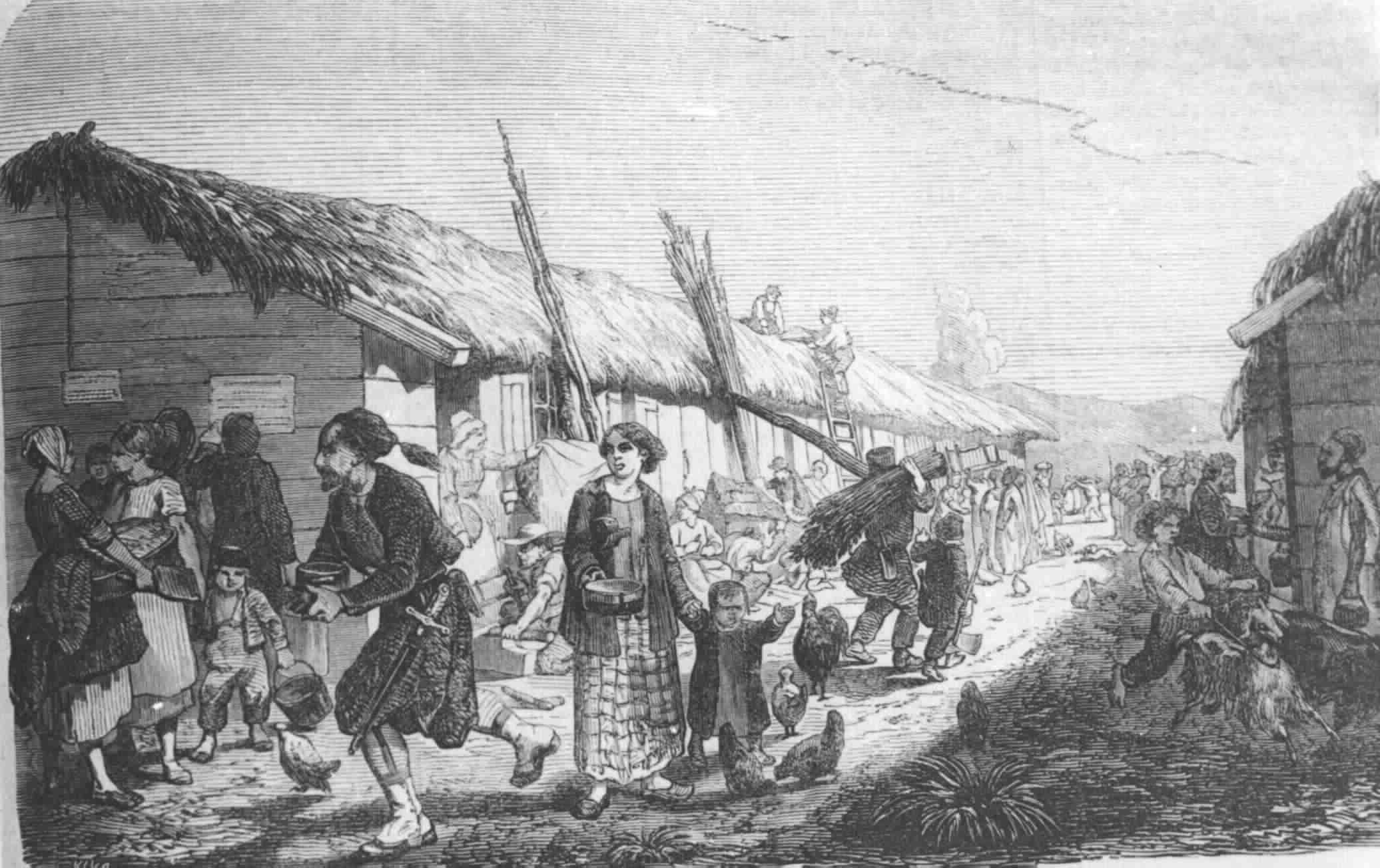

LES PARISIENS PRENNENT LE TRAIN |

LA CHAMBRE DES COLONS SUR LE CHALAND |

Avis aux Ouvriers

Sur les murs de la capitale s'affiche, le 20 Septembre 1848, un " Avis aux Ouvriers ": un crédit de 50 millions sur 5 ans est ouvert au Ministère de la Guerre; 5 millions sont réservés pour l'exercice 1848; ils serviront à installer en Algérie 12000 colons avant le 1er Janvier 1849; dans un certain délai et sous certaines conditions de travail, ceux-ci pourront devenir propriétaires définitifs de leurs concessions. La réalité est qu'il est à peu près évident que la plupart des colons proviennent de quartiers turbulents de la capitale et que, au moins, ils sympathisent avec les insurgés de Juin: les registres de filiation nous montrent ainsi l'importance des départs en provenance des 12ème, 5ème, Sème, et Sème arrondissements... anciens, foyers à dominante ouvrière!. Le bateau type utilisé pour le transport des colons est le " chaland de la Loire ": il approvisionne couramment Paris en produits ligériens mais sa construction économique ne permet pas le support de frais de retour à vide et il encombre les ports de la capitale, d'où son emploi à moindre coût par l'entrepreneur Jouvellier-Gaudry. Du fait des dimensions des écluses rencontrées, la longueur du chaland est d'environ 27 m, sa largeur au plus de 4,7 m.

LE

DÉPART

Pour une raison accidentelle, mis à part le ler convoi, tous ceux qui suivent remontent, au départ, la Seine en " trait halé" par une vingtaine de chevaux; sa composition est quasiment immuable: 6 " toues", dont 5 cabanées pour les passagers et 1 pour les bagages, plus 1 " margotat ", petite unité réservée également aux bagages; les toues, habituellement gréées pour naviguer à la voile sur la Loire, sont en effet deséquipées hormis le bateau de tête des bagages qui garde un court mât de halage et sa " piautre ", ou gouvernail, plus le " guinda ", ou treuil de manoeuvre; la perte de place, qui en résulte, nécessite l'usage du margotat, qui est d'ailleurs abandonné dès l'entrée en canal et le halage à bras d'homme.

DESCRIPTION

DU CABANAGE

Le

cabanage des toues réservées au transport des colons est plus que sommaire.

L'espace libre du chaland est divisé en 4 compartiments: à l'avant une cabine

est aménagée pour la cuisine du bord et les réserves alimentaires, à l'arrière

se situe le local de l'équipage; 2 chambres de 90 personnes chacune occupent

une longueur d'environ 17 m: elles sont séparées par "l' osset "

central du bateau, destiné essentiellement, ainsi que les planchers mobiles à

l'avant et l'arrière du bateau, au vidage périodique de l'eau infiltrée, et

...aux latrines, (car n'oublions pas que tout débarquement est interdit durant

la navigation effective qui dure 2 jours pleins, en particulier, pour la remontée

de la Seine!).

Dans

chaque compartiment, réservé aux colons, 4 rangs de banquettes longitudinales

procurent des places assises de 45 cm de large aux voyageurs: les enfants,

au-dessous de 2 ans, ne sont pas comptés. L'aération est limitée à 2 portes

et à de larges " vasistas " percés tous les 10 pieds dans la toiture

en pente et donc rarement ouverts en période pluvieuse. Les banquettes larges

de 55 cm libèrent 2 couloirs larges de 1,05 m chacun; les deux banquettes

centrales sont réservées aux hommes; des étagères sont de plus occupées par

les matelas roulés, les multiples paquets des colons, comme les dessous des

banquettes. L'inconfort du jour est donc particulièrement aggravé la nuit, où

le coucher ne peut que s'envisager assis, ou, tête bêche sur des planches récupérées,

auprès des mariniers complaisants, et disposées au travers des banquettes. Le

jointoyage du cabanage est enfin loin d'être parfait et, par jours de pluie,

les " pépins " sont ouverts à l'intérieur des compartiments, où

l'atmosphère devient rapidement irrespirable.

Relevé

le 20 Avril 2004, sur différents supports d' archives.

Lambert Jean Napoléon, se remarie en 1852 avec Marie Adélaïde JOURDAIN. L'acte de mariage m'a permis de retrouver mon 4 ème Arrière Grand-père .