Retour sur l'histoire des grandes conquêtes sociales

|

Retour sur l'histoire des grandes conquêtes sociales |

Le 16 juin, notre Exposition Débat consacrée au Front populaire a eu lieu au Club des Cheminots. Retrouvez quelques extraits des interventions en vidéo

A lire: Quelques éléments historiques empruntés au livre "CGT, Approches Historiques"

du Centre d'Education Ouvrière et de l'Institut d'Histoire Sociale

LA

MOISSON

DEPUIS

PLUSIEURS ANNÉES, UNE CRISE, D'UNE AMPLEUR INÉGALÉE, TOUCHE POUR

LA C.G.T.U. - DONT LE CONGRÈS SE TIENT A PEU PRÈS AUX MÊMES DATES (23

AU 29 SEPTEMBRE 1933) - IL S'AGIT « DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'AGGRAVATION

GÉNÉRALE DE LA CRISE GÉNÉRALE DU CAPITALISME ». CES

ANALYSES DlFFERENTES DE LA C.G.T. ET DE LA C.G.T.U., QUI TRADUISENT PLUS |

|

|

LA MONTÉE DU

MOUVEMENT POPULAIRE Le nombre de chômeurs secourus est de 412000 en 1934, en

augmentation de 100000 par rapport à 1933 ; et il passera à 439000 en

1935. En réalité, il yen a plus car tous les sans- travail ne sont pas

secourus. Ils sont plus d'un million en 1934 et I million 200 000 en 1935.

Il faut aussi ajouter les chômeurs partiels qui sont des centaines de

milliers à ne pas effectuer une journée normale de travail. Dans le

textile et les mines, c'est le cas de 80 % des ouvriers et de 70 % d'entre

eux dans les industries de la métallurgie. Le patronat profite de cette situation pour renforcer

l'exploitation des salariés. Le Gouvernement n'est pas en reste à l'égard

des fonctionnaires et des travailleurs des services publics. |

|

Entre 1930 et 1935, la masse des salaires distribués diminue d'un tiers. Le salaire réel va s'abaisser jusqu'en 1935 ; et le même phénomène se reproduira de 1937 à 1939 ; il ne connaîtra une période de hausse qu'en 1936 et au premier semestre 1937, soit un an et demi au maximum. Des luttes se développent, d'abord difficilement puis avec de plus en plus de vigueur, le plus souvent animées par la C.G.T.U., mais aussi par des syndicats de la C.G.T. dans la fonction publique notamment. Dans ces luttes l'unité d'action fait des progrès mais elle se heurte à l'opposition de la direction de la C.G. T. Des luttes se développent également contre les menaces de guerre et le fascisme sous l'impulsion, principalement, d'un mouvement créé par deux intellectuels de grand renom, Henri BARBUSSE et Romain ROLLAND, dans lequel la C.G.T.U. s'est complètement investie. Ce mouvement, connu sous le nom de Comité Amsterdam- Pleyel, est à l'origine de nombreuses manifestations, mais les réticences du Parti Socialiste, malgré la présence de nombreuses organisations socialistes dans le mouvement, bloquent la situation. Il faudra attendre février 1934 pour que celle-ci évolue. Les événements de février

1934

Les élections de mai 1932 ont assuré le succès d'un « néo-

cartel » réunissant, le temps d'un scrutin, radicaux et socialistes sur

un programme qui élude les problèmes de la crise et, contre les menaces

de guerre, privilégie les thèmes du pacifisme (non, plus jamais ça!

clamaient les affiches de la S.F.I.0.). Ce résultat amène la droite

classique à attaquer vigoureusement les timides ministres radicaux ou «

républicains socialistes » soutenus par les députés de la «gauche modérée

». Elle ne tarde pas à mettre en cause les institutions républicaines

elles- mêmes. |

|

|

Dans cette atmosphère, les ligues factieuses prennent de

l'importance. L'appui du patronat leur est largement acquis, la présence

de leurs alliés dans les assemblées et l'appareil d'Etat semble garantir

leur succès, la conjoncture internationale

-après l'arrivée de Hitler au pouvoir - est une source

d'encouragement pour les chercheurs d'aventure. Le moment paraît propice

à la bourgeoisie réactionnaire pour tenter un coup de force qui

permettrait la mise en place d'un «pouvoir fort », imité de l'Italie et

de l'Allemagne, capable de juguler les forces ouvrières et démocratiques.

L'affaire Stavisky, scandale politico-financier déclenché

par les agissements douteux d'un escroc qui recevait à sa table,

ministres, élus et personnalités bien placées pour couvrir ses opérations,

offre l'occasion aux politiciens fascisants de passer à l'action à la

faveur d'une campagne démagogique. |

|

Des manifestations de rue, au Quartier Latin, aux Champs-Elysées,

précédent l'émeute qui éclate à l'occasion d'une démonstration

centrale convoquée le 6 février 1934 au soir par toutes les

organisations de droite et d'extrême-droite. Les manifestations marchent

sur la Chambre des Députés et se heurtent aux barrages de police. Pour ne pas laisser la rue aux ligues, cette nuit-Ià, des

milliers de travailleurs et de membres de l'Association Républicaine des

Anciens Combattants défilent dans Paris, affrontent les factieux,

protestent contre les scandales, le régime des profits, le fascisme et la

guerre, réclament l'arrestation du préfet Chiappe ouvertement rallié

aux putschistes. Le coup de force échoue, on relève une quinzaine de morts,

deux mille blessés, mais les protagonistes du 6 février ne désarment

pas. Malgré des hésitations, la riposte s'organise. Le 7 février,

cinq syndicats parisiens de la C..G.T.U. votent le principe d'une grève générale

antifasciste. La Commission Administrative de la C.G. T. est réunie et,

sous la pression de nombre de ses militants, décide la grève généraIe

pour le 12 février . De leurs côtés, la C.G.T.U. et le Parti Communiste

appellent à une manifestation à Paris, le 9 février, de la République

à la Gare de l'Est. Cinquante mille personnes y participent. La police

intervient brutalement mais ne peut empêcher les manifestants de tenir la

rue tard dans la nuit. Six d'entre-eux paieront de leur vie ce courage. Cette manifestation décuple les énergies et prépare la grève

générale du 12 février pour laquelle la C.G.T.U. lance un appel parallèle.

Le Parti Communiste et le Parti Socialiste décident d'appuyer le

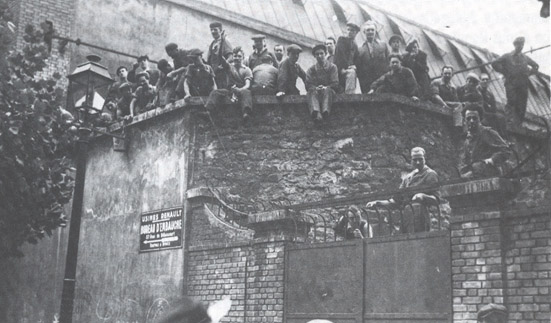

mouvement. Dans toute la France le 12 février est puissant. Près de

cinq millions de travailleurs cessent le travail. Un ouvrier est tué à

Billancourt par les balles de la police, d'autres sont blessés. L'après-midi

du 12 février, à Paris, deux manifestations sont face à face, Cours de

Vincennes et Place de la Nation. Le point de départ avait été différent.

La rencontre a lieu sur toute la largeur du Cours de Vincennes et 200 000

voix n'en font plus qu'une pour crier: « Unité d'action ». La grève générale et les manifestations qui l'accompagnent

renforcent le processus unitaire esquissé depuis quelques mois et l'étendent

à d'autres secteurs de la population. A l'initiative de trois grands

universitaires: Paul LANGEVIN, communisant, Paul RIVET, socialiste, et

ALAIN (Emile CHARTIER dit), radicalisant, se crée le 5 mars 1934 le Comité

de Vigilance des Intellectuels anti-fascistes qui déclare « se mettre à

la disposition des organisations ouvrières ». Cette situation permet de lever les réticences qui bloquent

encore l'action commune des deux partis et, le 27 juillet 1934, le Parti

Communiste et le Parti Socialiste signent un pacte d'unité d'action dont

l'existence facilite à son tour l'essor du mouvement populaire. Le fascisme n'est pas passé. L'unité d'action de la classe

ouvrière, ciment de l'union plus large de tous les éléments républicains

du pays, a permis cette lutte, victorieuse, puissante et résolue. La bourgeoisie pourtant n'abdique pas. Le patronat accentue

son offensive contre les conditions de vie des travailleurs avec l'aide

inconditionnelle des Gouvernements réactionnaires qui se succèdent,

prenant force décrets-Iois qui portent atteinte à l'ensemble de la

population active. Mais la situation a changé. Il faut, dorénavant,

compter avec un acteur de plus en plus confiant dans ses propres forces,

la classe ouvrière. |

LE CONGRÈS D'UNITÉ SYNDICALE

Après la grève générale du 12 février, on assiste à un

décuplement des actions et manifestations qui font progresser l'idée de

l'unité syndicale. Dès le 8 juin 1934, la C.G.T.U. propose à la C.G. T.

des contacts en vue de réaliser la réunification syndicale. La C.G.T les

refuse, puis les accepte, après que la Fédération C.G. T. des Services

Publics ait voté une résolution mandatant ses représentants au Comité

Confédéral National (C.C.N.) d'« exiger la prise de contacts immédiats

entre les deux C.C.N. en vue de conclure un accord de fusion ». Une première

rencontre a lieu le 9 octobre 1934. Pendant ce temps, des comités d'entente, des syndicats

uniques se constituent. Ils seront les piliers de L'unité organique. |

|

|

Cependant, les négociations au sommet s'éternisent. Lors de

la deuxième rencontre, le 25 janvier 1935, aucun progrès n'est réalisé.

Un déblocage se dessine à la fin du printemps et le 24 juillet 1935, une

déclaration commune est signée par les directions unitaire et confédérée,

qui engage le processus de reconstitution de l'unité syndicale. En septembre 1935, le Congrès de la C.G.T.U. et celui de la

C.G.T. se tiennent respectivement à Issy-les-Moulineaux et à la Mutualité

à Paris. La décision est prise d'une fin de travaux en commun au cours

de laquelle Léon JOUHAUX, secrétaire général de la C.G.T., et Julien

RACAMOND, secrétaire de la C.G.T.U. s'y expriment dans l'enthousiasme.

Une commission permanente, composée de dirigeants des deux centrales, préparera

le Congrès d'Unité qui se tiendra à Toulouse en mars 1936. D'ores et déjà

au 1er janvier 1946, il n'y aura plus qu'une seule carte syndicale, celle

de la C.G.T. reconstituée. (Avant une nouvelle scission qui créera la

CGT-FO) |

|

|

Le Front Populaire

Parallèlement, le courant unitaire a progressé sur le plan

politique vers un vaste rassemblement des forces démocratiques. Il s'agit

de prendre de vitesse le péril fasciste et, dès octobre 1934, Maurice

THOREZ, secrétaire général du Parti Communiste lance, au moment où se

tient le Congrès du Parti Radical, l'idée d'un « Front Populaire de la

Liberté, du Travail et de la Paix ». Malgré les réticences des

socialistes, c'est une idée qui fait son chemin et qui aboutit dix mois

plus tard encore une fois grâce à l'intervention massive des

travailleurs et des démocrates. La manifestation du 14 juillet 1935 est d'une puissance inégalée.

Elle a lieu à l'appel d'un Comité constitué pour cette occasion, auquel

participent la C.G.T.U. et la C.G.T. Le matin s'est tenu un meeting au Vélodrome

Buffalo rassemblant 10 000 participants venus de toute la France. L'après-midi,

c'est un puissant défilé qui a eu lieu de la Bastille à la Nation. Des

manifestations semblables se déroulent dans tout le pays. Le « FRONT

POPULAIRE » est né. |

Le Comité du 14 juillet 1935 devient « Le Comité National

du Rassemblement Populaire » qui doit s'organiser dans toutes les villes

et localités ce qui, malheureusement, ne se réalisera pas largement. Son

programme préconise la satisfaction des revendications économiques et

sociales pour lesquelles les travailleurs se battent depuis des années.

Il répond également aux revendications et aux besoins des classes

moyennes et de tous ceux qui subissent l'oppression,

|

Le Congrès d'Unité. Le Congrès d'Unité de Toulouse n'est pas une formalité.

Deux conceptions fondamentales s'affrontent: celle du réformisme et celle

de la lutte de classes. Trois points essentiels sont en discussion: les

fractions, l'indépendance du syndicalisme et l'orientation de l'action

syndicale. ·

Sur

les fractions, l'accord se réalise facilement. La C.G.T.U. accepte leur

rejet afin de créer les conditions d'un syndicalisme de masse. Ce n'est

pas surprenant car la C.G.T.U. a jeté antérieurement les fondements d'un

syndicalisme de masse. Elle a créé des structures nouvelles : sections

syndicales d'entreprise, regroupement des Fédérations par industrie avec

la disparition des organisations corporatistes. Ses dirigeants, en particulier Benoit FRACHON et Pierre

SEMARD ont beaucoup investi dans la formation d'un militant syndical de «

type nouveau » : un « homme de masse », syndicaliste au sens plein du

terme, comprenant que la défense des revendications nécessite une

activité de caractère à la fois social, économique, politique, idéologique.

·

La

discussion sur l'indépendance du syndicalisme montre que l'anticommunisme

est toujours vivace. Il s'agit d'interdire à un militant syndical la

possibilité d'avoir des responsabilités à la direction d'un parti. Il

est clair que ce sont les communistes qui sont visés. Pierre SEMARD

fustige ce qu'il appelle fort justement « une sanction insupportable ».

Néanmoins, Benoit FRACHON, Julien RACAMOND, la C.G.T.U. soucieux

d'enlever tout prétexte aux adversaires de l'unité s'inclinent, tout en

considérant que cette décision porte atteinte au droit de libre opinion

des syndiqués, des militants syndicaux. Le 3 mars 1936, ils demanderont

à être relevés de leurs responsabilités au sein du Bureau Politique et

du Comité Central du Parti Communiste. Malgré les efforts virulents des

plus anticommunistes voulant élargir cette décision à tous les niveaux

de l'organisation syndicale, elle ne s'appliquera que pour les dirigeants

confédéraux. |

|

·

Le

dernier point en discussion concerne, d'une part le Programme du

Rassemblement Populaire, et d'autre part le Plan de la C.G.T . En septembre 1934, le C.C.N. de la C.G.T. adopte un « Plan

de Rénovation Economique » comportant trois grands volets: l'Etat

dirigeant ou contrôlant la production et le crédit, la coexistence d'un

secteur privé et d'un secteur nationalisé, la rénovation de l'Etat après

le constat de faillite de la démocratie parlementaire. Par démagogie, certains ne voulaient voir dans le programme

du Front Populaire qu'un pro- gramme électoral qui ne concernait pas le

syndicalisme. A ceux-Ià, Julien RACAMOND répliquait : « Ne laissez pas,

chers camarades, je vous en prie, aux partis politiques la propriété du

Programme du Rassemblement Populaire pour qu'il ne soit qu'une plate-forme

électorale (...), toutes ces revendications syndicales qui sont la raison

d'être, au moins initiale, de notre mouvement organisé ». |

|

|

Dans la motion adoptée à l'unanimité, l'adhésion est donnée

aux deux textes: au Programme du Rassemblement Populaire et au plan établi

par la C.G. T ., en rappelant toutefois « l'opposition absolue qui existe

entre les intérêts des salariés, que le syndicalisme a pour mission de

défendre, et les intérêts du capitalisme qu'il combat ». Des statuts sont adoptés, dont le Préambule insiste sur le

caractère large et démocratique de la C.G. T .en même temps qu'il détermine

son attitude à l'égard de tous groupements extérieurs et des

Gouvernements. La Commission Administrative élue par le C.C.N. comprend 33

ex- C.G.T. et 10 ex- C.G.T.U. ; le Bureau Confédéral: 6 ex-C.G.T. (L.

JOUHAUX, R. BELIN, R. BOTHE- REAU, G. BUISSON, R. BOUYER, F. DUPONT) et 2

ex-C.G.T.U. (B. FRACHON et J. RACAMOND) L. JOUHAUX est élu secrétaire général.

Après quinze années difficiles une page est tournée. Pour

autant le Congrès d'Unité ne clôt pas le débat fondamental entre le réformisme

et le syndicalisme de lutte de classe. 'II est davantage un compromis

entre ces deux conceptions porté par un puissant mouvement qui a balayé

les obstacles sur le chemin de la réunification, comme le reconnaîtra

plus tard, R. BOTHEREAU. Quant à ceux qui ont tout fait, par anticommunisme, pour empêcher

l'unité de se réaliser, ils ne désemparent pas. En octobre 1936, ils

fondent un hebdomadaire « Syndicats » qui sera la base d'une fraction et

le ferment de la division dans la C.G. T . |

|

LA VICTOIRE

Cette même année, au mois d'avril/mai, ont lieu des élections

législatives. Le Front Populaire remporte un grand succès: 376 députés

élus sur 610. Une des causes de cette victoire, ce sont les luttes antérieures.

Le 1er Mai se situant entre les deux tours est marqué par une puissante

grève dans les principaux secteurs d'activité dans tout le pays. Depuis

des mois, les luttes n'ont pas cessé mais, rapidement, dès le début de

1936, elles s'amplifient et culminent en mai-juin avec occupation des

lieux de travail. |

|

Cette vague de grèves présente un certain nombre de caractéristiques

importantes : Premièrement, c'est d'abord leur rapide extension. En un

mois, elles gagnent l'ensemble des industries, une partie importante des

commerces et des services. L'économie du pays est paralysée. Seul le

secteur public (cheminots, postiers, services publics, enseignement) est

pas ou peu touché par la grève et ce en accord avec la C.G. T. du fait

de la victoire du Front Populaire aux élections qui viennent d'avoir

lieu. Deuxièmement, elles s'accompagnent d'une occupation quasi-généralisée

des lieux de travail. Ce n'est pas une innovation totale. Cette méthode a

déjà été utilisée antérieurement en France et dans d'autres pays, en

Italie, Pologne, Roumanie, Angleterre et Russie. Elle est d'autant moins étrangère aux militants de la C.G.T.U. qu'elle a fait l'objet au sein de l'Internationale Syndicale Rouge (I.S.R.) et même de la Ille Internationale d'une analyse précise. Comme le fait remarquer Benoit FRACHON, l'expérience des années passées, l'attitude de la police agissant « comme une véritable institution de briseurs de grève » ont amené les travailleurs « à rester sur les lieux de travail, à s'y informer, à y délibérer et à lutter pour imposer ces droits nouveaux qu'ils étaient en train de conquérir » et que l'on peut résumer par: « décider là où nous sommes exploités ». Troisièmement, ce mouvement impétueux jouit au départ d'une sympathie considérable. Il est appuyé par toute l'opinion. La solidarité est générale. Les petits commerçants, la paysannerie laborieuse envoient des vivres. Des fonds sont collectés. |

|

|

|

|

Les distractions sont organisées: la danse, la chanson, des

concerts sont au programme. Les Comités de grève sont des organisateurs de

premier ordre. Les travailleurs protègent leur outil de travail,

l'entretiennent, le bichonnent. Un tel mouvement ne pouvait connaître que le succès. Devant

sa puissance, les patrons sollicitent une réunion, que convoque le

Gouvernement. Pour la première fois dans l'Histoire du mouvement ouvrier

français, la C.G.T. est reconnue par le patronat. Le 7 juin 1936, à 15

heures, commencent les discussions, qui se termineront le 8 à une heure

du matin, après une interruption de séance de 18 heures 15 à 23 heures

afin de permettre à Léon BLUM, qui présidait les négociations, de

participer avec Maurice THOREZ à un meeting d'unité au Vélo- drome

d'Hiver, trop petit pour accueillir les 60000 participants dont une grande

partie avait envahi les rues avoisinantes. Les « Accords Matignon » sont

signés. Des salaires sont doublés et parfois triplés pour les plus

mal payés. L'augmentation est en moyenne de 12 %. Les délégués

ouvriers sont institués: le syndicat entre dans l'entreprise. Dans la

foulée, l'Assemblée Nationale nouvellement élue, vote en quelques jours

la loi sur les 40 heures sans diminution de salaire, celle sur les congés

payés de deux semaines et celle sur les conventions collectives. Quelle

moisson ! II faut encore ajouter à ces conquêtes sociales sans précédent

d'autres mesures en faveur des classes moyennes comme la création de

l'Office national interprofessionnel du blé, la réorganisation du marché

du vin, l'aide aux coopératives agricoles, mesures qui permettront une

revalorisation substantielle des revenus agricoles. |

|

Cette victoire crée les conditions d'un essor culturel répondant

à un profond besoin social. Le nouveau Gouvernement décide la

prolongation d'un an de la scolarité obligatoire et la création d'un

sous-secrétariat d'état des loisirs et des sports favorisant la pratique

de la vie en plein air; l'explosion d'optimisme qui accompagne ces

transformations stimule la production littéraire et cinématographique. Pour ce qui la concerne, la C.G. T .participe à cette éclosion

en accordant son aide à la représentation par le Théâtre du Peuple du

« 14 juillet » de Romain ROLLAND et surtout en organisant le financement

public de la réalisation du célèbre film de Jean RENOIR, « La

Marseillaise » . Pendant le mouvement de mai/juin les adhésions affluent à la C.G. T .qui compte déjà, à la fin juin, plus de 2 millions d'adhérents et en comptera près de 5 millions en 1937. |

|

|

Mais nous sommes toujours en régime capitaliste et, en conséquence,

aucun succès n'est définitif : « les patrons restent les patrons, et

des patrons de combat » rappelle B. FRACHON le 16 juin 1936. Cette juste

appréciation se vérifie peu de temps après. Le 4 août 1936, la Confédération

Générale de la Production Française devient la Confédération Générale

du Patronat Français. Il ne

s'agit pas seulement d'un changement de titre mais bien d'une nouvelle

orientation. L'organisation est ouverte aux entreprises moyennes. Tous les signataires des Accords Matignon, sauf un, sont

écartés. Crise interne ? Aveu de contradictions au sein du patronat ?

Rivalité de personnes ? Désir non avoué mais fort compréhensible de se

libérer des Accords Matignon en mettant les personnalités qui les ont

signés en réserve du patronat ? Il est probable que tous ces facteurs ont

dû jouer mais, ce qui est significatif, c'est le choix de celui qui est porté à la tête. Il s'agit de Claude GIGNOUX

anti-communiste distingué: « Patrons, soyez patrons ». Pour lui, le métier

de patron est un « métier de chef ». En somme, un Fürher. Le

patronat veut sa revanche: « Mieux vaut HITLER que le Front Populaire

».

Dans ce but I il a déjà constitué et constituera encore des

organisations qui ne cachent pas leur admiration pour les régimes

fascistes et qui agiront pour leur mise en place en France. La

capitulation du patronat, plus généralement d'une forte fraction de la

bourgeoisie devant l'hitlérisme prépare, on ne peut plus consciemment,

la défaite de 1940 et l'occupation nazie. |

|

|

Le patronat veut sa revanche: « Mieux vaut HITLER que le Front Populaire » |