Depuis

ma première sortie en janvier 2009 dans les barthes de Villefranque,

j'ai effectué une dizaine de randonnées ou voyages naturalistes

en groupe guidé par

Dimitri

Marguerat.

Ornithologue,

celui-ci se passionne pour tout ce qui compose la nature sauvage

au sujet de laquelle il a beaucoup lu, citant ses auteurs préférés à

chaque

fois

que l'occasion se présente. Parmi eux reviennent fréquemment

les noms de

Stéphan Carbonnaux

et de Robert Hainard, le premier ayant rédigé la biographie

du second. Ce

n'est

donc

pas un

hasard

si

je participe aujourd'hui à cette randonnée d'un

caractère

un peu

particulier,

à la fois

littéraire,

naturaliste et historique, pour laquelle je me suis rendue tout spécialement

à Lescun en vallée d'Aspe dans les Pyrénées. Au préalable,

j'avais commandé le livre

de Stéphan, "Robert

Hainard, Chasseur au crayon", et

j'en ai déjà lu le premier tiers d'un jet, comme un roman,

lorsque j'arrive sur le lieu de rendez-vous. A mon retour à la

maison, je m'empresse de m'y replonger jusqu'à la fin et depuis,

je

ne cesse d'y penser tant il m'a marquée. -

Photo : Gypaète barbu.

-

Depuis

ma première sortie en janvier 2009 dans les barthes de Villefranque,

j'ai effectué une dizaine de randonnées ou voyages naturalistes

en groupe guidé par

Dimitri

Marguerat.

Ornithologue,

celui-ci se passionne pour tout ce qui compose la nature sauvage

au sujet de laquelle il a beaucoup lu, citant ses auteurs préférés à

chaque

fois

que l'occasion se présente. Parmi eux reviennent fréquemment

les noms de

Stéphan Carbonnaux

et de Robert Hainard, le premier ayant rédigé la biographie

du second. Ce

n'est

donc

pas un

hasard

si

je participe aujourd'hui à cette randonnée d'un

caractère

un peu

particulier,

à la fois

littéraire,

naturaliste et historique, pour laquelle je me suis rendue tout spécialement

à Lescun en vallée d'Aspe dans les Pyrénées. Au préalable,

j'avais commandé le livre

de Stéphan, "Robert

Hainard, Chasseur au crayon", et

j'en ai déjà lu le premier tiers d'un jet, comme un roman,

lorsque j'arrive sur le lieu de rendez-vous. A mon retour à la

maison, je m'empresse de m'y replonger jusqu'à la fin et depuis,

je

ne cesse d'y penser tant il m'a marquée. -

Photo : Gypaète barbu.

-

Le

Genevois Robert

Hainard (1906-1999) est en effet un personnage

hors du commun. Voici quelques phrases extraites du site de Stéphan

pour en donner une petite idée. "Sculpteur, graveur sur bois, naturaliste

et philosophe,

il a eu une vie foisonnante

et

exceptionnelle

aux côtés

de sa femme Germaine Hainard-Roten, peintre reconnue. Visionnaire,

il a été le premier à prôner, au-delà de

toute idéologie,

une société sans croissance économique et à plaider

pour une réconciliation de l’homme avec la nature. De

tous les élèves des écoles d'art, Robert

Hainard est le seul à mener pareille double vie : dessiner,

peindre, sculpter et simultanément rechercher l’animal

dans la nature, jusqu’à rappeler de plus en plus un chasseur

des âges farouches, aussi habile à la sagaie qu’avec

un crayon de sanguine ou un fusain. Quelle parenté saisissante

entre un ours dessiné de profil à l’ocre rouge

dans la grotte ardéchoise du Pont-d’Arc, découverte

artistique majeure de la fin du siècle, et les premiers croquis

d’ours de Robert Hainard en Bulgarie ! Par-delà une trentaine

de millénaires, un chasseur aurignacien tend la main au chasseur

moderne et signifie que rien n’est rompu." -

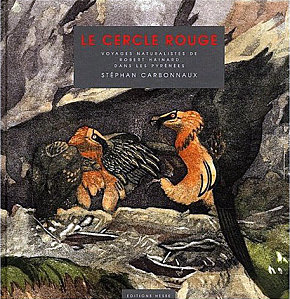

Photo : Couverture du livre de Stéphan Carbonnaux, Le Cercle

rouge. -

Le

Genevois Robert

Hainard (1906-1999) est en effet un personnage

hors du commun. Voici quelques phrases extraites du site de Stéphan

pour en donner une petite idée. "Sculpteur, graveur sur bois, naturaliste

et philosophe,

il a eu une vie foisonnante

et

exceptionnelle

aux côtés

de sa femme Germaine Hainard-Roten, peintre reconnue. Visionnaire,

il a été le premier à prôner, au-delà de

toute idéologie,

une société sans croissance économique et à plaider

pour une réconciliation de l’homme avec la nature. De

tous les élèves des écoles d'art, Robert

Hainard est le seul à mener pareille double vie : dessiner,

peindre, sculpter et simultanément rechercher l’animal

dans la nature, jusqu’à rappeler de plus en plus un chasseur

des âges farouches, aussi habile à la sagaie qu’avec

un crayon de sanguine ou un fusain. Quelle parenté saisissante

entre un ours dessiné de profil à l’ocre rouge

dans la grotte ardéchoise du Pont-d’Arc, découverte

artistique majeure de la fin du siècle, et les premiers croquis

d’ours de Robert Hainard en Bulgarie ! Par-delà une trentaine

de millénaires, un chasseur aurignacien tend la main au chasseur

moderne et signifie que rien n’est rompu." -

Photo : Couverture du livre de Stéphan Carbonnaux, Le Cercle

rouge. -

Stéphan

Carbonnaux nous attend devant l'hôtel

Le Pic d'Anie qui hébergea

Robert Hainard lorsqu'il séjourna dans le cirque de

Lescun avec son ami Jacques Burnier pour tenter de voir le gypaète

barbu,

un rapace qui vivait

autrefois dans presque toutes les montagnes du sud de l'Europe et dans

les Alpes mais en avait été éradiqué. En effet,

comme de nombreuses fables

et légendes le

présentaient sous la forme d'une bête

féroce n'hésitant pas à enlever les enfants, la promesse

de primes de capture et de destruction avait conduit à la

persécution

de ces oiseaux. Ils étaient victimes d'appâts

empoisonnés, de tirs à la demande de collections zoologiques

et, dans certaines régions, de la disparition de ressources alimentaires.

Pourtant, son surnom de "casseur d'os" indique bien son régime

alimentaire : c'est un vautour qui se nourrit de charogne et passe après

tous les "consommateurs", car il a une prédilection pour

les os dont il laisse tomber les plus gros (de préférence

les os longs)

d'une hauteur de 50 à 100 mètres sur les flancs de falaise

ou sur les pierriers pour en manger les débris

et les ligaments. Avant de se lancer dans la biographie, Stéphan

a d'abord écrit un petit livre centré sur

cette quête

du rapace à partir des années

1950,

"Le

Cercle rouge, Voyages naturalistes de Robert Hainard dans les Pyrénées".

- Pour information, le gypaète a un oeil jaune entouré

d'un cercle rouge formé d'un

fin réseau de

vaisseaux sanguins superficiels apparents

sous la peau très fine, alors que notre oeil

les cache sur la

face intérieure de nos paupières. -

Photo

:

Stéphan

Carbonnaux explique la vie et la pensée de Robert Hainard.

-

Entre

1949 et 1964, Robert Hainard, qui est suisse,

va ainsi faire huit voyages sur les traces du grand rapace casseur d’os,

de Benasque au Néouvielle, de l’Ossau aux Especières,

tout en guettant l’isard, le vautour fauve, le pic à dos

blanc ou le merle de roche. Le

18 avril 1956, il quitte l'hôtel du Pic d'Anie skis sur le

dos et part en exploration dan

le cirque de Lescun alors dépourvu des routes qui le sillonnent maintenant

de toutes parts. Il est avec son ami Jacques Burnier, médecin de profession,

qui, depuis

l'âge de dix ans, prend des notes qui sont de véritables

récits. Il relate

ainsi la présence de traces et de crottes d'ours à l'endroit

même où nous

passons à notre tour, quelque 50 ans plus tard. Il rencontre une poule

de grand tétras, un renard,

un pic

à dos blanc, endémique des

Pyrénées. Cet oiseau vivait primitivement en plaine, mais dans

de

vieilles

forêts qui ont disparu et le pic avec elles : il n'a pu survivre que

dans des lieux moins exploités par l'homme. Quant

au grand tétras,

il est malheureusement absent aujourd'hui des Pyrénées en raison

de la modification de son habitat, de la chasse illégale et des dérangements

pendant la période de reproduction dus à la création des

pistes de ski et aux travaux forestiers. -

Photo : Pavot jaune

(Méconopsis). - Trace dans la boue du sentier : Si on place une baguette à la

base des deux griffes de devant et qu'elle ne coupe pas les pelotes, cela laisse

supposer qu'il s'agit

de traces de renard plutôt que de chien. -

Ce

ne sera qu'à

son huitième voyage, en juin 1964, qu'il aura

la

chance,

exceptionnelle,

d'observer

le gypaète

sur son

aire depuis une distance de 20 mètres seulement, grâce à Yves

Boudoint et Michel Terrasse qui ont repéré au

printemps le déplacement

de l'oiseau en cet endroit de la vallée d'Ossau et ont

construit une cache à flanc de falaise à cet effet.

Le "grand-père" réussira à l'atteindre

sans même se servir de la corde

prévue pour l'assurer. Rédacteurs

de la préface du livre de Stéphan, Jean-François

et Michel Terrasse évoquent

la mémoire

immédiate,

la presque collusion, qui porte et guide le trait de Robert Hainard quelques

secondes après qu’il ait observé une scène.

"C’est

la mouvance brute, la fulgurance de la fuite d’un

isard débusqué, l’ellipse silencieuse d’un

vautour en plein ciel.

" Une

photo du Cercle rouge le montre, bâton

en main, jumelles pendant sur la poitrine, auréolé des

cheveux blancs d’un alerte septuagénaire (en 1981, lors

d'un neuvième séjour pyrénéen), en compagnie

de l’un

des frères

Terrasse. Petit

détail, Robert Hainard a dû subir la pose d'une prothèse à la

hanche droite en mars 1978...

- Photos : La Latrée clandestine, sans chlorophylle, parasite grâce à des suçoirs les racines de nombreux arbres ou arbustes : aulnes, peupliers, saules... Elle est aussi carnivore : elle développe des tiges souterraines ramifiées portant des bractées écailleuses dont le centre présente une cavité débouchant à l'extérieur par une fente et garnie de glandes. Les insectes de la microfaune du sol y sont piégés et constituent pour la plante une source de matières premières pour la fabrication de ses protéines. Le fruit produit après la floraison est une capsule aplatie qui, à maturité, projette les graines à une distance impressionnante. - Couleuvre à collier à l'âge d'un an : elle goûte l'air en tirant la langue. -

Au

hasard de ses marches et de ses affûts, Robert Hainard a pu voir "son

seul ours pyrénéen" 30 secondes à 300 mètres,

trop peu de temps et trop loin pour pouvoir le dessiner. Devant l'emprise

croissante de l'homme sur la nature en Europe de l'Ouest, l'artiste,

qui s'est donné pour objectif de dessiner tous les grands animaux

sauvages européens encore vivants, est obligé d'aller

observer l'ours dans les forêts préservées de Croatie et de Slovénie,

ainsi qu'en Bulgarie.

Il demande sa réimplantation dans le Vercors,

mais elle est combattue par Jean Dorst, directeur du Museum d'histoire

naturelle

de Paris, qui ne connaît rien au comportement du fauve et craint

pour la sécurité des populations humaines.

Nos accompagnateurs commentent qu'il y a 20 ans, il en restait encore trois à Lescun. Il y a un an, la présence d'un ours à Saint Engrâce a été attestée par l'ONCFS : il a éventré une brebis et, le 10 juin, des gens l'ont vu passer, ainsi que les 20 et 25 juin. Stéphan est incollable sur la situation de l'ours dans nos montagnes. Au sein de la SEPANSO, il s'est engagé dans la défense de la vallée d’Aspe et de ses animaux sauvages contre la construction du tunnel du Somport, les destructions occasionnées par les carrières, les barrages et les aménagements divers. Il a collaboré à l'ouvrage "Plainte contre la France, pour défaut de protection de l'ours dans les Pyrénées" et écrit "Le Cantique de l'ours, Petit plaidoyer pour le frère sauvage de l'homme".

-

Photos : Fleur de Raiponce, dont le nom me rappelle à chaque

fois le conte des

frères Grimm qui évoquait le sort d'une

princesse ainsi dénommée (Rapunzel en allemand). Lorsque

j'étais jeune, j'avais été frappée que

la sorcière puisse escalader

la tour où elle l'avait enfermée, simplement en s'agrippant

aux tresses que la jeune fille faisait pendre de sa fenêtre

haut perchée.

A la relecture, je remarque que les conteurs illustrent

de façon

originale les envies irrépressibles qui s'emparent des femmes

enceintes (celle d'une salade de raiponces en l'occurence), et le

manque cruel

qui étreint les femmes qui ne peuvent avoir d'enfant, au point

de souhaiter

prendre celui des autres (ici, celle dénommée "la

sorcière"). - Dimitri et Stéphan repèrent

au son les oiseaux et cherchent à les attirer près

de nous avec leurs appeaux. -

La controverse entre l'occupation humaine

de la montagne et la préservation des animaux sauvages se focalise également

sur le sort des vautours.

Leur situation en France est devenue très difficile au cours du XXe siècle avec la disparition de la quasi-totalité des populations de Vautour fauve, Gypaète barbu et Vautour percnoptère. Le Vautour moine, quant à lui était en forte régression dans toute l’Europe et avait disparu de France depuis le XIXe siècle. L’origine de ces régressions est multiple et liée à des persécutions, empoisonnement et tirs, mais aussi aux changements importants qu’a subis l’agriculture et en particulier le pastoralisme, ainsi qu’à la réglementation vétérinaire qui réduisait drastiquement les disponibilités alimentaires en obligeant à l’équarrissage des bêtes mortes. Afin de rétablir des populations viables de ces espèces emblématiques, plusieurs programmes de réintroduction ont été entrepris. Le premier d’entre eux initié dans les années 1970 s’est déroulé en France et a concerné le Vautour fauve dans les Grands Causses du Massif Central (où les frères Terrasse ont été très impliqués). Il a été suivi en 1992 par la réintroduction du Vautour moine.

Ils

font davantage gagner que perdre de l'argent, le bilan économique

est positif, disent Dimitri et Stéphan. Le problème

des vaches

"attaquées

vivantes" provient de l'introduction de la Blonde d'Aquitaine,

espèce

nouvelle dans les Pyrénées,

qui est laissée seule en estives alors qu'elle est connue

pour avoir des

mises

bas difficiles. Issue de sélections

successives pour produire de la viande de boucherie, les éleveurs

ont privilégié

la prise rapide de poids en négligeant les conséquences

sur la gestation. Le vautour a toujours

mangé le placenta après les vêlages, sans causer

de problèmes

aux troupeaux. Il ne peut absolument pas s'attaquer

à une vache qui est debout, elle est bien trop haute par rapport à lui

lorsqu'il se

tient

à côté et il glisserait s'il était perché sur

son dos, car ses serres sont dépourvues de force de préhension.

S'il a pu "aider à mourir" une vache, c'est qu'elle était

déjà en difficulté, en position couchée.

Le vautour n'a fait qu'aggraver la situation délicate qui

s'était

enclenchée

sans qu'il n'y soit pour rien.

Les

porcheries industrielles navarraises ont trouvé pratique de

se débarrasser

de leurs déchets en les donnant à manger aux vautours.

Résultat,

ces derniers ont été nourris eux aussi de façon "industrielle" par

ricochet, leur démographie a explosé,

et du jour où le scandale de la vache folle est survenu

et que le dépôt

de cadavres et de déchets animaux sur la montagne a été interdit,

les vautours sont devenus affamés. Sur la durée, la population

se régule

automatiquement, ils se reproduisent moins et les effectifs se réduisent

en fonction de la nourriture disponible. Cependant, il y a un certain

temps de latence où les effectifs sont trop importants par rapport

à la nourriture disponible. Ceci dit, les vautours ont beaucoup

profité (y

compris le gypaète)

des pratiques humaines, et notamment de l'élevage. -

Photo : Nid de guêpe poliste déserté. -

Robert

Hainard voit au cours de sa vie disparaître un à un de grands

mammifères

comme l'ours, le loup (encore

présent dans le Leon et dans les Asturies en Espagne), le lynx,

ainsi que les aigles, les vautours et bien d'autres animaux encore. Il

en souffre comme s'il s'agissait d'amputations sur son propre corps.

Stéphan Carbonnaux le décrit fort bien dans son livre.

Depuis sa prime jeunesse, Robert Hainard parcourait toutes les régions

encore sauvages et préservées de

la Suisse,

et il

affectionnait tout particulièrement se rendre au bord du Rhône,

encore un torrent dans

le Jura, où il se baignait et canotait en famille et avec les

amis et dont il dessinait, de concert avec sa femme, les habitants, "le

petit gravelot sur ses oeufs, le martin-pêcheur, les

limicoles pressés en halte migratoire". Il

y guettait surtout l'insaisissable bête aquatique, la loutre. Il

désespère

lorsqu'un barrage hydro-électrique

fait taire en 1951 la cascade de Pissevache qu'il

a gravée au mois de

mars

1947

d'après un croquis vieux de deux ans. Tout ouvrage qui entrave

les cours d'eau, tout comblement de marais, toute disparition de biotope

le navrent

et lui percent le coeur. - Photo : Orchis

blanc investi par des fourmis qui semblent élever une colonie

de pucerons dont elles sucent un jus nutritif et énergétique.

Ceux-ci se nourrissant de sève, nous voyons que la tige ralentit

sa croissance et dépérit avant que la fleur n'ait éclos.-

| SOMMAIRE | Page 1/2 |