Nous ne formons qu'un avec l'univers. C'était une intuition évidente autrefois, et si nous en avons douté quelque temps, les preuves s'accumulent désormais grâce à notre science toute neuve. Gaïa, notre Terre, plus douée encore que l'Hydre de Lerne dont les têtes coupées repoussaient à l'identique, engendre sans cesse de nouvelles formes de vie en dépit des calamités qui l'accablent parfois. Les malheurs qui surgissent par surprise proviennent souvent des profondeurs de la planète, mais certains phénomènes qui reviennent avec une régularité troublante de métronome sont d'une autre nature : ils émanent du ciel. En effet, le sort de la Terre est intimement lié aux aléas du système planétaire au sein duquel elle gravite et à la quantité d'énergie que lui dispense le Soleil, son étoile. - Photo : Zumaia, depuis la casa rural Santa Klara. -

Jean-Louis

et moi avons la chance de servir de "bouche-trou" lors

d'une sortie organisée par

l'association paloise Géolval. Nous avons pour

guide Thierry

Juteau, l'un des premiers découvreurs de la

faune abyssale vivant à l'orifice des fumeurs noirs de la

dorsale du Pacifique à la fin des années 70 et spécialiste

des fonds marins. Il nous emmène

à

Zumaia, un village dont les falaises côtières ont eu l'honneur

d'être

élues en 2010 "Référence mondiale" par

la Commission de Stratigraphie de l'IUGS (International Union of

Geological Sciences)

pour

deux "limites" ou transitions particulières,

devenues ainsi des "stratotypes" marqués

d'un Clou d'or : la limite

Danien (65,5-61,1 Ma - Millions d'années) / Sélandien

(61,1-58,7 Ma) (D/S) et la limite Sélandien / Thanétien

(58,7-55,8 Ma) (S/T). Le Danien est la période qui a suivi

le cataclysme qui engendra (notamment) la disparition des dinosaures

et la fin du Thanétien coïncide avec l'un des plus

forts réchauffements

planétaires, ce qui lui vaut toute l'attention des scientifiques

qui aimeraient bien prévoir ce qui nous attend dans un avenir

plus ou moins proche. La limite la plus ancienne (D/S) est localisée

dans la transition de roches dures et de roches plus tendres, juste

au-dessous de l’ermitage de San Telmo. Elle est liée

à une grande baisse du niveau marin. La plus récente

(S/T), située sur la plage d’Itzurun à Zumaia,

est définie

par l’inversion des pôles magnétiques, un phénomène

très habituel dans l’histoire de notre planète.

Ces deux marques du temps ne sont que deux repères parmi

d'autres puisque les strates basculées pour former ces falaises

ne couvrent pas moins de 50 millions d'années entre 50 et

100 Ma, recouvrant la totalité du Paléocène.

-

Photo : Thierry Juteau montre un des deux Clous d'or de la

plage de Zumaia. -

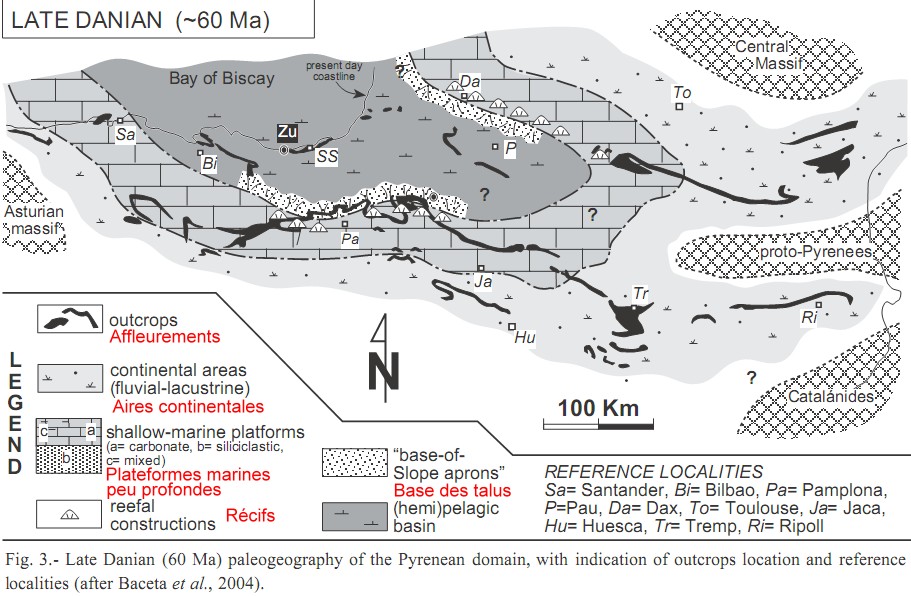

Nous

voyons sur la carte que tout le futur Pays basque (de Santander à l'Ouest à Dax à l'Est,

et jusqu'à

Pampelune au Sud) est alors occupé par un bassin semi-pélagique

d'environ 1000 mètres de profondeur ouvert

sur

l'océan

atlantique au Nord. Les contours

de cette baie sont composés de récifs coralliens

qui protègent

une lagune peu profonde en arc de cercle, bordée de zones émergées

"fluviales-lacustres" et, plus à l'intérieur

des terres, de massifs montagneux.

Il fait plutôt

chaud et sur le fond marin de cette immense

baie, trois sortes de sédiments

se déposent

pendant les millions d'années qui précèdent le

soulèvement

de la région

qui accompagnera celui des Pyrénées. Tout d'abord, l'érosion

continentale, dont l'intensité dépend des conditions climatiques

et des précipitations,

entraîne vers le large de fines particules qui descendent lentement

saupoudrer le fond marin :

à la

fin du Thanétien à 55

Ma, la strate de plusieurs mètres d'épaisseur n'est composée que de

roches rougeâtres, de l'argile sans plancton, en raison

du très fort réchauffement climatique qui perturba l'existence

du vivant. En second lieu, des soubresauts déstabilisent

parfois les talus continentaux dont des pans entiers se détachent

en avalanches sous-marines ponctuelles appelées turbidites

: leur fréquence est liée à la plus ou moins grande

pression exercée

lors de l'affrontement des blocs européen et ibérique.

Au Danien, par exemple, il n'y en a aucune, alors que l'Eocène,

qui succède au Thanétien après le Paléocène, en subit de plus en plus

au cours du temps. -

Photo : Falaise à Zumaia -

à la

fin du Thanétien à 55

Ma, la strate de plusieurs mètres d'épaisseur n'est composée que de

roches rougeâtres, de l'argile sans plancton, en raison

du très fort réchauffement climatique qui perturba l'existence

du vivant. En second lieu, des soubresauts déstabilisent

parfois les talus continentaux dont des pans entiers se détachent

en avalanches sous-marines ponctuelles appelées turbidites

: leur fréquence est liée à la plus ou moins grande

pression exercée

lors de l'affrontement des blocs européen et ibérique.

Au Danien, par exemple, il n'y en a aucune, alors que l'Eocène,

qui succède au Thanétien après le Paléocène, en subit de plus en plus

au cours du temps. -

Photo : Falaise à Zumaia -

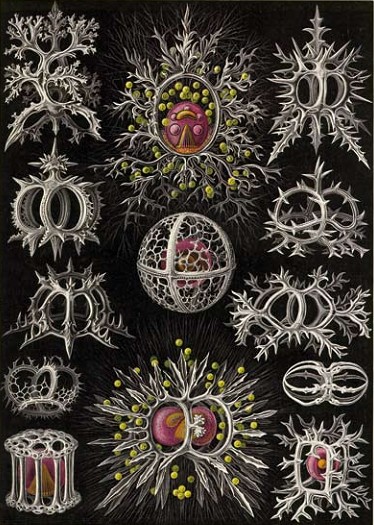

Enfin, cette enclave marine abritée héberge une vie foisonnante, composée d'espèces de toutes tailles, mais surtout, du point de vue géologique, de plancton, cet ensemble d'organismes minuscules mais innombrables, qui contiennent en leur sein un test calcaire ou siliceux. Lorsque ces êtres meurent, une infime fraction échappe aux "consommateurs" et un pourcentage encore moindre de leur test (squelette) ne se dissout pas pendant la chute dans la colonne d'eau de 1000 mètres. Parvenus sur le fond, ces composés minéraux organiques s'accumulent durant des millions d'années et se transforment lentement en roches. - Schéma : Radiolaires (à test siliceux). -

Sachant

cela, les géologues s'étonnent, en contemplant

les affleurements de strates

basculées à la

verticale par l'orogenèse

pyrénéenne pour former ces falaises vertigineuses, car

ils présentent

une magnifique alternance de roches dures et tendres,

le

Flysch.

Mieux que cela, il est possible de déceler, sous la chapelle San

Telmo, une succession rythmée

de quatre couples dur/tendre suivis de deux grosses strates dures dont

la couche tendre intercalaire est si fine qu'elle en devient presque

imperceptible. Quelle baguette mystérieuse a mis de l'ordre dans

cette combinaison de phénomènes qui aurait dû donner

un ensemble rocheux à l'aspect

bien plus confus ? - Photo : Thierry Juteau

au pied des strates basculées à la verticale sur la plage

d'Itzurun à Zumaia. -

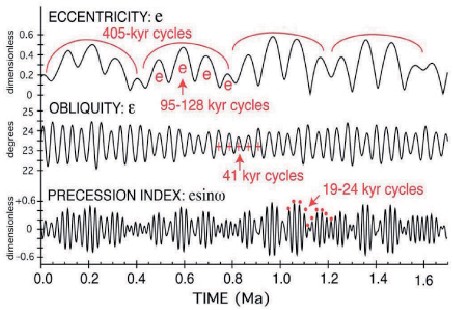

L'idée

qui est venue au Serbe Milutin

Milankovic au début du XXe siècle, dix

ans après ses études à Vienne, c'est qu'il existerait

une corrélation

entre les mouvements astronomiques et les variations climatiques terrestres.

Il mit en évidence l'existence de cycles (notamment

glaciaires) pour

les derniers millions d'années (Se reporter

au site en lien pour consulter les schémas).

Publiés

durant la période troublée de la seconde guerre mondiale, ses

travaux ne rencontreront l'assentiment

de la communauté scientifique que trente ans plus tard, dans les années

70, à l'examen

des sédiments marins extraits dans les fonds océaniques profonds.

En effet, un indicateur couramment utilisé pour

l'estimation du volume global des glaces continentales est le rapport isotopique

entre l'oxygène 18 et l'oxygène 16 contenu dans

les squelettes carbonatés des foraminifères benthiques : la variation

de celui-ci viendra confirmer cette théorie des cycles de Milankovic. Ensuite,

l'amélioration

de la détermination

des mouvements à long terme de la Terre et de la résolution des

enregistrements climatiques permettra d'affiner continûment ce lien. Ainsi,

depuis 2005, l'Échelle de Temps Géologique des 25 derniers millions

d'années (le Néogène) est officiellement basée

sur ces calculs affinés des variations à long terme de l'orbite

et de la rotation terrestre. - Photo : Falaise près

du Clou d'or de la limite S/T. -

De quoi s'agit-il ? Si la Terre était le seul satellite du Soleil, son orbite (c'est à dire la trajectoire de sa course annuelle autour du Soleil) resterait stable. Mais la présence de la Lune et des autres planètes engendre des perturbations de trois ordres qui, sur le Néogène, se combinent selon des rythmes désormais bien connus. - Photo : Annie, la présidente de Géolval, pèse l'importance des variations du niveau marin sur la physionomie des strates. -

La

première variation de l'orbite terrestre est celle de son excentricité,

c'est à dire

le degré d'aplatissement

de l'ellipse parcourue par la Terre en un an autour du Soleil, par

rapport à un

cercle. Cette excentricité est actuellement très

faible, de l'ordre de 0,017 et les perturbations engendrées

par la présence des autres planètes du système

solaire entraînent

des variations lentes de celle-ci entre 0 (cercle) et 0,06 (ellipse

légèrement aplatie), selon

une périodicité

d'environ 100 000 et 400 000 ans. Comme l'a démontré le

mathématicien, astronome et physicien français Pierre-Simon de Laplace

en 1772, le grand axe de l'ellipse ne change pas, c'est l'ellipse qui

se déplace,

de fortes excentricités

engendrant conjointement une diminution de la distance la plus faible entre

la Terre et le Soleil (périhélie) et une augmentation de

la distance maximale entre les deux astres (aphélie). -

Graphique : Cycles de Milankovitch. -

La

première variation de l'orbite terrestre est celle de son excentricité,

c'est à dire

le degré d'aplatissement

de l'ellipse parcourue par la Terre en un an autour du Soleil, par

rapport à un

cercle. Cette excentricité est actuellement très

faible, de l'ordre de 0,017 et les perturbations engendrées

par la présence des autres planètes du système

solaire entraînent

des variations lentes de celle-ci entre 0 (cercle) et 0,06 (ellipse

légèrement aplatie), selon

une périodicité

d'environ 100 000 et 400 000 ans. Comme l'a démontré le

mathématicien, astronome et physicien français Pierre-Simon de Laplace

en 1772, le grand axe de l'ellipse ne change pas, c'est l'ellipse qui

se déplace,

de fortes excentricités

engendrant conjointement une diminution de la distance la plus faible entre

la Terre et le Soleil (périhélie) et une augmentation de

la distance maximale entre les deux astres (aphélie). -

Graphique : Cycles de Milankovitch. -

La

deuxième variation de l'orbite terrestre concerne son obliquité. À cause

des perturbations planétaires, l'inclinaison du plan orbital de

la Terre évolue et oscille, ce qui fait varier l'angle entre l'axe

de rotation de la Terre et la perpendiculaire à son plan orbital

moyen (ou plan de l'écliptique). En outre, la Terre n'étant

pas sphérique

mais légèrement aplatie sur les pôles, les forces gravitationnelles

exercées par le Soleil et la Lune tendent à faire tourner et

précesser l'axe de rotation de la Terre (comme une toupie !) autour

de cette perpendiculaire à l'écliptique. Le cône décrit

alors par l'axe de rotation fait un tour en environ 26 000 ans. La combinaison

de ces deux effets engendre, au premier ordre, une oscillation de l'obliquité terrestre

qui reste actuellement très limitée, environ 1,3° autour

d'une valeur moyenne proche de 23,5°. La période principale de ces

oscillations est d'environ 41 000 ans. - Photo : Fossiles

et traces de terriers d'organismes marins dans les roches. -

L'obliquité est à l'origine

du phénomène des saisons car elle module la quantité d'ensoleillement

reçue

aux différentes latitudes au cours de l'année. Si l'obliquité était

nulle (si l'axe de rotation de la Terre sur elle-même était

perpendiculaire au plan orbital), il n'y aurait plus de saisons à la

surface de la Terre. Le climat des hautes latitudes est très sensible

aux variations d'obliquité, à l'inverse des régions équatoriales.

L'insolation

annuelle moyenne en un point de latitude donnée ne dépend

quasiment que de l'obliquité. Pour une obliquité donnée,

l'insolation diminue avec la latitude (il fait plus froid aux pôles

!) mais, pour un point de latitude donné, l'écart d'insolation

entre l'été et

l'hiver augmente lorsque l'obliquité s'accroît. -

Photo : La Lune à son premier quartier cet après-midi à Zumaia.

-

L'effet de "précession''

(toupie) de l'axe de rotation de la Terre entraîne un décalage

régulier

de la position des solstices et des équinoxes. - Au solstice d'été,

les rayons solaires sont perpendiculaires à la Terre au niveau du

Tropique du Cancer, dans l'hémisphère Nord, au solstice d'hiver,

ils sont perpendiculaires au tropique du Capricorne, dans l'hémisphère

Sud, aux équinoxes de printemps

et d'automne,

les rayons solaires sont perpendiculaires à l'Equateur terrestre -. Si

on y ajoute le fait que l'orbite elliptique terrestre "tourne" aussi

progressivement autour du Soleil, la position de la Terre sur l'ellipse à un

moment précis de l'année, à l'équinoxe

de printemps par exemple, évolue dans le temps. Ce phénomène

s'effectue avec des périodes proches de 19 000 et 23 000 ans. Plus

concrètement, actuellement le solstice d'été a lieu à proximité de

l'aphélie (le point de l'ellipse le plus éloigné du Soleil),

ce qui permet de tempérer les étés dans

l'hémisphère Nord, et de créer, à l'inverse,

des hivers moins rigoureux, puisque, six mois plus tard, la Terre se trouve

au périhélie, au plus proche du Soleil. L'hémisphère

Sud est dans la situation opposée.

Il y a environ 11 500 ans, la situation était inversée, plaçant

le solstice d'été au périhélie de l'orbite et

engendrant ainsi des étés très chauds et des hivers

très froids dans l’hémisphère Nord. Toutefois, en

terme d'insolation, il faut tenir compte aussi des variations de l'excentricité qui

modulent la distance Terre-Soleil. - Photo : Alternance

de roches dures et tendres. -

| SOMMAIRE | Page 1/3 |