Les

scientifiques postulent donc que les

variations périodiques d'insolation

de notre golfe "basque" dues à tous ces effets astronomiques

combinés influent sur la vie marine. C'est ce que l'on appelle

le "forçage orbital". Lorsque l'énergie

dispensée par

le

Soleil

s'accroît, la production biologique augmente corrélativement,

et les tests de plancton, coquilles et squelettes s'accumulent en plus

grand nombre, pour former à terme des roches à dominante

calcaire, dures. On découvre en effet dans les strates de Zumaia

une grande variété de

fossiles de pleine mer, y compris des foraminifères planctoniques

et des nanofossiles calcaires (que nous n'avons bien sûr pas pu observer,

en raison de leur taille minuscule). Inversement, si l'énergie

reçue

se réduit,

la proportion de particules issues de l'érosion

continentale augmentera corrélativement, et il se formera des

couches de marnes ou d'argile plus tendres. Jaume

Dinarès-Turell, de l'Institut

National de Géophysique italien, a contribué à mettre

en évidence l'expression

de ces cycles climatiques et astronomiques à Zumaia. Il explique

que chaque

couple de strates composé d'une alternance

roche dure/roche tendre (calcaire/marne) correspond à une séquence

de 21 000 ans, notamment dans la portion remontant au Danien, non perturbée

par des turbidites. Celle-ci correspondrait au phénomène

de précession

des équinoxes. Un cycle plus long de 100 000 ans semble aussi

perceptible (5 alternances de

21 000 ans) en raison de la combinaison avec le paramètre de la

variation d'excentricité de l'orbite. -

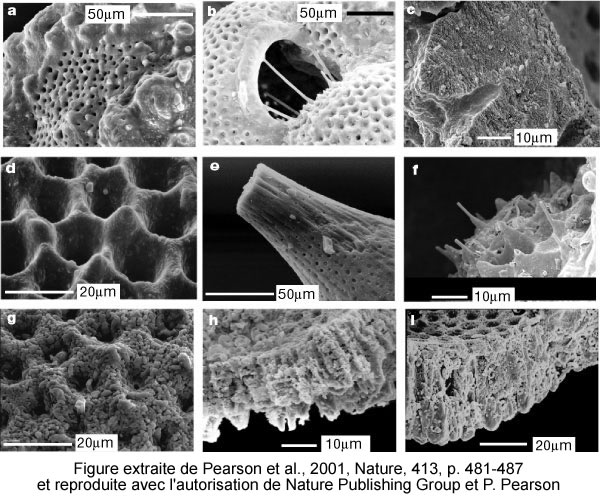

Photo : Un rythme décelable à la lecture des strates. - Photo (ci-dessous)

: Images de foraminifères planctoniques

obtenues au microscope électronique à balayage. -

Remonter le temps et comprendre la succession des événements géologiques, climatiques et biologiques n'est pas chose aisée. Les scientifiques ne disposent que de très peu d'éléments et font preuve d'une grande imagination pour découvrir de nouveaux critères qui soient parlants. Cette problématique est abordée dans un film documentaire "Flysch, haitzen hitza" (Flysch, le murmure des roches) tourné à Zumaia en 2008, avec la contribution de Thierry Juteau parmi de nombreux scientifiques, experts en géologie, astronomie, biologie, climatologie, anthropologie et économie. Son objectif est de partager avec le public les résultats des recherches en montrant l'importance de connaître le passé pour prévoir l'avenir et nous adapter - autant que possible - aux changements. - Photo ci-dessous : Falaises à Zumaia. -

Les 60 millions d'années qui s'étendent devant nous sur ces quelques kilomètres que nous parcourons en bateau en longeant la côte depuis le petit port de Zumaia en direction de Deba et Mutriku offrent bien des sujets de réflexion. Le niveau de la mer, par exemple, a varié souvent de façon très sensible dans le passé. Je savais déjà que les alignements mégalithiques bretons se prolongent dans l'océan, indices d'un trait de côte plus lointain - et d'un niveau marin plus bas - à l'époque de leur élaboration. A Zumaia, c'est la roche elle-même qui en a gardé la mémoire, à la limite D/S sous l'ermitage de San Telmo qui enregistre une grande baisse du niveau marin.

Les fluctuations du

niveau des océans de grande amplitude sur le très long

terme pourraient être la conséquence de la tectonique

des plaques. Les continents, dont le volume s'accroît en permanence

par subduction, se maintiennent à la surface du globe grâce à

leur faible densité. Ils réduisent

ainsi progressivement l'espace dévolu aux océans dont

le niveau s'élève

depuis le début de l'histoire

de la

Terre.

Lorsque deux plaques entrent en collision, il

se

produit

une compression

et un soulèvement des roches qui occupent moins de surface.

L'espace libéré

est envahi par les océans dont le niveau global s'abaisse corrélativement.

A l'inverse, lorsque l'orogenèse se termine, l'érosion

des reliefs vient combler les fonds marins et le niveau des océans

remonte. D'autres facteurs

peuvent contribuer à la hausse du niveau marin : une forte activité

des dorsales océaniques qui hausse le plancher océanique,

la fonte des

glaciers, un réchauffement planétaire qui accroît

le volume océanique...

Inversement, les glaciations, le regroupement des continents font baisser le

niveau marin. Il y a 100 Ma, le niveau marin était à 265

mètres au-dessus du niveau actuel, puisque la dissociation Europe-Amérique

au cours du Crétacé induisait l'ouverture de l'Atlantique.

Par contre, durant la dernière glaciation, il était 120

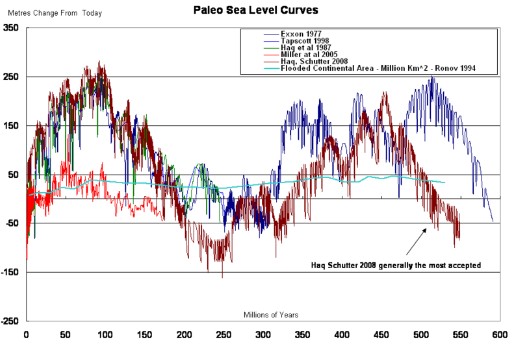

mètres au-dessous. - Schéma :

Diverses sources d'évaluation du niveau marin, celle de Haq

Schutter 2008 étant la plus

reconnue. -

Les fluctuations du

niveau des océans de grande amplitude sur le très long

terme pourraient être la conséquence de la tectonique

des plaques. Les continents, dont le volume s'accroît en permanence

par subduction, se maintiennent à la surface du globe grâce à

leur faible densité. Ils réduisent

ainsi progressivement l'espace dévolu aux océans dont

le niveau s'élève

depuis le début de l'histoire

de la

Terre.

Lorsque deux plaques entrent en collision, il

se

produit

une compression

et un soulèvement des roches qui occupent moins de surface.

L'espace libéré

est envahi par les océans dont le niveau global s'abaisse corrélativement.

A l'inverse, lorsque l'orogenèse se termine, l'érosion

des reliefs vient combler les fonds marins et le niveau des océans

remonte. D'autres facteurs

peuvent contribuer à la hausse du niveau marin : une forte activité

des dorsales océaniques qui hausse le plancher océanique,

la fonte des

glaciers, un réchauffement planétaire qui accroît

le volume océanique...

Inversement, les glaciations, le regroupement des continents font baisser le

niveau marin. Il y a 100 Ma, le niveau marin était à 265

mètres au-dessus du niveau actuel, puisque la dissociation Europe-Amérique

au cours du Crétacé induisait l'ouverture de l'Atlantique.

Par contre, durant la dernière glaciation, il était 120

mètres au-dessous. - Schéma :

Diverses sources d'évaluation du niveau marin, celle de Haq

Schutter 2008 étant la plus

reconnue. -

Curieusement, durant cette période de 65 à 55 Ma, de fortes variations du niveau marin, de 50 à 150 mètres, semblent s'être produites sur tout le globe (variations eustatiques) et demeurent inexpliquées. Après une chute à la limite KT (65 Ma), il y a eu progradation, jusqu'à un très haut niveau, puis à 60 Ma, une nouvelle chute de quelque -20 m, s'est produite, pratiquement identique à la précédente. Ensuite, jusqu'à la limite avec l'Eocène, le niveau est remonté progressivement jusqu'à +15 m. Cette évolution est celle de l'ensemble du globe et correspond à un stade de haut niveau marin. En Europe, la plupart des terres sont immergées. Pourtant, on constate dans ces roches du Paléocène des indices de températures élevées. Un climat sub-tropical règne sur l'ensemble de la Terre, avec (sans doute) des saisons peu marquées. Une flore tropicale s'étend jusqu'à 50° de latitude (celle de Bruxelles aujourd'hui) de part et d'autre de l'équateur. - Photo : Chapelle San Telmo à Zumaia. -

Les

roches

du

Paléocène ont également

enregistré plusieurs

pics (6) de réchauffement planétaire

d'une durée de 20 000 à 200 000 ans dont le

maximum a été atteint

il y a 55 Ma (les roches rouges de la limite Paléocène/Eocène

P/E, qui sont visibles en descendant vers la plage d'Itzurun à Zumaia).

Ces pics ont été

mis en évidence grâce

aux

modifications

de la faune benthique (petits organismes invertébrés

comme les foraminifères),

de la chute relative de l'isotope de carbone d13C et d'autres facteurs

comme l'isotope d'oxygène d18O. L'origine

de cette crise climatique appelée PETM (Paleocene-Eocene Thermal

Maximum) est

encore débattue. Elle proviendrait d'un brutal effet de serre, mais

les sources possibles

d'émissions de carbone sont multiples

: – libération d’hydrates

de méthane (*) dans

les océans par augmentation de température ou chute

de pression ;

Les

roches

du

Paléocène ont également

enregistré plusieurs

pics (6) de réchauffement planétaire

d'une durée de 20 000 à 200 000 ans dont le

maximum a été atteint

il y a 55 Ma (les roches rouges de la limite Paléocène/Eocène

P/E, qui sont visibles en descendant vers la plage d'Itzurun à Zumaia).

Ces pics ont été

mis en évidence grâce

aux

modifications

de la faune benthique (petits organismes invertébrés

comme les foraminifères),

de la chute relative de l'isotope de carbone d13C et d'autres facteurs

comme l'isotope d'oxygène d18O. L'origine

de cette crise climatique appelée PETM (Paleocene-Eocene Thermal

Maximum) est

encore débattue. Elle proviendrait d'un brutal effet de serre, mais

les sources possibles

d'émissions de carbone sont multiples

: – libération d’hydrates

de méthane (*) dans

les océans par augmentation de température ou chute

de pression ; – éruptions

volcaniques massives en liaison avec les phases finales de l’ouverture

océanique de l’Atlantique nord, – recrudescence

de l’hydrothermalisme des

dorsales ; – intrusion de sills

volcaniques dans des bassins très riches en matière

organique en mer de Norvège, production de méthane

par métamorphisme de contact et éruption sur le fond

marin ; – émersion de mers épicontinentales par

chute du niveau marin (provoquée par le soulèvement

lié au rifting de l’Atlantique nord ou la fermeture

de la Néo-Téthys par collision entre Inde et Eurasie),

puis dessiccation et altération du carbone organique sédimentaire

par l’activité bactérienne... - Photo :

Foraminifères, au corps protégé par une coquille,

d'une taille du millimètre, mais pouvant atteindre quelques

centimètres chez les nummulites (visibles au Rocher de la

Vierge à Biarritz). - Phare du port de Zumaia. -

(*) Le méthane provient de la décomposition des matières organiques enfouies dans les sédiments des fonds marins. En se dégageant, il migre doucement vers la surface et, en présence d’eau et à des températures et pressions convenables, il est piégé sous forme d’hydrates de méthane, une forme solide qui reste stable tant que la température et la pression ne varient pas. Ils sont constitués de molécules de méthane entourées par un réseau de molécules d’eau disposées en cage, d’où le nom de clathrate, du latin clatatrus, encapsulé, aussi donné aux hydrates. La quantité de méthane emprisonnée est considérable puisque un volume d’hydrate peut contenir jusqu’à 160 fois son volume de méthane (volume de gaz à 0°C et à une pression de 160 mm de Hg). A la température ordinaire, la cage de molécules d’eau se dissocie, l’eau s’écoule et le méthane est libéré. - Photo : Le bateau du Geoparkea. -

Toutefois,

les

isotopes du carbone contenu dans les carbonates marins et les organismes

terrestres montrent dans la strate du PETM

une abondance anormale de l'isotope de carbone 12C par rapport au 13C.

Cette excursion négative du d13C dont l’importance est de

plus de 2,5‰ ne pourrait être expliquée que par la

libération de grandes quantités de carbone organique qui

se trouvaient stockées dans des hydrates (Dickens, 2003), induisant

ainsi un changement climatique global et rapide

(1 000 à 10

000 ans pour apparaître). Mais il lui faudra 200 000 ans pour

se résorber. - Photo : Eglise de Zumaia.

-

Outre

le réchauffement planétaire et l'acidification des

océans, le PETM a été accompagné de perturbations

majeures de l’environnement : modification des circulations océaniques,

modifications régionales du régime des précipitations

et de l’hydrologie des bassins versants, alternances saisonnières

renforcées entre aridité et humidité, crues catastrophiques

renforçant ruissellement et apports terrigènes et en nutriments

aux océans. Il a bouleversé la répartition des

milieux de vie et niches écologiques, les régimes trophiques

et chaînes

alimentaires. Ces changements ont eu des conséquences non négligeables

sur les populations végétales et animales, et sur la biodiversité,

qui s’en est trouvée modifiée. - Photo : Algues dans

les creux de rochers près de la limite K/T. -

Outre

le réchauffement planétaire et l'acidification des

océans, le PETM a été accompagné de perturbations

majeures de l’environnement : modification des circulations océaniques,

modifications régionales du régime des précipitations

et de l’hydrologie des bassins versants, alternances saisonnières

renforcées entre aridité et humidité, crues catastrophiques

renforçant ruissellement et apports terrigènes et en nutriments

aux océans. Il a bouleversé la répartition des

milieux de vie et niches écologiques, les régimes trophiques

et chaînes

alimentaires. Ces changements ont eu des conséquences non négligeables

sur les populations végétales et animales, et sur la biodiversité,

qui s’en est trouvée modifiée. - Photo : Algues dans

les creux de rochers près de la limite K/T. -

En

milieu marin, la baisse de la saturation en carbonate et l'acidification (*) de

l'océan, le déclin de sa ventilation, de son oxygénation,

et une réduction globale des ressources alimentaires, tous ces éléments étant

liés à l'injection massive de gaz carbonique, ont provoqué

une extinction notable des foraminifères benthiques. Les faunes

d’ostracodes et de foraminifères agglutinés

se sont renouvelées dans les mers profondes, on a constaté la

présence

transitoire de faunes spécifiques

de foraminifères planctoniques et de nannoplancton calcaire,

une acmé et un pic de diversité des espèces de

dinoflagellés

Apectodinium. En milieu continental, renouvellements, disparitions

et chute de la diversité taxonomique affectent les flores. Parmi

les animaux, différents groupes archaïques disparaissent,

et des groupes modernes apparaissent. C’est le cas pour les tortues,

certains lézards, grenouilles et surtout les mammifères. -

Photo : Fossile. -

(*)

L'acidification océanique

est une menace particulièrement

pour les espèces dépendantes du carbonate de calcium

(un composé chimique qui diminue au fur et à mesure que

les océans s’acidifient) telles que les récifs

coralliens, les mollusques marins et même certains planctons,

leur disparition induisant celle des milliers d'autres espèces

qui en dépendent. Lors du PETM, le pH des océans

a chuté d'approximativement 0,45 unité sur une durée

de 20 000 ans. - A titre de comparaison, celui-ci a chuté de

0,1 unité, rien qu'au cours du XXe siècle -.

(*)

L'acidification océanique

est une menace particulièrement

pour les espèces dépendantes du carbonate de calcium

(un composé chimique qui diminue au fur et à mesure que

les océans s’acidifient) telles que les récifs

coralliens, les mollusques marins et même certains planctons,

leur disparition induisant celle des milliers d'autres espèces

qui en dépendent. Lors du PETM, le pH des océans

a chuté d'approximativement 0,45 unité sur une durée

de 20 000 ans. - A titre de comparaison, celui-ci a chuté de

0,1 unité, rien qu'au cours du XXe siècle -.

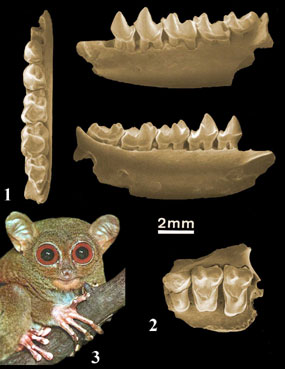

Les périssodactyles, artiodactyles et primates apparaissent, se diversifient et se répandent très rapidement dans l’hémisphère Nord. La migration du plus ancien primate Teilhardina (56-47 Ma) s’est ainsi réalisée en moins de 25 000 ans de l’Asie vers l’Amérique, en passant par l’Europe. Les vertébrés terrestres ont pu emprunter certains passages émergés à de hautes latitudes via le détroit de Béring, le Groënland et à la faveur des reliefs liés au rift de l’Atlantique nord naissant. À l’époque, ces zones étaient des havres subtropicaux, à la végétation luxuriante. - Photo : Mandibule (1) et mâchoire supérieure (2) de Teilhardina, un des premiers primates, qui vivait dans l'Éocène inférieur ; le tarsier (3), le parent récent le plus proche de Teilhardina. -

Un autre effet un peu curieux du PETM apparaît chez les mammifères. Les chevaux de cette époque, qui étaient de la taille d'un petit chien, se réduisirent à celle d'un chat siamois, pour reprendre ensuite leurs dimensions normales après restauration du climat, selon une analyse basée sur des fossiles des badlands du Wyoming. La chaleur associée à l'excès de dioxyde de carbone aurait profité aux plantes dont la croissance aurait réduit la proportion de protéines, les rendant moins nutritives pour les herbivores. - Photo : Sortie du port de Zumaia en bateau. -

| Page précédente | Page 2/3

|