L'énergie électrique

L'énergie peut se présenter sous toutes sortes de formes : mécanique, chimique, thermique... Toutes ces formes d'énergie peuvent se transformer en énergie électrique et inversement. Quelques exemples :

-

-

-

-

Comme sous les autres formes, l'énergie électrique se conserve : un condensateur qui se décharge dans une ampoule restituera la totalité de l'énergie qu'il avait emmagasiné, une partie se transformera en lumière, une autre partie, moins visible, produira de la chaleur. La différence entre l'énergie utile et l'énergie fournie par le générateur constitue les pertes. Plus les pertes sont faibles, meilleur est le rendement. Voir Énergie, travail et puissance.

Le courant électrique

Intensité électrique (symbole I)

On peut comparer l'intensité d'un courant électrique au débit d'eau circulant dans un tuyau d'arrosage.

L'unité d'intensité du courant électrique est l'ampère (symbole A). C'est l'intensité du courant constant qui dépose 1,118 mg d'argent en une seconde dans l'électrolyse d'une solution de nitrate d'argent, ce qui correspond à un coulomb/seconde.

La définition légale de l'ampère est basée sur les effets magnétiques du courant électrique. Elle s'énonce :

"L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes et de longueur infinie, de section circulaire et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produit entre ces deux conducteurs une force égale à 2x10-

L'appareil qui permet de mesurer l'intensité d'un courant électrique est l'ampèremètre.

Le courant électrique

Le courant électrique est dû à un déplacement de porteurs de charges électriques (voir électrostatique) qui peuvent être des électrons (charges négatives) ou des "trous" (manque d'électrons : charges positives).

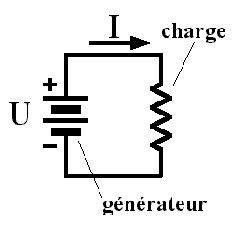

Le sens conventionnel de déplacement du courant électrique est celui des porteurs positifs. Dans la majorité des applications qui nous concernent, le courant électrique correspond à un déplacement d'électrons, de la borne " -

Le courant électrique peut se propager dans un matériau conducteur comme le cuivre, l'argent... ou dans un gaz ionisé, ou encore dans le vide (voir tubes à vide).

Un courant est dit continu quand il ne change pas de sens (qu'il soit constant ou variable) et alternatif quand il s'inverse.

Il s'établit un courant électrique dans un conducteur lorsque celui-

Un circuit électrique se compose au minimum d'un générateur et d'une charge relié par des fils conducteurs. Les électrons qui participent à l'établissement du courant dans le circuit quitte le générateur par le pôle " -