ÉCLIPTIQUE

On appelle écliptique le grand cercle de la sphère céleste parcourue par le Soleil dans son mouvement apparent autour de la terre. En un an la terre décrit autour du Soleil, une orbite dont le plan fait un angle de 23°27' avec l'équateur céleste. Le Soleil paraît ainsi se déplacer en parcourant les douze signes du zodiaque: le Bélier, le taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, les Poissons.

ÉNERGIE ÉMISE PAR LE SOLEIL

Sa valeur actuelle est de 1368 W/m2 c’est l'énergie émise par le soleil et reçue par la Terre, hors atmosphère, à la distance de une unité astronomique (149 597 900 kilomètres) et sur une surface de 1 m2. Il s’agit donc d’une énergie exprimée par unité de temps et de surface. L’énergie reçue effectivement par la Terre est en moyenne globale égale à 342 W/m2 (la partie manquante est soit absorbée par les composants de l’atmosphère soit réfléchie vers l’espace par effet d’albédo). Voir Constante solaire.

ÉQUINOXE

Les équinoxes ou points équinoxiaux sont les deux points de l'écliptique, qui correspondent aux époques, également appelées équinoxes, où, comme le suggère l'étymologie, le jour naturel est égal à la nuit (Les Jours et les nuits). A ces moment de l'année, qui correspondent au 20 ou 21 mars et au 22 ou 23 septembre, le Soleil se lève exactement à l'Est et se couche exactement à l'Ouest et l'axe de la Terre est inclus sur un plan tangent de son orbite. Le point équinoxial de mars est aussi appelé point vernal. Il sert de base à la définition des systèmes de coordonnées écliptiques et célestes. Le passage du Soleil par ce point marque aussi dans l'hémisphère Nord le début du printemps. L'axe qui joint les deux points équinoxiaux est appelé ligne des équinoxes; il est perpendiculaire à la ligne des solstices.

ÉRIS

Eris, découverte en 2005 par Michael Brown du Caltech, est légèrement plus grande que Pluton, ce qui avait incité son découvreur et d'autres astronomes à la considérer comme la "dixième planète" du Système Solaire et avait provoqué la controverse sur la définition du mot planète. L'Union Astronomique Internationale (UAI) a tranché officiellement lors de son dernier congrès, et a rétrogradé Pluton dans la nouvelle catégorie des "planètes naines"

L'UAI a retenu pour la planète naine 2003 UB313 le nom suggéré par M. Brown, Eris, qui, dans la mythologie grecque est la cause d'une bataille pour une pomme d'or, à l'origine de la guerre de Troie. L'UAI a également retenu le nom de Dysnomie pour le satellite d'Eris, environ dix fois plus petit. Dysnomie est la déesse de l'anarchie et la fille d'Eris. Auparavant, Brown avait surnommé l'objet "Xéna", d'après le nom de l'héroïne d'une série TV. Mais il n'a pas essayé de faire reconnaître officiellement ce nom.

ÉROS

Éros 433 est un astéroïde de type S de la famille des Amors, découvert le 13 août 1898 par l'astronome allemand Gustav Witt, le premier de cette famille à être découvert.

La sonde NEAR Shoemaker (Near Earth Asteroid Rendezvous), lancée le 17 février 1996 par la NASA, s'est posé le 12 février 2001, les ingénieurs du centre de contrôle ont réussi l’exploit de poser NEAR à la surface de l’astéroïde Éros afin d'établir une cartographie complète de la surface d'Éros.

Les images à haute résolution de sa surface ont été combinées aux mesures effectuées par le télémètre laser de NEAR pour obtenir l'image ci-contre.

Éros est un corps solide d’un seul tenant à la composition quasiment uniforme qui s’est formé durant les premières années de formation de notre système solaire.

La sonde, alors qu'elle n’avait pas été prévue pour se poser sur l'astéroïde, a survécu assez longtemps pour transmettre une analyse de la composition de la poussière recouvrant l’astéroïde.

ÉRUPTIONS SOLAIRES

Ce sont des explosions à la surface du Soleil qui sont généralement dues à une reconnexion brutale du champ magnétique ; elles sont souvent localisées au voisinage des tâches solaires. Elles envoient dans l'espace interplanétaire des flux de particules très énergétiques qui peuvent nous atteindre au bout de quelques jours et provoquer d'importants dégâts électromagnétiques.

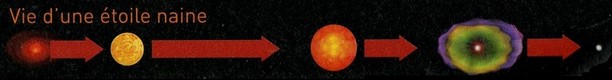

ÉTOILES

Les étoiles sont les constituants les plus remarquables des galaxies. La plupart du temps, on rencontre les étoiles liées à d'autres étoiles. Parfois, elles sont rapprochées de façon très lâche, au sein d'associations; parfois, elles se révèlent unies plus étroitement, à l'intérieur d'amas que l'on qualifiera d'ouverts ou de globulaires, selon la concentration du regroupement. Deux fois sur trois, les étoiles appartiennent à un couple, où les deux composantes gravitent autour de leur centre de gravité commun. Un destin d'étoile est ainsi le plus souvent aussi un destin collectif.

A l'image de notre Soleil, les étoiles sont des masses de plasma (gaz porté à très haute température), de forme généralement sphérique ou ellipsoïdale, en rotation sur elles-mêmes, extrêmement lumineuses, et dont l'énergie est rayonnée pour l'essentiel dans la partie visible du spectre électromagnétique. Une énergie dont les caractéristiques varient d'ailleurs au cours du temps : la couleur et la luminosité des étoiles sont fonction de la manière dont s'établit à un moment donné l'équilibre entre les deux forces antagonistes qui gouvernent ces astres : la pression et la gravitation.

Formation des étoiles : le paramètre fondamental pour la formation d'une étoile est la masse, et, dans une bien moindre mesure, la composition chimique. Tout le schéma évolutif de l'étoile sera complétement dépendant de la masse.

C'est la théorie de Vogt/Russell (2 astronomes). La composition chimique est presque toujours identique (76% d'hydrogène et 24% d'hélium) + quelques traces de lithium 7.

On exprime généralement la masse d'une étoile en masse solaire et elle va de 0,08 masse solaire pour les plus petites et les plus nombreuses jusqu'à 150 masses solaires pour les plus grosses qui sont plus rares.

Plus les étoiles sont massives, plus leur évolution est rapide et leur vie brève. Au début l'étoile prend toujours naissance dans un nuage de gaz et de poussières , puis, suite à une perturbation le gaz se contracte sous son propre poids et la densité augmente donc ainsi que la température.

Si la masse est assez importante pour que la température atteigne 10 millions de degrés au centre du nuage les réactions nucléaires s'amorcent. La fusion nucléaire transforme l'hydrogène en hélium. L'énergie nucléaire s'équilibre avec la gravitation et l'étoile ateint un état d'équilibre.

Vient ensuite la plus grande partie de sa vie et elle se positionne sur la séquence principale du diagramme HR.

Quand l'hydrogène vient à manquer, l'équilibre est rompu et le coeur se contracte à nouveau et peut atteindre si l'étoile est assez massive, 100 millions de degrés.

Commence alors la fusion de l'hélium et plus la masse est importante, plus la température en son centre augmente déclenchant d'autres réactions nucléaires qui forment des éléments de plus en plus lourds.

Pour pouvoir s'effondrer et former une étoile, un nuage moléculaire doit avoir un certain rayon dit "rayon critique" appelé longueur de Jeans (astronome anglais). La longueur de Jeans dépend de la température, de la densité du nuage et de la masse des particules qui le composent.

Pour un gaz dense, (nuage dans lequel se forment les étoiles) la longueur de Jeans est de quelques dizaines d'AL et la masse de Jeans quelques milliers de masses solaires. La masse d'un tel nuage est beaucoup plus grande que celle d'une étoile car se seront toujours plusieurs étoiles qui se formeront à la suite de ce processus.

(d'ou les pouponnières) par fragmentation du nuage original. Les fragements devenant alors des protoétoiles qui vont s'effondrer individuellement. Les étoiles se forment donc en amas et sont souvent ensuite des binaires ou des multiples.

Classification par couleur : grâce à la couleur des étoiles il est possible de les classifier en différents types désignés par les lettres O (bleue) B (bleue-blanche) A (blanche - les plus nombreuses visibles à l'oeil nu) F (jaune-blanche) G (jaune - classe du Soleil) K (jaune-orange) et M (rouge), selon la classification de Harvard.

Pour se rappeler de cette succession des lettres les astronomes utilisent la phrase : "Oh Be A Fine Girl Kiss Me" (oh, soit une gentille fille, embrasse-moi). Cette classification ne comprend pas d'étoiles vertes.En fait, il existe des étoiles rayonnant l'essentiel de leur lumière dans le vert. Mais la combinaison de toutes les couleurs qu'elles émettent le fait apparaître jaune, tirant vers le blanc. C'est le cas du Soleil qui rayonne essentiellement dans le jaune-vert.

ÉTOILE A NEUTRONS

Au moment de l'explosion d'une supernova, les couches extérieures sont projetées tandis que le noyau implose, c’est la chute libre. L'implosion s'arrête quand le résidu n'a plus qu'une dizaine de km de diamètre et une densité de un million de tonnes au cm3. Dans ces conditions extrêmes les atomes sont écrasés, les noyaux se touchent et se dissolvent en nucléons. L'étoile entière est un noyau, les neutrons au centre les protons à la surface. L'étoile à neutrons est née.

ÉTOILES CÉPHÉIDES

Etoile dont l'éclat varie périodiquement en fonction de la luminosité intrinsèque de l'étoile. L'observation des Céphéides aide les astronomes à déterminer la distance des galaxies qui les abritent.

Une céphéide est une étoile géante ou supergéante jaune, de 4 à 15 fois plus massive que le Soleil et de 100 à 30 000 fois plus lumineuse, dont l'éclat varie de 0,1 à 2 magnitudes selon une période bien définie, comprise entre 1 et 135 jours, d'où elle tire son nom d'étoile variable. Elles ont été nommées d'après le prototype de l'étoile Delta Cephéi de la constellation de Céphée. L'étoile polaire est une Céphéide (du moins jusqu'en 1994 où il est apparu que son éclat était devenu stable sans qu'une explication ait pu être trouvée dans ce changement.

ÉTOILES DE WOLF-RAYET

Les étoiles de Wolf-Rayet représentent un type d'Etoiles massives* (noté W ou WR), très chaudes entourées d'une enveloppe-gazeuse éjectée à grande vitesse. Ces étoiles dont le nom dérive de ceux de Charles Wolf et de Georges Rayet , se signalent par leur spectre, marqué de fortes raies d'émission. De masses comprises entre 25 et 50 masses solaires, elles correspondent à un stade d'évolution tardif de certaines étoiles O et B. Une phase qui ne dure que quelques centaines de milliers d'années mais pendant laquelle la perte de masse se révèle dix fois plus rapide les étoiles massives ordinaires. Il s'ensuit que ces astres sont souvent entourés de la bulle de matière qu'elles ont expulsé, à l'instar de NGC 2359 dans le Grand Chien, la nébuleuse brillante qui englobe l'un de ces astres rares.

ÉTOILES FILANTES

Lorsque l'on contemple le ciel nocturne suffisament longtemps, on a l'occasion d'apercevoir des trainées lumineuses fugitives donnant l'illusion d'étoiles qui se détachent du firmament. Ces étoiles filantes, selon leur application courante, sont en fait des phénomènes lumineux survenant dans la haute atmosphère, à des altitudes comprises généralement entre 120 et 80 kilomètres. Pour les scientifiques, ce sont des météores, au même titre que les éclairs d'orage ou les halos parfois visibles autour du Soleil ou de la Lune.

La plupart des étoiles filantes sont engendrées par des poussières cosmiques, capturées par l'attraction terrestre et qui se consument en tombant à grande vitesse dans l'atmosphère, où elles s'échauffent par leur frottement contre les molécules d'air.

Contrairement à une idée assez répandue, on peut voir des étoiles filantes toute l'année, et pas seulement en été. Mais la plupart des gens ne prennent pas le temps de regarder le ciel que pendant les nuits chaudes d'été... En fait, il ne se passe pas de jour sans que la Terre, en tournant autour du Soleil, "balaie" des petits corps circulant dans l'espace interplanétaire à proximité de son orbite. Quelle que soit l'époque de l'année, il suffit d'observer le ciel suffisament longtemps pour apercevoir des étoiles filantes : en moyenne, on en voit une toutes les dix minutes. Mais le mouvement de la Terre autour du Soleil favorise les couche-tard et les lève-tôt : le soir, seules les poussières les plus rapides peuvent rattraper la Terre et s'abattre dans l'atmosphère, tandis que dans la deuxième partie de la nuit, notre planète reçoit de plein fouet les poussières venant de toutes les directions de l'espace. Par un effet analogue, une voiture en déplacement reçoit davantage de pluie ou de neige sur son pare-brise que sur sa vitre arrière.

ÉTOILES T TAURI

Les T Tauri forment une classe de très jeunes étoiles, dont le prototype est l'étoile T de la constellation du Taureau. Avec des masses et des température superficielles comparables à celles du Soleil, mais avec une luminosité plus importante, les points représentatifs des T Tauri se placent dans un diagramme HR, entre la séquence principale et la branche des géantes.

ÉTOILES VARIABLES

La condition d'étoile correspond à une situation d'équilibre (La structure des étoiles). Mais il s'agit d'un équilibre instable, transitoire, gouverné par des forces antagonistes et tyranniques. A chaque instant, les étoiles doivent résister à l'effondrement sur elles-mêmes sous l'effet de leur propre poids, en même temps qu'à leur dispersion dans l'espace sous l'action des hautes pressions et températures qui règnent dans leur coeur. Cette tension permanente est le moteur même de l'évolution stellaire. Les étoiles se forment, viennent à la lumière à leur façon. Puis, elles brûlent leur combustible nucléaire et dissipent dans l'espace l'énergie ainsi produite. Et enfin, parce que leurs réserves, sont nécessairement limitées, elles s'acheminent peu à peu vers une inéluctable extinction. Au long de ce parcours, elles changent d'éclat, de température ou de volume. En ce sens, et pour peu qu'on les considère sur le long terme, toutes les étoiles pourraient être qualifiées de variables (La Lumière des étoiles). Elles le sont aussi toutes peu ou prou sur le court terme, à l'instar du Soleil.

EXOTERRE

Les exoterres sont des objets recouverts d'une croûte, possédant un rayon compris entre deux fois et demi et 20 fois celui de la Terre et évoluant à l'intérieur de la zone d'habitabilité de l'étoile mère. Dans cette région, l'eau pourrait perdurer à la surface de la planète ce qui rendrait la planète potentiellement habitable.

EXPANSION DE L'UNIVERS

Accroissement des distances et des volumes spatiaux au cours du temps déduit de l'observation des galaxies lointaines. Ce constat repose sur l'interprétation du redshift (ou décalage spectral vers le rouge) dans le cadre des modèles cosmologiques de la théorie du big bang.