PARHÉLIE

Un parhélie « faux soleil » ou « sundog » en anglais) est un phénomène optique qui apparaît de chaque côté du Soleil (entre 22° et 46°), souvent accompagné de halos. L'ordre des couleurs est comme dans les arcs en ciel, le rouge étant orienté vers le Soleil et le bleu vers l'extérieur, parfois suivi d'une queue de lumière blanche. Exceptionnellement, cette lumière blanche est si brillante que le phénomène ressemble à un autre Soleil.

PARSEC

(pc) Un parsec est la distance à laquelle le rayon de l'orbite terrestre paraît vu sous un angle de une seconde d'arc. Un parsec est équivalent à 3,262 années-lumière.

1 parsec = 30,8 *1022 Km ou 3,2 Années lumière ou 206 265 Unités Astronomiques.

On utilise aussi le kilo parsec (kpc) et le méga parsec (Mpc).

PÉRIASTRE

Tandis que, par rapport à l’orbite d’un corps qui tourne autour du Soleil, on parle du périhélie pour indiquer le point le plus proche du centre de l’attraction et, s’il s’agit de l’orbite de la Lune ou de tout autre satellite appartenant au Système solaire, du périgée, le terme “périastre” est employé plus généralement. Il représente la position sur toute orbite elliptique où la distance entre deux corps en relation gravitationnelle est à son minimum. Tout comme l’expression apoastre, on l’utilise aussi par référence aux étoiles formant un système double.

PÉRIGÉE

On utilise le terme “périgée” pour désigner le point sur l’orbite lunaire le plus proche de la Terre, qui se trouve alors à 356.375 kilomètres de notre planète. Il correspond à l’expression périhélie indiquant la position sur l’orbite d’une planète ou de tout autre corps de notre système solaire en révolution autour de notre étoile qui l’amène à sa plus courte distance du Soleil. Plus généralement, on peut aussi parler du périastre. Comme son antonyme, apogée, le terme “périgée” peut également être employé par rapport à tout autre satellite naturel ou artificiel appartenant au Système solaire. L’espace de temps qui s’écoule entre deux passages de la Lune au périgée s’appelle période de révolution anomalistique et est conforme à 27,55 jours ou, plus exactement, à 27 jours, 13 heures, 18 minutes et 33,1 secondes.

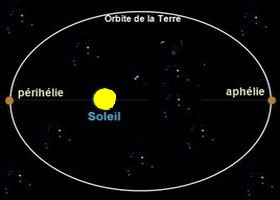

PÉRIHÉLIE

Du grec "peri" = près de, et "hélios" = Soleil. - Le périhélie est le point le l'orbite d'une planète qui est le plus proche du Soleil. Quand les planètes sont à leur périhélie, leur mouvement est le plus rapide possible, tandis qu'il est le plus lent au point opposé nommé aphélie.

PLANÈTES

1 - Planètes telluriques : Le groupe des planètes telluriques du Système solaire rassemble la Terre, comme l'appellation le suggère (tellus = terre, en latin) et trois autres planètes de tailles à peu près similaires, et qui partagent avec elle un grand nombre de caractéristiques : Mercure, Vénus et Mars. Elles ont, en particulier une taille et une masse assez similaires, ce qui en fait un premier point par lequel elles s'opposent aux planètes géantes. La Terre et Vénus, par exemple, sont environ 1000 fois plus petites en masse que Jupiter. Les planètes telluriques sont, par ailleurs des corps essentiellement rocheux, pourvus d'une atmosphère, au rôle sans doute important, mais qui ne représente qu'une région peu étendue. Et là encore, elles s'opposent aux planètes géantes où les proportions entre les deux éléments sont grossièrement inversées. Dernier point : les planètes telluriques circulent sur des orbites relativement proches, toutes situées dans la région interne du Système solaire, et sont clairement séparées, pour ceci aussi, des planètes géantes qui évoluent à des distances sensiblement plus importantes du Soleil.

2 - Les planètes géantes ou gazeuses : Circulant relativement à l'écart du Soleil, et marquant la partie interne de la région "froide" du Système solaire, les quatre planètes géantes sont, par ordre de distance croissante au Soleil : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il s'agit d'objets de grandes dimensions et masse, et principalement gazeux : Jupiter, la plus grosse planète du Système solaire rassemble 71% de la masse totale des objets qui tournent autour du Soleil, Saturne, caractérisée par ses anneaux brillants est légèrement plus petite, Uranus et Neptune, deux objets plus lointains et discrets, sont de masses encore un peu inférieures et similaires.

Ces planètes se ressemblent beaucoup. Elles possèdent en leur centre un noyau rocheux, qui peut être aussi gros que Terre dans le cas de Jupiter. Mais pour l'essentiel, leur composition chimique reflète celle de la nébuleuse primitive, à savoir une forte proportion d'hydrogène, et dans une moindre mesure d'hélium. Dans les régions internes, où règnent une pression excessivement élevée, cet hydrogène se présente, pense-t-on, à l'état liquide et constitue un sombre océan sur une profondeur de plusieurs milliers de kilomètres. A la périphérie, ce gaz, enrichi de nombreux autres constituants très minoritaires, forme une épaisse atmosphère, où se superposent plusieurs couches nuageuses. Pour le reste, les différences qui s'observent entre ces objets sont surtout fonction de leur éloignement au Soleil et surtout de leur masse.

Les planètes géantes sont trop éloignées du Soleil pour en recevoir beaucoup d'énergie. Cela ne les empêche pas de posséder des atmosphères très perturbées, agitées de vents violents, notamment sur Jupiter et Uranus. La cause de cette situation est débattue. Mais deux raisons principales sont avancées. La première est que toute l'énergie dont disposent les atmosphères des planètes géantes (à l'exception d'Uranus) ne provient justement pas que du Soleil, comme c'est le cas pour les planètes telluriques. Neptune, par exemple, rayonne 3 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil, et Jupiter 1,7 fois plus. Une fraction de cette énergie produite dans les régions centrales des géantes, peut donc servir à "chauffer" par-dessous les atmosphères et conditionner la circulation des masses gazeuses.

Ajoutons que les quatre planètes géantes du Système solaire sont entourées de riches systèmes de satellites et d'anneaux.

Révolution et rotation : chaque planète tourne autour du Soleil, dans un mouvement appelé la révolution. Dans le cas de la Terre, c’est la période de ce mouvement, c’est-à-dire la durée d’un tour complet, qui définit une année. A la révolution autour du Soleil s’ajoute la rotation de chaque planète sur elle-même. La période de cette rotation définit la longueur d’un jour. Pour nous, le principal mouvement apparent des astres dans le ciel est dû à la rotation de la Terre sur elle-même. C’est cette rotation, qui s’effectue en 24 heures, qui nous donne l’impression que le Soleil tourne autour de la Terre pendant la journée et que la voûte étoilée est en rotation au cours de la nuit.

Mouvement apparent : supposons maintenant que l’on gèle le mouvement de rotation de la Terre. C’est alors la révolution des planètes autour du Soleil qui provoque des déplacements apparents. En effet, si les planètes se déplacent par rapport au Soleil, leur position dans notre ciel va légèrement changer au cours du temps, une dérive observable grâce au fond fixe constitué par les étoiles. Ainsi, par exemple, la position apparente de la planète Mars par rapport au fond étoilé change petit à petit et la planète semble légèrement dériver vers l’est. Remarquons que les étoiles apparaissent fixes car elles se trouvent à des distances énormes et leurs éventuels mouvements sont indétectables. Le cas de Mercure et de Vénus est encore compliqué par le fait que les orbites de ces planètes sont à l’intérieur de celle de la Terre. Les deux astres ne peuvent donc pas se trouver dans n’importe quelle direction du ciel, mais restent confinées au voisinage du Soleil et semblent osciller lentement autour de lui.

Mouvement rétrograde : la situation générale est rendue encore complexe par le fait que la Terre tourne également autour du Soleil. Ceci donne naissance à un phénomène appelé le mouvement rétrograde des planètes. Pour le comprendre, faites l’expérience suivante. Levez un doigt devant vous et bouger le lentement vers la gauche. Déplacez alors rapidement votre tête dans le même sens. Par un effet de projection, votre doigt semble se déplacer vers la droite.

Les orbites elliptiques des planètes : En astronomie, les lois de Kepler décrivent les propriétés principales du mouvement des planètes autour du Soleil, sans les expliquer. Elles ont été découvertes par Johannes Kepler à partir des observations et mesures de la position des planètes faites par Tycho Brahe, mesures qui étaient très précises pour l'époque.

Première loi – Loi des orbites : Les planètes du système solaire décrivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil occupe l'un des foyers.

Dans le référentiel héliocentrique, le Soleil occupe toujours l'un des deux foyers de la trajectoire elliptique des planètes qui gravitent autour de lui. À strictement parler, c'est le centre de masse qui occupe ce foyer ; la plus grande différence est atteinte avec Jupiter qui, du fait de sa masse importante, décale ce centre de masse de 743 075 km ; soit 1,07 rayons solaires — des déplacements plus importants peuvent être obtenus en cumulant les effets des planètes sur leur orbite. À l'exception de Mercure, les ellipses que décrivent les centres de gravité des planètes ont une très faible excentricité orbitale, et leur trajectoire est quasi-circulaire.

Seconde loi – Loi des aires : Si S est le Soleil et M une position quelconque d'une planète, l'aire balayée par le segment [SM] entre deux positions C et D est égale à l'aire balayée par ce segment entre deux positions E et F si la durée qui sépare les positions C et D est égale à la durée qui sépare les positions E et F. La vitesse d'une planète devient donc plus grande lorsque la planète se rapproche du Soleil. Elle est maximale au voisinage du rayon le plus court (périhélie), et minimale au voisinage du rayon le plus grand (aphélie).

PLANÈTES NAINES

"Une planète est un corps céleste qui est en orbite autour du Soleil, qui possède une masse suffisante pour que sa gravité l'emporte sur les forces de cohésion du corps solide et le maintienne en équilibre hydrostatique (forme sphérique), et qui a éliminé tout corps se déplaçant sur une orbite proche".

Cette définition fut approuvée le 24 août 2006, lors de la 26ème Assemblée Générale de l'UAI (Union Astronomique Internationale) par un vote à main levée d'environ 400 scientifiques et astronomes après dix jours de discussions.

En complément, l'UAI a créé une nouvelle classe d'objets : les planètes naines.

Une planète naine, depuis la nouvelle définition d'août 2006, est un corps céleste en orbite autour du Soleil :

PLUTOÏDE

Un plutoïde est la désignation d'une nouvelle catégorie d'objets circulant au-dela de Neptune. Pluton est le prototype de cette nouvelle catégorie d'objets transneptuniens. L'Union astronomique internationale s'est accordée officiellement sur le terme de « plutoïde » pour désigner les planètes naines comme Pluton lors d'une réunion de son comité exécutif à Oslo le 11 juin 2008.

PLUTON

Il n'est pas sûr que Pluton ait été formée en même temps que les autres planètes du système solaire. Sa masse est inférieure à celle de la Lune. En 1978, le satellite de Pluton, Charon, a été découvert et depuis, le couple Pluton-Charon a parfois été considéré comme une planète double plutôt que comme une planète et son satellite. entre 1987 et 1989, Pluton et Charon se sont constamment éclipsés mutuellement aux yeux de l'observateur terrestre. Pluton est probablement constituée de roches et de glace, avec une atmosphère très mince.

POINTS DE LAGRANGE

Joseph Louis Lagrange (1736-1813) montra que trois corps peuvent être en orbite aux sommets d'un triangle équilatéral en rotation sur ce plan. Si un des corps est suffisamment massif en comparaison des deux autres la formation triangulaire est stable. De tels corps sont parfois appelés des Troyens ou satellites lagrangiens. Le point sur le sommet avant est connu sous le nom de point de Lagrange avant ou L4 et le point sur le sommet arrière est le point de Lagrange arrière ou L5.

PRINCIPE COSMOLOGIQUE

Principe selon lequel l'univers est semblable à lui-même en tout point en toute direction et en tout temps, il est isotrope. Ce principe a été confirmé de façon spectaculaire par l'observation du rayonnement fossile.

PROTUBÉRANCES SOLAIRES

Les protubérances sont des structures magnétiques complexes confinant un plasma froid (typiquement de 4300 à 12000 K) et dense (densité électronique de l'ordre de 1010 à 1011 cm-3) par rapport au plasma chaud et ténu de la couronne solaire environnante. On peut garder à l'esprit des ordres de grandeur simples: la température d'une protubérance est 100 fois plus faible que la température de la couronne, et sa densité est 100 fois plus élevée. On parle de protubérance lorsque cette structure est vue en émission au limbe, mais lorsqu'elle est vue par projection sur le disque, on la désigne par le terme de filament. Un filament apparaîtra le plus souvent en absorption. En effet, le plasma froid qu'il contient va absorber une partie du rayonnement provenant des couches sous-jacentes, plus chaudes.

Les protubérances sont le plu s couramment observées dans la raie H alpha de l'hydrogène, de par l'intensité de cette raie et sa longueur d'onde qui la situe dans le visible. Leur altitude peut varier, mais les filaments situés à proximité ou au-dessus des régions actives, sont généralement plus bas que ceux situés dans des régions calmes du Soleil. Les tubes de flux magnétique, supportant le plasma protubérantiel contre la gravité, sont ancrés dans la photosphère. A ce niveau, leurs pieds sont sensibles aux mouvements de matière. Par conséquent, la structure magnétique d'une protubérance a une durée de vie plus ou moins longue selon que ces mouvements de matière affectent la topologie du champ ou non.

PULSAR

Ce sont des cadavres d'étoiles, des naines extrêmement denses qui ne brillent, on le suppose, que sur une partie de leur surface. En tournant beaucoup plus vite que les autres étoiles (de 10 à 1000 fois par seconde), leur lumière balaie l'espace comme un phare maritime. C’est en 1967 avec le radiotélescope sensible aux scintillements, que Jocelyne Bell, une étudiante d'Hewish, décèle une anomalie dans le fourmillement des ondes radio: le scruff. Bell chercha le scruff pendant des mois et découvrit une série de pulsations régulières.

Ces impulsions paraissaient trop régulières pour être naturelles. John Pilkington réussit à mesurer la distance de la Terre au pulsar, 1000 al. Cette horloge de 1,33 seconde était trop parfaite pour provenir d'un processus naturel. Au début les scientifiques se demandaient si ce n'était pas là, les signes d'une intelligence. Hewish grâce à l'effet doppler, mit fin à cet espoir de signaux provenant d'une autre civilisation. Par la suite plusieurs pulsars ont été découvert. Les radiosources proviennent d'étoiles à neutrons.

- qui possède une masse suffisante pour que sa gravité l'emporte sur les forces de cohésion du corps solide et le maintienne en équilibre hydrostatique (sous une forme presque sphérique),

- qui n'est pas un satellite, mais qui n'a pas fait place nette dans son voisinage orbital.

Selon cette dernière, plusieurs corps accèdent au statut de planète naine dont : Cérès, Pluton, Éris, Makemake, Haumea... D'autres corps devraient encore être découverts et rejoindre cette nomenclature.