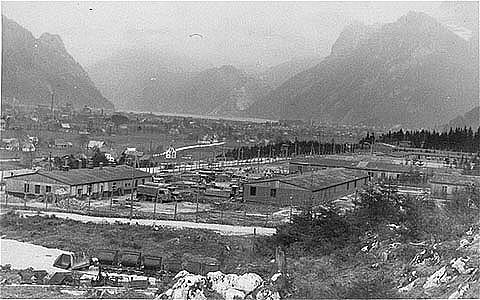

Au camp d'Ebensee.

Le convoi repart. Il roule encore longuement, à faible allure, et finit par s’arrêter dans une petite gare. Nous sommes parvenus dans une région montagneuse où il fait encore très froid en cette fin du mois d'avril : les pentes des massifs sont toujours enneigées. Nous nous mettons en rang par cinq, cette formation étant une des marottes de l'ordre allemand et nous commençons à marcher vers ce qui sera sans doute notre ultime destination. Un espoir subsiste malgré tout parmi nous, alors même que nous sommes condamnés à mort : les Alliés sont très proches ; un miracle peut toujours survenir : il y en a déjà tant eu pour nous permettre d'arriver jusque là. Autour de nous s’étend un magnifique paysage de montagnes enneigées cernant un lac aux eaux d'une couleur gris-bleu, un panorama qu'en d’autres temps nous aurions certainement admiré. Mais pour l'heure, d'autres préoccupations nous sollicitent, car ce beau paysage risque d'être notre linceul. Nous avançons toujours et nous nous engageons entre deux pans abrupts de montagne, dans un étroit vallon de lugubre apparence, où souffle un courant d'air glacé.

Nous voici arrivés au nouveau camp d'Ebensee, construit dans un bois de sapins. Les arbres ont été coupés sur une grande surface autour des installations afin de dégager une large zone de surveillance où s’élèvent des miradors menaçants occupés par des soldats en armes, avec mitrailleuses en batterie. Notre groupe de condamnés à mort est conduit directement au four crématoire, sans doute pour ne pas perdre de temps après l'exécution. On nous y laisse, bien sûr sans boire ni manger, car à quoi bon nourrir et désaltérer des hommes qui vont mourir ? Les heures passent. Nous attendons debout, les pieds dans la cendre encore tiède des cadavres calcinés.

Une nuit entière s’écoule, une nuit sans dormir, car même si nous avons fini par nous étendre, à même le sol, sur la cendre humaine dont nous recevons un peu de tiédeur, nos vêtements sont légers et le froid devenu très vif nous tient éveillés. Le froid seul, car désormais, même l’angoisse de la mort proche a disparu, faisant place à une morne indifférence, à une résignation silencieuse. Toute une matinée s’écoule encore sans que rien ne se passe. Puis, vers midi, arrivent des sentinelles en armes. Le moment est venu pour nous de dire adieu à cette misérable existence. Sans un mot d’explication, nous sommes conduits vers une baraque où, à notre grand étonnement on nous communique notre nouvelle affectation dans les commandos. Mort différée…. Nouveau sursis.

Ce n'est pas que les SS aient jugé que nous étions suffisamment punis. Ils ont tout simplement un besoin pressant de main d’œuvre; mais en d'autres circonstances, ils nous auraient fusillés sans état d'âme. Tout au long de ma captivité, j'aurai toujours vu les brutes allemandes frapper, torturer, les Kapos, les SS, assassiner sans la moindre émotion, avec une totale indifférence, dans le mépris le plus absolu de la vie humaine. C'est pourquoi je ne me réjouis pas outre mesure de cette nouvelle grace : elle va me faire endurer d'autres souffrances et sans doute, elle ne m'épargnera pas l'issue programmée à laquelle nous sommes tous destinés. Ainsi, au fil des heures, nos esprits changeants sont-ils habités par des alternances d'espoir et de désespérance qui conduisent certains à la dépression et au suicide.

A l’inverse du bouillant Ludolf, à la cinquantaine dangereusement extravertie, le chef de ce nouveau camp est un jeune officier SS au visage hermétique, sévère et taciturne, ce qui n’est pas de meilleur augure.Il se nomme Otto Riemer et manifeste des troubles mentaux facilement décelables, se montrant presque aussi cruel avec ses collaborateurs les Kapos qu'avec la main d'oeuvre de ses esclaves. Nous accomplissons notre travail dans une nouvelle usine souterraine, dont les galeries, contrairement à celles de Melk, sont glaciales. Le travail de creusement, qui dure parfois quatorze heures d'affilée par cycle, est rendu très pénible par la dureté de la roche qu’il faut attaquer au marteau-piqueur, alors que nous avons à peine la force de tenir cet engin qui agite nos carcasses décharnées d’un tremblement incessant, éreintant qui nous traque même dans notre repos. Ici, les contacts avec les prisonniers de guerre qui pourraient nous donner des renseignements sur la situation des armées, sont rares, très difficiles et risqués. Le froid sévit encore durement. La nourriture devient chaque jour de plus en plus inconsistante et exécrable : des rations d’un pain noir immangeable et une soupe qui se réduit à demi litre d’eau claire où surnagent, si on a la chance d'avoir été "bien servi", deux ou trois épluchures de légumes, un détestable ersatz de café, telle est notre pitence en contrepartie d'un labeur de bêtes de somme.

.