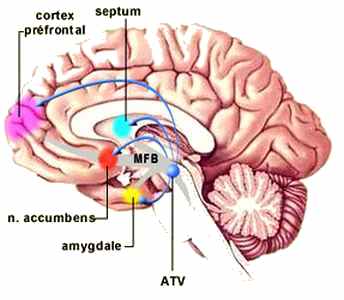

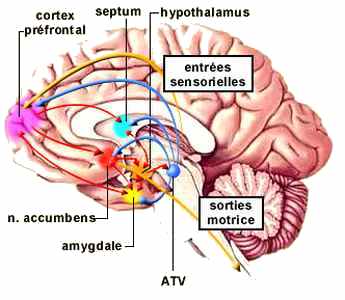

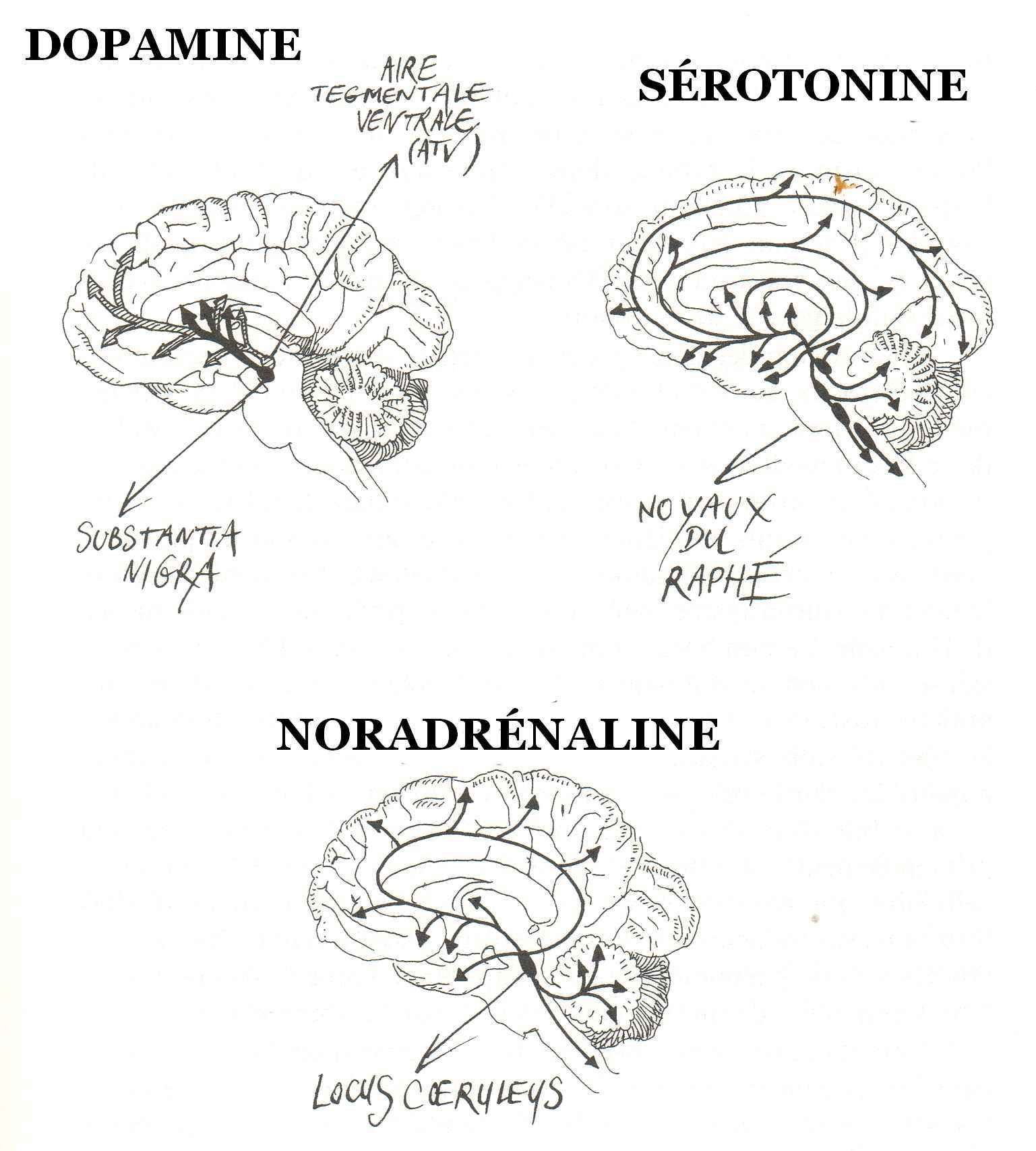

LES CENTRES DU PLAISIR: À l'arrivée d'un signal annonçant une récompense, donc après traitement sensoriel par le cortex, l'activité d’une région particulière du mésencéphale, l'aire tegmentale ventrale (ATV ; un groupe de neurones, contenant de la dopamine, situés en plein centre du cerveau), se trouve augmentée. Celle-ci libère alors de la dopamine dans le noyau accumbens, mais aussi dans le septum (le septum lucidum correspondant à la membrane fine, en position verticale, constituée de deux feuillets de forme triangulaire, qui sépare la ligne située au milieu des cornes antérieures (partie avant) des ventricules latéraux du cerveau), l'amygdale et le cortex préfrontal.

Le noyau accumbens intervient alors dans l'activation motrice de l'animal et le cortex préfrontal dans la focalisation de l'attention.

Ces régions sont reliées par ce que l’on appelle le faisceau de la récompense ou du plaisir. En terme neuro-anatomique, ce faisceau fait partie du «medial forebrain bundle (MFB)»(faisceau du cerveau antérieur médian) dont l’activation mène à la répétition de l’action gratifiante pour en consolider les traces nerveuses.

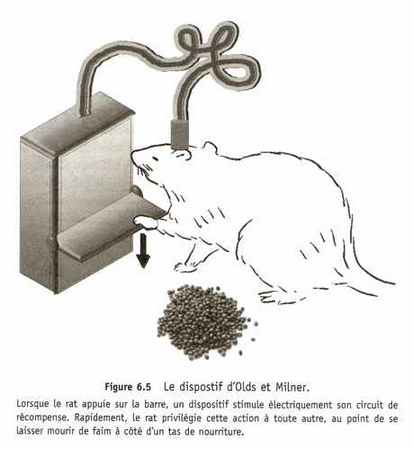

Décrit par James Olds et Peter Milner au début des années 1960, le MFB est un faisceau d’axones qui part de la formation réticulée, traverse l’aire tegmentale ventrale et continue jusqu’au noyau accumbens ainsi qu’à l’amygdale, au septum et au cortex préfrontal.

De plus, tous ces centres sont interconnectés et innervent l'hypothalamus (flèches rouges), l'informant de la présence d'une récompense. Le noyau latéral et le noyau ventromédian de l’hypothalamus sont particulièrement impliqués dans ce circuit de la récompense.

L'hypothalamus agit alors en retour non seulement sur l’aire tegmentale ventrale, mais aussi sur les fonctions végétatives et endocrines de tout le corps par l’entremise de l’hypophyse.

Le MFB est composé de voies ascendantes et descendantes, incluant la majorité des voies utilisant les monoamines comme neurotransmetteur. Le système dopaminergique mésocorticolimbique est l’une de ses principales composantes.

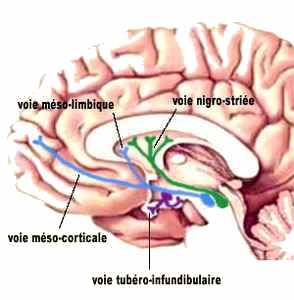

Les techniques permettant d’identifier les circuits utilisant la dopamine et de localiser leurs récepteurs ont permis de distinguer 8 voies dopaminergiques majeures dans le cerveau. Trois de celles-là sont particulièrement importantes et prennent naissance dans le mésencéphale.

Il s’agit d’abord du faisceau dopaminergique associé au circuit de la récompense. Il est constitué par la voie méso-limbique qui part des neurones de l’aire tegmentale ventrale et innervent plusieurs structures du système limbique dont le noyau accumbens. Cette voie est importante pour la mémoire et la motivation de nos comportements. En bloquant ce faisceau, les antipsychotiques réduisent les émotions intenses provoquées par la schizophrénie, par exemple.

La voie méso-corticale part aussi de l’aire tegmentale ventrale mais innerve le cortex frontal et les structures avoisinantes. Certaines évidences montrent qu’un malfonctionnement de cette voie pourrait être à l’origine des symptômes de la schizophrénie (hallucinations, désordre de la pensée…). Le blocage de ce faisceau avec des médicaments réduit les délires psychotiques, mais aussi le fonctionnement global des lobes frontaux.

La voie nigro-striée qui projette des axones de la substance noire au striatum (noyau caudé et putamen), cette région impliquée dans le contrôle moteur. La dégénérescence de ces neurones est d’ailleurs associé aux symptômes de tremblement et de rigidité musculaire associés à la maladie de Parkinson.

Enfin, mentionnons une quatrième voie dopaminergique, la voie tubéro-infundibulaire, qui va de l’hypothalamus à l’hypophyse et influence la sécrétion de certaines hormones comme la prolactine.

2 - Et il y a le circuit de la punition. Les stimulations aversives provoquant la fuite ou la lutte activent quant à elles le circuit de la punition (ou "periventricular system" (PVS)) qui nous permet de faire face aux situations déplaisantes. Mis en évidence par De Molina et Hunsperger en 1962, ce système implique différentes structures cérébrales dont l’hypothalamus, le thalamus et la substance grise centrale entourant l’aqueduc de Sylvius. Des centres secondaires se trouvent aussi dans l’amygdale et l’hippocampe.

Ce circuit fonctionne dans le cerveau grâce à l’acétylcholine et stimule l’ACTH (« adrenal cortico-trophic hormone »), l’hormone qui stimule la glande surrénale à libérer de l’adrénaline pour prépare les organes à la fuite ou la lutte.

Il est intéressant de noter que la stimulation du circuit de la punition peut inhiber le circuit de la récompense, appuyant ainsi l’observation courante que la peur et la punition peuvent chasser bien des plaisirs.

Le MFB et le PVS sont donc deux systèmes majeurs de motivation pour l’individu. Ils incitent à l’action afin d’assouvir les pulsions instinctives et d’éviter les expériences douloureuses. Par conséquent, on peut dire que le circuit de la récompense, ainsi que celui de la punition, fournissent la motivation nécessaire à la plupart de nos comportements.

Le système inhibiteur de l'action (SIA)

Tout se gâte cependant si vous êtes un ouvrier et que le rapace à la tête du patron qui vous exploite. Vous ne pouvez fuir ou le combattre, car vous vous retrouveriez sans emploi. Alors passent les semaines et les années que vous vivez en inhibition de l'action, ce qui peut avoir des effets catastrophiques sur votre santé.

Une autre situation dans laquelle peut survenir l'inhibition de l'action est celle du déficit informationnel. En effet, pour agir efficacement, on a besoin d'un certain nombre d'informations sur le monde. Si nos apprentissages antérieurs ne nous en fournissent pas assez ou si l'on ne peut pas avoir accès à cette information, alors l'inhibition de l'action nous rattrape. C'est l'angoisse qu'éprouvent certaines personnes devant l'ordinateur par exemple, ou nous tous devant la mort.

Henri Laborit : si l’inhibition persiste, le remue-ménage biologique qu’elle entraîne, résultant en particulier de la libération de corticoïdes surrénaliens (cortisol) et de médiateurs chimiques sympathiques contractant les vaisseaux (noradrénaline), va dominer toute la pathologie: blocage du système immunitaire qui ouvrira la porte aux infections et aux évolutions tumorales, destructions protéiques à l’origine des insomnies, amaigrissement, rétention d’eau et de sels, d’où hypertension artérielle et accidents cardio-vasculaires, comportements anormaux, névroses, dépressions, etc.

Un chemin vers le plaisir - Récompense et motivation (J-P Lachaux : "Le cerveau attentif")

La dopamine semble intervenir davantage dans la motivation que dans la sensation de plaisir proprement dite. Si l'on abaisse artificiellement le niveau de dopamine chez des souris équipées du dispositif d'Olds et Milner, celles-ci continuent d'actionner spontanément la pédale, mais seulement si l'effort à fournir est minime. Le cerveau de ces souris reste donc sensible à la récompense déclenchée par l'action de la pédale, même sans dopamine. Des molécules connues pour les sensations de plaisir qu'elles procurent, comme la nicotine, l'éthanol et les cannabinoïdes présentes dans le tabac, l'alcool et Le cannabis, produisent cet effet même dans un cerveau dépourvu de dopamine. Un animal ou un être humain sans dopamine peut donc se réjouir d'une belle récompense, mais il ne fera aucun effort pour l'obtenir ; en un mot, il n'est pas motivé. Sans dopamine, je n'irai pas jusqu'au réfrigérateur pour me chercher une bière, même par 40 °C à l'ombre ; par contre, je serai ravi si vous allez m'en chercher une. C'est toute la différence entre ce que les chercheurs anglo-saxons appellent le wanting, le fait de vouloir quelque chose et d'être prêt à agir pour l'obtenir, et le liking, le fait d'apprécier cette même chose. S'il vous arrive parfois, le soir, d'être fatigué au point de ne pas parvenir à vous décoller du canapé pour alter au lit, tout en sachant pertinemment à quel point vous y seriez bien, vous avez une petite idée de ce que ressent un animal privé de dopamine.

Le circuit de la récompense, et de la motivation fait un usage immodéré d'un neurotransmetteur appelé dopamine. Un cerveau sans dopamine semble incapable de guider son action, à plus ou moins long terme, en fonction de ce qu'il aime. Grâce à des chercheurs comme Wolfram Schultz, nous commençons à savoir pourquoi.

Les neurones dopaminergiques – ceux qui utilisent la dopamine pour communiquer – ont la capacité formidable d'anticiper les récompenses : si un rat reçoit régulièrement de la nourriture dans une pièce de son enclos, le simple fait, pour cet animal, de pénétrer dans cette pièce finit par activer les neurones dopaminergiques du circuit de récompense. Au fur et à mesure que le rat apprend à connaître son environnement, ces neurones réagissent même de plus en plus tôt : d'abord au moment où l'animal rentre dans le couloir qui mène à la salle du repas, puis au moment où il aperçoit la porte de ce couloir, etc. En somme, si un stimulus, ou une situation, est systématiquement suivi d'une récompense, les neurones qui ne réagissaient au départ qu'à l'obtention de cette récompense finissent par réagir dès que la situation annonciatrice se produit. Les neurones dopaminergiques sont donc à l'affût du moindre indice indiquant une possible récompense... ou une possible punition. Au moindre signe favorable ou défavorable, ils envoient immédiatement un signal au reste du cerveau pour indiquer la direction à suivre. Mais sans dopamine, ce système ne fonctionne pas, et c'est ce qui explique que l'animal ne fasse alors plus l'effort d'aller chercher sa récompense. L'une des principales zones du circuit de récompense, la région sous-corticale appelée nucleus acumbens (A-Coume-Bence), joue un rôle particulièrement central dans ce mécanisme : un rat sans noyau acumbens est incapable de retenir le caractère positif ou négatif d'un indice et n'a donc pas tendance, naturellement, à rechercher les situations associées par le passé à une récompense.

Ces neurones dopaminergiques sont également sensibles à la probabilité de la récompense ou de la punition, et à sa proximité temporelle. Ils s'activent d'autant plus fortement que la récompense prédite est importante, probable ou proche. Si un indice n'est pas systématiquement suivi par une récompense, ou si celle-ci est trop décalée dans le temps, la réaction des neurones à l'indice est faible.

Les neurones dopaminergiques manifestent également leur mécontentement si la récompense obtenue n'est pas celle escomptée, par exemple si le gros paquet sous le sapin n'est pas le vélo tant souhaité : leur activité diminue brutalement si la récompense est plus faible que celle espérée ; en un mot, ils boudent. Ils vont même jusqu'à se taire totalement quand le cerveau est confronté à une stimulation aversive, désagréable. Mais, bons joueurs, ils réagissent aussi vivement si la récompense est plus forte que prévue, ou si un événement inattendu et agréable se produit. Le circuit de récompense est donc capable de prendre en compte dans ses calculs non seulement l'intensité du plaisir que devrait procurer la récompense si elle est obtenue, mais également la proximité dans le temps de cette récompense et les chances de l'obtenir. La grande force des neurones dopaminergique réside donc dans leur capacité d'anticipation, qui leur permet d'orienter le comportement vers les actions et les situations qui récompensent le cerveau... et d'éviter les punitions. Avec ce système, le cerveau dispose donc d'un outil formidable pour évaluer tout ce qui l'entoure en fonction de son utilité potentielle. Nous disposons là d'un petit mécanisme qui note chaque situation en fonction du type de récompense, ou de punition, qu'elle est susceptible d'amener. C'est le système de « Post-it » de l'amygdale, étendu à tout le circuit de récompense.

L'expérience des rats d'Olds et Milner, largement confirmée depuis, nous montre que le cerveau privilégie spontanément les actions stimulant l'activité des neurones du circuit de récompense. Ces actions privilégiées sont celles qui mettent l'organisme dans des situations où il est récompensé, ou simplement au contact d'indices annonciateurs de récompenses. Ce mécanisme impose donc une contrainte très forte sur le comportement : un rat qui a pris l'habitude de recevoir une drogue récréative dans une pièce de son habitat va y retourner, encore et encore, même s'il n'y reçoit plus rien ; car, pour ce rat, le simple fait d'être dans cette pièce suffit à activer le circuit de récompense. Et ce qui est vrai chez le rat l'est aussi chez l'homme : le cerveau d'un cocaïnomane libère de la dopamine quand on lui montre des vidéos du quartier où il se procure sa drogue. Le cerveau humain est donc lui aussi sensible à tous les indices qu'il a pu associer à des sensations de plaisir. La cocaïne ne fait que détourner un système par ailleurs normal et bénéfique ; n'importe quel stimulus ou situation peut causer la libération de dopamine, du moment qu'il a été associé avec une récompense : des lieux, des personnes, voire des sensations corporelles. En s'activant, les neurones dopaminergiques du système de récompense encouragent l'individu à engager, ou poursuivre, tout effort susceptible d'amener une récompense. Même si la libération de dopamine n'est pas le corrélat de la sensation de plaisir, toute action, ou toute perception, capable de la déclencher finit par être recherchée.

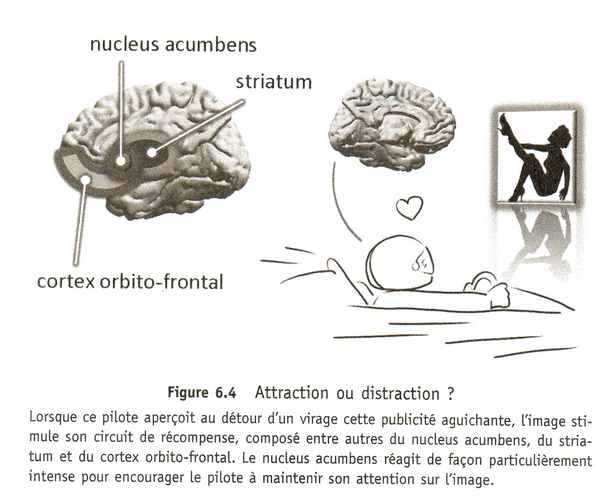

Il est alors facile de comprendre comment le circuit de récompense intervient dans la captivation de l'attention. L'orientation de l'attention vers un stimulus apprécié de ce circuit déclenche naturellement la réaction des neurones dopaminergiques ; et la réorientation de l'attention vers un autre stimulus, plus neutre, interrompt cette réponse dopaminergique, comme si ce dernier était associé à une punition. L'attention a donc naturellement tendance à rester fixée sur l'image ou le son « dopaminé », tant que celui-ci stimule le circuit de récompense.

Quand Jenson Button aperçoit la jolie fille sur l'affiche, ses neurones dopaminergiques envoient une petite bouffée de dopamine dans son circuit de récompense pour l'encourager à regarder. Cette capture de l'attention est jugée favorable, car annonciatrice d'une possible récompense. Mais lorsque le pilote détache son regard, ces mêmes neurones réagissent en stoppant net leur décharge, le cerveau est puni. Et ce petit mécanisme se reproduit des milliers de fois par jour, non seulement au volant, mais partout dans notre vie, dès que nous nous détournons d'une perception agréable ; l'attention a naturellement tendance à s'installer, à séjourner – pour reprendre le terme de Damasio, to dwell – sur tout ce qui stimule le circuit de récompense : des objets ou des personnes rencontrés, des situations vécues... mais également des raisonnements ou des rêveries, car le circuit de récompense, surtout celui de l'homme, sait parfaitement réagir à des situations abstraites, imaginées. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous aimons tant basculer vers notre monde intérieur, peuplé d'images mentales, de pensées et de raisonnements. Le cerveau se coupe du monde qui l'entoure pour partir dans son petit univers à lui.

ATTENTION

Par Jean-Philippe Lachaux : ("Le cerveau attentif")

Lorsque nous sommes tristes ou angoissés, ces sentiments se nourrissent de notre attention. Sans elle, ils ne sont rien et retournent au néant. L'attention nous permet de souffrir. Mais elle nous permet aussi de comprendre, de nous émerveiller et de savourer le spectacle du monde et de notre existence.

Habitudes attentionnelles

Attention conjointe ou sociale

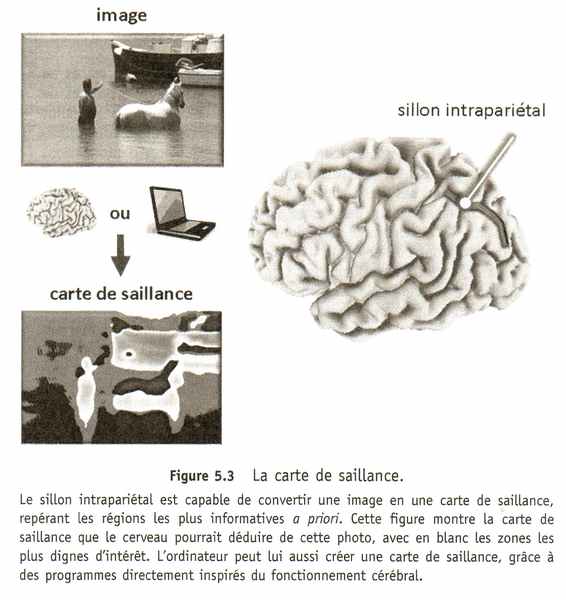

Face à des stimuli ou à des environnements visuels connus, le cerveau a donc pris l'habitude, parfois depuis l'enfance, de faire attention aux éléments les plus riches en informations. Avec l'habitude, ces déplacements « intelligents » de l'attention finissent rapidement par s'enchaîner de façon automatique, sans effort volontaire, pour former des habitudes attentionnelles.

Capture de l'attention (ou captivation)

Quand cet événement est jugé suffisamment intéressant ou important, la cascade se prolonge pendant un temps plus ou moins long qui est fonction du degré de concentration de la personne à ce moment-là. Pendant cette deuxième phase, l'attention n'est plus disponible pour la tâche principale, qu'il s'agisse de la préparation d'un service au tennis ou bien de mots croisés. C'est une phase de fascination ou, pour utiliser un néologisme, de captivation, pendant laquelle l'attention reste captive de son ravisseur. La force de cette captivation se mesure alors par le temps que met le cerveau pour rediriger l'attention vers son objectif premier, au-delà de la fraction de seconde de la capture initiale.

Certains phénomènes moteurs, émotionnels et cognitifs suivent généralement la capture de l'attention et ralentissent son retour vers son objet principal.

a) - Phénomènes moteurs

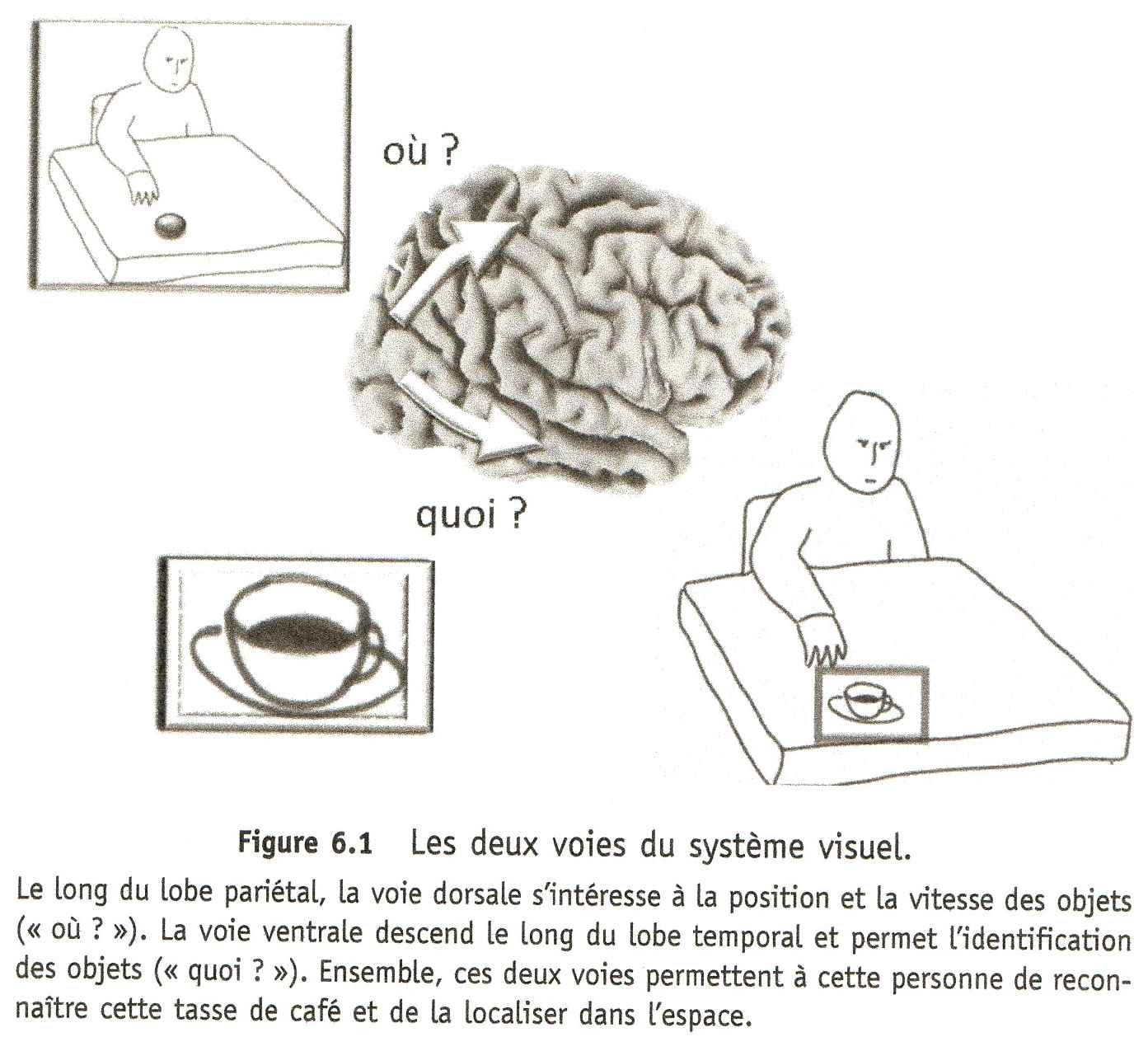

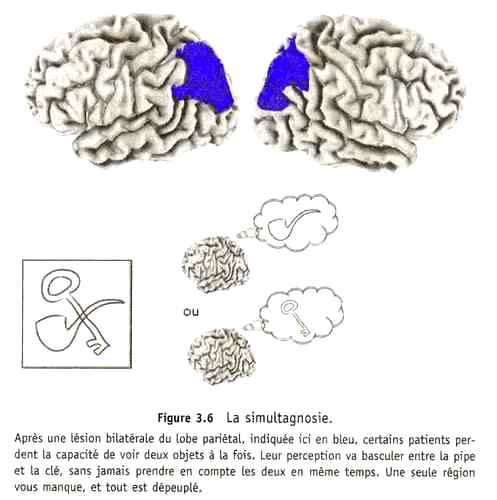

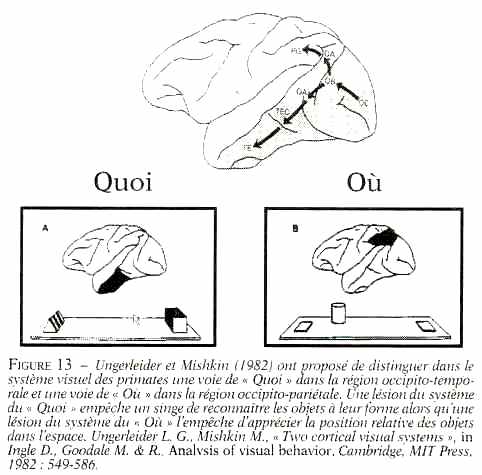

La voie "où" et la voie "quoi"

Au sein de la voie dorsale qui traverse le lobe pariétal, les informations spatiales sont traitées par des groupes de neurones surveillant chacun une région précise et fixe de l'espace. Chaque neurone signale par son niveau d'activité la présence, ou l'absence, d'un objet, statique ou en mouvement, dans la portion d'espace visuel qu'il a charge de surveiller. Il suffit donc de mesurer l'activité de ces neurones pour connaître la position, et le mouvement, de tout ce qui nous entoure ; exactement comme on lirait une carte.

L'attention guide l'action

Il s'agit toujours d'une association visuo-motrice, mais qui n'associe plus une position dans l'espace avec un mouvement destiné à l'atteindre, mais un objet, une forme, avec un geste de saisie et d'utilisation. Toutefois, c'est encore le lobe pariétal qui s'en charge, grâce à d'autres neurones situés dans sa partie basse, près du pouce du gant de boxe, dans la partie dite antérieure du sillon intrapariétal : AIP.

Cette région pariétale semble se « souvenir » de la façon dont on utilise un club de golf ou un tournevis, et de ce que l'on fait avec des cacahuètes. Les neurones d'AIP qui réagissent fortement à la vue d'un tournevis réagissent également à la vue d'une clé, mais pas d'un stylo ; parce qu'une clé s'utilise comme un tournevis, en la tournant. La nature faisant bien les choses, AIP se situe à côté des régions du lobe temporal chargé d'identifier les objets dans la voie visuelle « quoi ? ». Après tout, savoir ce qu'est un tournevis, c'est aussi savoir ce que l'on peut en faire. Justement, les patients chez qui AIP est endommagée, souffrent souvent d'un trouble appelé Apraxie idéatoire.

Le lobe pariétal est donc capable d'associer à chaque objet familier le ou les programmes moteurs le plus souvent associés par le passé à cet objet ou à d'autres lui ressemblant. C'est bien le lobe temporal qui reconnaît l'objet, à partir de sa forme, mais c'est le lobe pariétal qui propose les actions à réaliser pour l'atteindre et l'utiliser ; le cortex frontal se charge ensuite de les exécuter ou non. Dans le cas des cacahuètes, le scénario cortical est donc sans doute le suivant : le bol est d'abord identifié et reconnu par les régions visuelles du lobe temporal qui activent immédiatement dans le lobe pariétal les neurones chargés de préparer le geste à réaliser pour attraper les cacahuètes entre le pouce et l'index. Cette activité se propage ensuite vers les neurones du cortex prémoteur, puis moteur, qui déclenchent l'exécution du geste. Pendant ce temps, d'autres régions du lobe pariétal ont déterminé la position du bol dans l'espace, et calculé le mouvement du bras à réaliser pour atteindre le bol avec la main. La convergence de ces deux vagues d'information au niveau du cortex moteur aboutit à l'exécution d'un geste parfaitement coordonné, grâce à l'aide supplémentaire des régions sous-corticales et du cervelet. En suivant ce raisonnement, il apparaît que l'un des rôles majeurs de la partie arrière de notre cerveau, et notamment du lobe pariétal, consiste à proposer des actions aux régions motrices du lobe frontal, en fonction de ce que nous avons sous les yeux, et de nos habitudes. Vous voyez une tasse de café ? Votre « cerveau arrière » vous propose de la boire. Vous voyez une porte ouverte ? Entrez, je vous en prie ! Cette partie arrière du cerveau est donc force de proposition, avec quelques erreurs parfois : vous est-il déjà arrivé, à vous aussi, de sortir vos clés en approchant du portillon du métro ?

L'attention joue à ce stade un rôle essentiel, car ce bel enchaînement entre perception et action se heurte mécaniquement à un goulet d'étranglement : la Nature ne nous ayant dotés que de deux bras et deux jambes, nous ne pouvons pas agir en même temps sur tous les objets qui nous entourent : saisir les cacahuètes, tourner la page du journal, nous gratter le menton et demander l'addition. Nous ne sommes pas des pieuvres. Un mécanisme de sélection est donc fatalement nécessaire pour limiter le nombre de propositions d'action qui atteignent le cortex moteur. Et revoilà l'attention. En sélectionnant un par un les objets qui sont devant nous, l'attention permet d'organiser dans le temps notre interaction avec le monde, une action après l'autre. En ne privilégiant qu'un objet à la fois, elle évite aux propositions d'action de s'accumuler à l'entrée du cortex moteur en le paralysant. En revanche, l'arrivée de l'attention sur un objet déclenche naturellement un ensemble de propositions d'actions relatives à celui-ci, qui expliquent pour une part le processus de captivation motrice qui prolonge la capture.

Fort heureusement, le cortex moteur n'exécute pas toutes les actions que lui propose le lobe pariétal. Il vous arrive rarement, j'imagine, d'enfiler votre manteau sur votre pyjama pour sortir de chez vous, juste parce que vous avez aperçu le portemanteau sur le chemin des toilettes. Mais ce n'est pas, cette fois, à cause du goulet d'étranglement moteur, mais grâce à un garde-fou situé dans le cortex frontal, qui filtre les propositions d'actions jugées trop farfelues. Quand ce garde-fou fonctionne bien, la plupart des propositions du lobe pariétal passent inaperçues et nous n'en avons même pas conscience. Mais il suffit qu'une des composantes du garde-fou déraille pour que la partie arrière du cerveau prenne le pouvoir sur le corps". C'est ce qui arrive aux malheureux atteints de lésions du complexe moteur supplémentaire, ou CMS, un ensemble de régions corticales situées juste en avant du cortex moteur dans le lobe frontal".

b) - Phénomènes émotionnels

L'attention peut donc rester piégée, captive, si la sensation éprouvée au contact du distracteur le justifie. La victime tarde à quitter son ravisseur ; c'est la version neuronale du fameux syndrome de Stockholm, qui décrit le sentiment d'attachement que ressentent parfois les otages pour leurs geôliers. Une nouvelle fois, la capture de l'attention est suivie par une phase de captivation, mais qui n'est pas motrice cette fois, mais émotionnelle, et que Damasio désigne sous le terme d'attention dwelling, qui traduit bien cette idée de durée – to dwell signifie « rester, habiter, résider ». Cette forme de captivation dépend principalement de l'intensité et de la qualité du ressenti, plaisir ou déplaisir, en présence de l'objet, comme si la captivation avait pour but de prolonger cette sensation ou de la réduire.

En français, le mot « distraction » fait d'ailleurs souvent référence à cette notion de plaisir. Se distraire, c'est s'amuser, s'extraire de son travail par exemple, pour passer à une autre activité agréable qui change les idées : « Arrête un peu de travailler, viens te distraire ! » Et il est parfois bien difficile de rester concentré en présence de charmants distracteurs : le champion de formule 1 Jenson Buthon peut en témoigner, qui déclarait après un grand prix avoir été gêné à la sortie d'un virage par une affiche publicitaire montrant un mannequin en tenue légère. Manifestement, le circuit qui permet au cerveau de ressentir du plaisir joue un rôle central dans le phénomène de déconcentration.

La recherche du plaisir est l'un des grands moteurs de la distraction. Par chance, ce circuit du plaisir commence à être bien connu ;

L'expérience d'Olds et Milner révèle l'un des moteurs fondamentaux de la motivation : entre deux actions possibles, l'animal, ou l'homme, choisit spontanément celle qui le récompense le plus, c'est-à-dire celle qui provoque l'activation la plus forte du circuit

de récompense. Pour ces rats, aucune action ne pouvait activer plus

efficacement leur circuit de récompense qu'une stimulation électrique directe, pas même l'ingestion de nourriture. Les rats finissaient donc par mourir de plaisir, malheureusement, mais tout à fait logiquement, comme d'authentiques junkies devenus totalement esclaves de leur drogue. Et ce n'est pas qu'une image : nous savons maintenant que le circuit de récompense joue un rôle central dans le phénomène d'addiction. Pourtant, la vocation première du circuit de récompense n'est pas de favoriser la toxicomanie, mais d'encourager les comportements les plus utiles pour l'animal, ceux permettant de maintenir l'organisme dans sa zone de confort, dans ce que l'on appelle l'état d'homéostasie : manger quand on a faim est agréable tout comme se mettre au chaud quand il fait froid'. Pour l'animal, cette recherche implique de se mettre en quête de nourriture quand son organisme manque de glucose et de se réchauffer quand la température de son corps baisse, etc. : ce qui est utile pour l'organisme est ressenti comme agréable selon le principe d' alliesthésie'. Dans le cerveau plus complexe de l'homme, le circuit de la récompense réagit à des sources de plaisir très variées, comme la consommation de nourriture ou de cocaïne, certes, mais aussi à une bonne soirée entre amis, une partie de jeu vidéo ou un petit moment de détente musicale ; bref, à tout ce qui a une utilité subjective pour l'individu, pour reprendre le terme des spécialistes de la prise de décision.

Le circuit de récompense réagit non seulement aux récompenses, mais à tous les stimuli ayant une valeur hédonique forte, qu'elle soit positive ou négative. Cela ne veut pas dire que le cerveau réagit de la même manière aux récompenses et aux punitions, mais simplement que les neurones qui réagissent aux uns et aux autres sont situés dans les mêmes structures. Dans l'amygdale, par exemple, les récompenses et les punitions activent des populations de neurones différentes, mais adjacentes. C'est aussi vrai dans les autres structures clés du circuit de récompense : le pallidum ventral, le nucleus acumbens, le striatum ventral et le cortex orbito-frontal. La proximité de ces deux populations leur permet de rivaliser entre elles grâce à des mécanismes d'inhibition mutuelle : les neurones « récompense » tentent d'empêcher les neurones « punition » de s'activer, et réciproquement. Le risque d'ambiguïté est donc faible : un stimulus peut difficilement être perçu à la fois comme une récompense et comme une punition. Le cerveau est finalement assez manichéen.

c) - Phénomènes cognitifs

Quand il s'agit d'étudier les pensées spontanées, le phénomène ne peut pas être induit par l'expérience, par définition — on conçoit mal une expérience qui demanderait aux participants de penser spontanément à certains moments et pas à d'autres — et les pensées spontanées ne se traduisent pas non plus par un comportement observable, mesurable, de l'extérieur. À moins d'interroger directement la personne pendant l'expérience — ce qui ne constitue par une mesure objective —, l'expérimentateur n'a aucun moyen de savoir exactement à quels moments les pensées se produisent.

Malgré cette mise en garde, certains chercheurs ont tout de même décidé de franchir le Rubicon pour étudier l'activité cérébrale qui accompagne les pensées spontanées... en demandant de temps à autre au participant s'il est en train de penser. Le débat est alors ouvert : non, il ne s'agit pas d'une mesure objective ; oui, l'expérience fait directement appel à l'introspection des sujets et fait confiance à leurs rapports verbaux ; non, ce n'est pas parfaitement rigoureux ; oui, ces expériences font polémique. Et oui, ces études reposent entièrement sur la capacité du participant à décrire de façon fiable l'état mental dans lequel il se trouve. Malgré tout, des équipes comme celles de Neil MacCrae à Aberdeen, Sam Gilbert à Londres ou Jonathan Schooler à Santa Barbara ont réussi à publier leurs travaux dans les meilleurs journaux, ce qui atteste d'une évolution des mentalités en neurosciences cognitives et d'une prise de distance vis-à-vis du behaviorisme pur et dur.

- SIC et SOC

Réseau par défaut ou énergie noire du cerveau

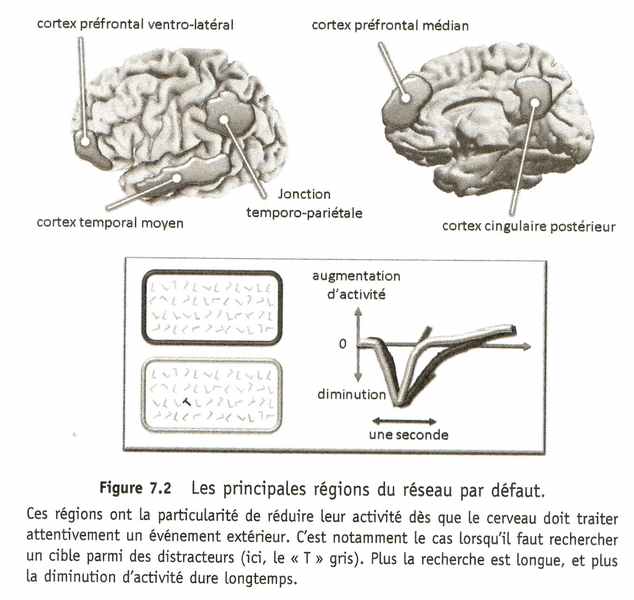

Le réseau par défaut est donc un ensemble de régions cérébrales actives dès que l'activité cognitive n'est pas contrainte de l'extérieur par une tâche demandant une attention soutenue à l'environnement. Les régions corticales qui le composent sont distribuées à la fois sur la face latérale du cortex, celle que nous voyons en regardant le cerveau de côté, et le long du mur médian séparant les deux hémisphères. Sur la face latérale, le réseau occupe la fameuse jonction temporo-pariétale — souvenez-vous des mots croisés — et la partie basse du cortex préfrontal tout à l'avant du cerveau, dans ce que l'on appelle le cortex préfrontal ventro-latéral, juste devant l'aire de Broca. Le long du mur médian, le réseau s'étend autour du corps calleux, à l'arrière du cerveau, au niveau du cortex cingulaire postérieur, et à l'avant, au niveau du cortex préfrontal médian. Et il faut ajouter à cela la partie médiane du lobe temporal. Ouf ! Ces régions reviendront dans le cours des explications d'ici la fin du chapitre.

Tout porte à croire aujourd'hui que, lorsqu'un sujet cherche à se concentrer sur une tâche, il existe une compétition entre le réseau par défaut et les régions du cerveau chargées de traiter attentivement les informations importantes pour la tâche. Souvenez-vous de l'expérience de lecture dans laquelle les participants devaient lire l'histoire verte et ignorer l'histoire rouge. Dans cette expérience, la lecture attentive des mots verts s'accompagnait d'une interruption très brève de l'activité dans le réseau par défaut, pendant environ deux dixièmes de seconde, au moment où les régions du cortex préfrontal impliquées dans la lecture se décidaient à rentrer en action. Les mots rouges, qui ne déclenchaient pas cette réaction du réseau frontal de la lecture, ne causaient pas non plus l'interruption du réseau par défaut. Dans une autre expérience menée avec Tomas Ossandon, Karim Jerbi et Juan Vidal, nous avons pu montrer que la recherche d'un objet parmi d'autres s'accompagne d'une chute d'activité dans le réseau par défaut, d'autant plus prolongée que la recherche est longue. Ces résultats montrent à quel point la capacité du cerveau à prendre en compte une stimulation extérieure dépend de la faculté de cette stimulation à interrompre l'activité du réseau par défaut. Mais cette interruption n'est jamais très longue : dès l'information traitée, l'activité du réseau par défaut revient en une fraction de seconde à son niveau de base. Ce réseau n'est donc pas très conciliant. S'il daigne s'effacer pour faire entrer un intrus, il revient aussitôt. Le cerveau n'est pas un hall de gare ouvert aux quatre vents.

Le cerveau semble donc pouvoir évoluer selon deux modes : un mode dédié principalement à l'analyse active de l'environnement sensoriel et à l'adaptation du comportement à cet environnement, et un mode dédié à des processus mentaux d'imagerie principalement visuelle, auditive et motrice, pour manipuler des modèles mentaux de la réalité. Dans ce mode interne, nous évoluons dans une version imaginaire du monde. Nous voyons, nous entendons, nous agissons, nous parlons dans ce monde virtuel comme s'il était réel. Sur le plan anatomique, nos relations avec les mondes externes et internes diffèrent sur certains points ; le réseau par défaut est silencieux dans le premier cas et actif dans le second. Mais cette dissociation est loin d'être totale : perception et imagination utilisent en partie les mêmes régions du cerveau, voire les mêmes neurones, comme ce « neurone Simpsons » du LTM.

Il existe donc une compétition dans le cerveau entre le mode réel et le mode virtuel. Et la prise de contrôle du LTM constitue sans doute un enjeu stratégique particulièrement important. Le LTM intervient à la fois pour rappeler des souvenirs de situations passées ou pour imaginer des situations futures ou imaginaires, mais aussi pour former de nouveaux souvenirs. Si je mesure l'activité de votre hippocampe pendant que je vous montre une liste de mots, je peux prédire ceux dont vous allez vous souvenir, seulement grâce à mes mesures. Et si vous n'aviez pas d'hippocampe, vous ne pourriez vous souvenir d'aucun d'entre eux. Alors, que se passe-t-il lorsque votre hippocampe est momentanément indisponible parce qu'il est occupé par votre univers intérieur ? Dans le LTM, mais également dès les cortex sensoriels, l'attention doit opérer une forme d'arbitrage pour privilégier soit l'analyse des stimulations sensorielles provenant du monde extérieur, soit les représentations imagées qui tapissent notre univers intérieur.

On peut légitimement s'interroger sur l'intérêt pour le cerveau de se couper régulièrement du monde pour explorer ses mondes virtuels. Quel est l'intérêt, du point de vue évolutif, dans un monde potentiellement dangereux ? L'imagination est bien sûr utile, pour anticiper des situations et planifier des solutions, mais pourquoi glissons-nous dans nos rêveries au milieu d'une conversation, d'un cours ou d'un match de tennis ? Pourquoi est-il si dur de rester présent ? Une fois encore, personne ne le sait vraiment ; mais nous pouvons tout de même remarquer certains faits. D'abord, le monde n'est pas toujours en perpétuel changement. Face à mon mur, sur mon coussin, le petit univers qui m'entoure est stable. Je peux donc m'en abstraire quelques dizaines de minutes sans courir pour autant de risque insensé. Et même une fois levé, de retour dans la « vraie » vie, et à moins d'être au volant, le monde ne change pas si vite que cela ; soit parce que effectivement il ne se passe pas grand-chose, soit parce que tout se passe « comme prévu » — le cours des choses ne me surprend pas et les seuls événements susceptibles de se produire sont des situations auxquelles je sais faire face, facilement. Assis sur ma chaise lors d'une réunion, les choses suivent leur petit train-train, et même si quelqu'un s'adresse à moi, je peux compter sur un dispositif d'analyse sensorielle pré-attentif efficace et sur mon circuit de veille attentionnel pour rediriger rapidement mon attention vers la réunion, notamment lorsque j'entends prononcer mon nom. Je peux donc basculer dans mes rêveries sans risque ; au pire, je demanderai à ce que l'on répète la question ; et en tout cas, j'en sortirai vivant.

Il n'y a donc pas tant de risque que cela à basculer dans le mode virtuel. Toutefois, cette absence de risque n'explique pas complètement que nous le faisons si volontiers. Est-ce pour reposer le cerveau ? Peut-être, mais le spécialiste du réseau par défaut, Marcus Raichle, en doute ; il rappelle que la consommation d'énergie du cerveau ne baisse que de 1 % lorsqu'il bascule dans cet état de repos. J'avancerai comme autre explication que la vitesse à laquelle notre monde intérieur varie est bien adaptée à la dynamique naturelle de l'attention. Livrée à elle-même, l'attention ne tient pas en place. La dynamique spontanée du regard lors de l'exploration de scènes visuelles, @? raison de trois ou quatre saccades par seconde, est un exemple parmi d'autres qui illustre le caractère naturellement remuant de l'attention. Le flot régulier de la respiration est l'archétype de ce que l'attention déteste : un stimulus stationnaire, aux variations lentes, dont le cerveau sait tout dès les premières secondes. L'enchaînement des pensées, au contraire, n'impose aucune contrainte de rythme à l'attention. Les rythmes des pensées et de l'attention vont même jusqu'à se codéfimir : chaque nouvelle pensée capture naturellement l'attention et se prolonge jusqu'à ce que l'attention la quitte. L'attention est donc peut-être plus facilement captée par des phénomènes mentaux qui se renouvellent à la vitesse qui lui convient le mieux, plutôt que par des événements extérieurs plus statiques.

Je n'irai pas plus loin dans ces spéculations, concernant les mécanismes à l'oeuvre dans le cerveau lorsqu'on le dit « au repos ». La recherche dans ce domaine est difficile en raison du caractère spontané et éminemment subjectif de l'activité mentale qui semble s'y dérouler. Malgré tout, les recherches avancent et, petit à petit, les avancées des neurosciences cognitives laissent entrevoir certaines des briques avec lesquelles le cerveau se crée ce monde imaginaire où il aime tant s'occuper. Mais n'allez surtout pas croire, après ce chapitre, que l'imagerie mentale et la petite voix se résument à l'activité du LTM et du cortex préfrontal. Ces régions ne sont que des noeuds de vastes réseaux interagissant les uns avec les autres. Parce qu'elle implique la manipulation de concepts et de situations, la production du discours interne fait appel à des régions du lobe temporal antérieur et médian impliquées dans la mémoire sémantique et épisodique. Comment parler des Beatles sans activer ces neurones du LTM qui réagissent au simple mot « Beatles » et au visage de Paul McCartney ? Chaque élément du discours mental induit une modification de la représentation mentale que nous avons en tête. En pensant la phrase : « Je dois sortir le chien », vous évoquez naturellement un ensemble de représentations mentales associées à votre chien et au fait de le sortir, comme le trajet que vous empruntez d'habitude. L'évocation de ces lieux au sein de votre univers mental génère un autre discours, etc. Tous ces systèmes agissent donc ensemble pour produire la réaction en chaîne que nous appelons « pensée », et qui correspond à une forme de captivation cognitive de l'attention.

Système exécutif

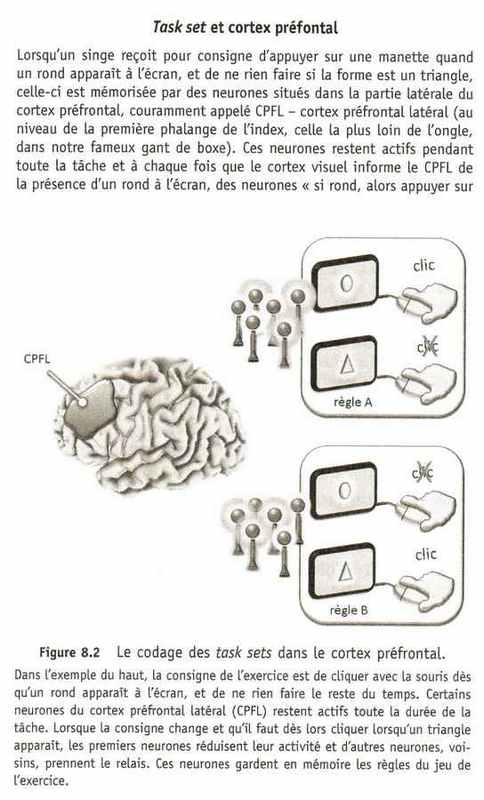

Il intervient en particulier pour désengager le pilote si celui-ci propose une action inadéquate. La tâche de Stroop, que beaucoup utilisent pour définir l'attention exécutive, est un exemple de situation mettant en jeu le système exécutif, puisque le sujet doit inhiber un comportement habituel mais inadapté : la lecture du mot qui s'affiche à l'écran. Dans l'immense majorité des expériences menées au laboratoire, le sujet reçoit une consigne très précise — « si vous voyez apparaître une image à gauche de l'écran, regardez vers la droite » —, si bien que le système exécutif intervient surtout pour mémoriser les règles de l'exercice et les faire appliquer par les autres régions du cerveau. Au sein du système exécutif, ces consignes sont traduites sous forme de mécanismes neuronaux — « si le système visuel détecte l'apparition d'un stimulus, il faut inhiber l'activité du champ oculomoteur pariétal, et programmer un mouvement d'orientation des yeux vers la position opposée à celle du stimulus dans le champ visuel».

Cette version neuronale des instructions de la tâche porte le nom anglais de task set, que l'on pourrait traduire en français par l'« ensemble de la tâche », qui est un peu ambigu. Le task set est donc une mémoire de toutes les associations stimulus-réponse à mettre en jeu pour réaliser correctement la tâche : si A se produit, alors il faut faire B, et si C se produit, alors il faut faire D. La plupart des activités de la vie courante ont leur task set. Au volant, les stimuli à prendre en compte, c'est-à-dire les informations sensorielles qui décident du comportement, sont surtout la distance aux autres véhicules, les panneaux de signalisation et la courbe de la route ; ainsi, si la route tourne à droite (stimulus), il faut tourner le volant dans le même sens (réponse) et si le véhicule devant nous freine (stimulus), il faut appuyer sur la pédale de frein et rétrograder (réponse).

Le CPFL (cortex préfrontal latéral) est directement connecté aux cortex prémoteur et moteur, si bien que ses neurones sont parfaitement capables de transmettre un signal aux régions motrices pour déclencher la réponse du singe lorsque les figures apparaissent à l'écran, en fonction de La règle que doit suivre l'animal. Lorsque c'est un triangle qui apparaît à l'écran, ces neurones n'envoient aucun signal vers le cortex moteur. Et si la règle change et que le singe doit maintenant appuyer sur Le levier quand un triangle apparaît, ces neurones du CPFL cessent de s'activer, et d'autres neurones voisins prennent le relais, des neurones « si triangle, alors appuyer sur levier ». Ces autres neurones réagissent exactement comme Les premiers, mais avec cette fois une préférence pour les triangles. Sur le plan comportemental, le singe ne réagit plus aux ronds, car les neurones « si rond, appuyer sur levier» ne sont plus actifs. Grâce à ce mécanisme simple, le CPFL peut facilement s'adapter à un changement de consigne en inhibant les neurones « si rond, alors... » et en activant les neurones « si triangle, alors... ». L'animal se souviendra de la consigne et continuera à l'appliquer, tant que l'activité des neurones correspondant à cette consigne se maintiendra dans le CPFL. C'est simple, mais il fallait y penser. En observant ces neurones, il est donc possible de connaître la règle que Le singe est en train d'appliquer.

La programmation et le maintien en mémoire d'un task set demandent un effort, car il faut maintenir actif, de façon continue, un ensemble de neurones du cortex préfrontal. Chez un animal peu motivé, l'activité retombe rapidement et le cerveau revient rapidement à ses vieux automatismes. Masataka Watanabe et son équipe à Tokyo s'en sont aperçus en enregistrant l'activité du CPFL chez des singes tout en faisant varier la récompense reçue après chaque essai réussi', dans une tâche semblable à celle des ronds et des triangles. L'activité des neurones du CPFL chargés de garder en mémoire la consigne était beaucoup plus forte quand les singes recevaient du raisin, leur récompense favorite, que des pommes de terre, un mets qu'ils n'aiment pas trop. Un singe plus motivé est donc plus difficile à distraire de sa tâche, car l'activité neuronale dans le CPFL est plus forte.

Sortir des sentiers battus : le système exécutif face aux habitudes

DÉSIR MIMÉTIQUE

Le philosophe René Girard, né en 1922, est l'inventeur de la fameuse théorie du désir mimétique, qui a jeté les bases d'une nouvelle anthropologie, selon laquelle la pulsion motrice et créatrice de l'humanité est fondée sur une spirale compétitive : le désir du même. Cette spirale serait mortelle pour le genre humain, si elle n'était canalisée par les rituels religieux. Cette théorie, d'abord littéraire (fondée notamment sur l'étude des écrivains romanesques : Cervantès, Stendhal, Dostoïevski, Proust), puis philosophique, a trouvé un renfort inespéré dans la neuropsychologie et la découverte des neurones miroirs. De quoi s'agit-il ?

Deux bambins dans un bac à sable se disputent férocement un seau en plastique rouge. Vous tentez de les raisonner, leur montrant d'autres jouets, bien plus beaux. Mais rien à faire, ils veulent le même ! Il faut les séparer, écumant, hurlant. S'ils en avaient le pouvoir, sûr que chacun anéantirait l'autre dans un éclair de violence. Prenez maintenant un couple. Depuis quelque temps, cet homme ne regarde plus sa femme qu'avec ennui, il ne la désire plus. Survient un étranger, dont les yeux brillent quand il devient ravissante. En peu de temps, la flamme du mari renaît. Hier indifférent, il serait soudain prêt à se battre pour réaffirmer son « amour éternel» à son épouse. Ainsi ne désirons-nous rien tant que ce que désire l'autre. Éros, pulsion de vie et de création, fonctionne en miroir nous désirons ce que nous désigne le désir d'autrui.

Étendu à l'humanité, le désir mimétique, analyse René Girard, entraînerait tout dans sa violence, si celle-ci n'était focalisée, à intervalles réguliers, sur un bouc émissaire, une victime expiatoire et sacrée, qui prend sur elle la rage collective de ce désir, avant de disparaître. D'où, sans doute, le fait que « sacré » et « sacrifice » ont la même racine et constituent l'origine de toute culture.

Vidéo René Girard : Le désir est un triangle car le désir subjectif ou objectif est toujours une ligne droite ; on part de l'objet pour aller au sujet ou on part du sujet pour aller à l'objet. On désire un objet parce que celui-ci est meilleur que les autres ou c'est le sujet qui dit : « moi, je désire ce que je veux, et j'ai élu, moi, cet objet là » (je pense que cela vient de mon moi profond). Mais, entre le sujet et l'objet, il y a un médiateur qui est capital (mais que l'on refuse de voir) et qui est modèle. S'il est trop proche, il devient obstacle (rival) ; et cette distance est très importante parce que c'est la distance entre Don Quichotte qui rencontre les moulins à vent sur sa route mais pas de médiateur (le chevalier Amadis de Gaule) et il est donc essentiellement heureux mais lorsque l'on affronte directement le médiateur et que c'est un échec on est malheureux (comme Sanson Carrasco qui affronte Don Guichotte).

Le monde moderne est un monde de rivaux malheureux parce que ce sont des rivaux dans le monde des affaires (pas dans la chevalerie ou des buts lointains et métaphysiques) mais dans le concret ou l'on trouve toujours un rival plus heureux. Plus le médiateur se rapproche, plus les fruits du désir triangulaire se font amers, parce que les fruits du désir triangulaire ne sont plus que la rivalité.

Si on possède l'objet, il n'y a plus de désir et donc déception totale ou alors il y a frustration si l'on ne possède pas l'objet (on reste la langue pendante) car le rival cherche autant à nous humilier qu'à posséder l'objet.

Conception du désir-1 -

Conception du désir-2 Pierre Pachet (professeur des universités, écrivain et essayiste français, né en 1937 de parents juifs d'origine russe ) : La grande pensée du désir fut longtemps celle de la psychanalyse (le triangle oedipien) et tout à coup arrive celle de René Girard, tout à fait sidérante, qui nous dit que le désir est orienté, déterminé et même dicté par la figure de l'autre qui est soit un médiateur externe (éloigné : Georges Clooney et le café) soit un médiateur interne (extrêmement proche : parent, ami, rival...)

Dans le désir, peut importe l'objet, peut importe la personne ; ce que nous désirons par dessus tout, ce qui donne naissance et sens au désir lui-même c'est la trajectoire que suit le désir de l'autre que nous envions. Si le désir a une forme ce n'est donc pas celle du coeur mais celle d'un triangle : on ne désire jamais que ce l'autre désire..... Les publicitaires ont compris que, plus qu'un objet, ce que nous désirons par-dessus tout, c'est de faire comme les autres ; mais pas n'importe quels autres ! Ceux que nous admirons, que nous envions, dont nous sommes jaloux, ceux dont le simple regard tourné vers un objet suffit à nous rendre cet objet désirable. C'est cette dimension mimétique du désir qui fait de nous des êtres régis par le désir de copier, d'égaler, de dépasser, bref qui fait de nous, tous autant que nous sommes des snobs.

Jean-Michel Oughourlian (neuropsychiatre) : La grande sagesse c'est de reconnaître que notre désir ne nous appartient pas. Il faut reconnaître modestement que l'on n'est pas maître de son désir et que finalement on ne désire que ce que l'autre désire (on n'est que les autres dit Laborit) et çà c'est une profonde sagesse qui amène à un apaisement complet ; mais c'est à la portée de très peu de gens !

René Girard à non seulement bien vu cette imitation mais il a également été un pas plus loin en voyant que si le désir n'est pas partageable, c'est la naissance de la rivalité par l'envie (on devient envieux). Nous passons alors de l'imitation simple qui n'est autre que l'apprentissage (apprendre à parler, à écrire etc..) à quelque chose qui est beaucoup plus fort et qui est l'envie (la jalousie, le ressentiment) ; le désir rival peut alors mener à l'élimination, à la destruction du rival (ou des rivaux).

Le désir peut également provenir pour chacun de nous à travers la culture dans laquelle nous baignons et des modèles qui nous imprègnent et que nous intégrons inconsciemment. Le désir obstacle ou interdit est également très attirant ! Il y a donc le désir horizontal (désir provenant d'un médiateur) et le désir vertical (celui provenant de la culture)

La liberté n'est pas un acquis chez l'homme ; l'homme est en quelque sorte en capacité de se libérer progressivement des mécanismes mimétiques dont il est la victime, des mécanismes rivalitaires dont il est la victime, des mécanismes de jalousie, d'envie, de violence dont il est la victime de manière à progressivement se libérer de tout ce qui finalement fait son malheur...

Les sciences cognitives confirment la dimension mimétique du désir (mai 2012)

Des chercheurs de l’Inserm ont souhaité décrypter les mécanismes cérébraux à l’origine de ce phénomène. Pour cela, ils ont étudié les comportements et l’activité cérébrale de 116 adultes âgés de 18 à 39 ans. Ils les ont installés dans des appareils d’IRM et ont diffusé des dizaines de petites vidéos présentant des objets différents, vêtements, accessoires, aliments, etc, convoités ou non. Par exemple, une part de gâteau montrée du doigt par un acteur alléché et la même part de gâteau délaissée sur une table dans une autre vidéo. A chaque fois, le sujet devait indiquer une "note de désirabilité" allant de 1 à 10 pour l’objet en question. Les résultats montrent que les objets convoités par d’autres, obtiennent de meilleures notes que ceux auxquels personne ne s’intéresse.

Grâce à l’imagerie par résonance magnétique (IRM), les chercheurs ont observé en parallèle l’activité cérébrale des sujets soumis à ces tests. Ils ont constaté deux phénomènes déjà connus. Le premier est l’activation d’une zone appelée système des neurones miroirs quand un sujet observe une action. « Cette région s’active dès qu’un individu fait un geste ou voit quelqu’un d’autre l’effectuer. Cela permet de comprendre l’action d’autrui », explique Mathias Pessiglione (Inserm U975), coauteur des travaux. Le second est l’activation d’une autre zone appelée système cérébral des valeurs si ce même sujet observe un objet séduisant.

Mais les auteurs ont constaté un troisième phénomène. Celui-là nouveau. Quand un participant observe un acteur voulant se procurer quelque chose, l’allumage du système des neurones miroirs stimule le système cérébral des valeurs. Par conséquent, la valeur accordée à l’objet augmente et le désir de l’obtenir également. « Le fait d’observer un individu voulant se procurer un objet augmente son propre désir pour cet objet », résume Mathias Pessiglione.

Ces travaux montrent bien que le désir est contagieux et à l’origine d’un mécanisme cérébral. « A ce titre, un dysfonctionnement des zones impliquées pourraient expliquer certains problèmes de sociabilité, par exemple chez des enfants autistes qui n’accordent pas la même valeur aux objets que les autres ou ne s’intéressent pas aux mêmes choses. Mais cela reste à démontrer », illustre Mathias Pessiglione.

DOULEUR

LA NEUROMATRICE DE LA DOULEUR : Quand on se cogne un orteil sur une roche, on ressent une douleur à cet endroit précis de notre corps. Cette douleur est souvent si vive et bien localisée qu’on a presque l’impression que c’est l’orteil qui a mal. Bien sûr il n’en est rien. Les fibres nociceptives de l’orteil transmettent d’abord leurs influx nerveux à la moelle épinière qui les transmet à son tour au cerveau. Et c’est l’activité nerveuse de certaines régions du cerveau qui va alors nous faire ressentir de la douleur à cet endroit précis. Puis nous faire crier de gros mots, frotter notre orteil, l’éloigner de la source du danger, etc.

Quelles sont ces régions et comment collaborent-elles pour nous faire ressentir les nombreuses propriétés de la douleur (localisation, intensité, type de douleur, charge affective négative, etc.) ? Voilà des questions complexes qui ont été grandement débattues au cours des dernières décennies et qui le sont d’ailleurs encore aujourd’hui.

Une chose semble toutefois certaine : il n’y a pas de « centre de la douleur » unique dont la seule activité pourrait rendre compte de toutes les facettes de la douleur. En d’autres termes, aucune lobotomie d’une région particulière du cerveau ne fait disparaître complètement la douleur.

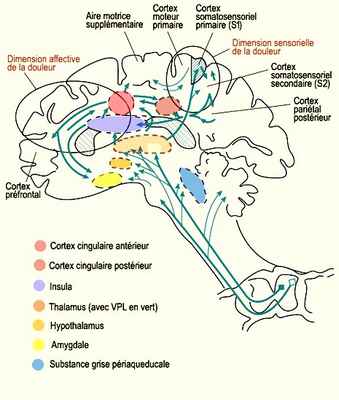

Cela dit, les expériences menées grâce à des techniques comme l’imagerie cérébrale montrent clairement que de nombreuses régions précises du cerveau modifient leur activité quand on ressent la douleur. Ces régions sont reliées entre elles et forment un réseau que certains appellent la « matrice de la douleur ». Et selon ce que l’on connaît déjà de ces régions, on les associe souvent à différents aspects de la douleur.

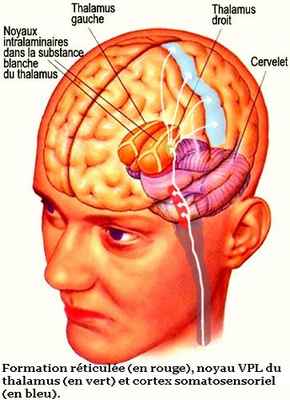

C’est le cas de la formation réticulée du tronc cérébral, l’une des premières structures cérébrales à recevoir des connexions des voies ascendantes de la douleur en provenance de la moelle épinière. L’activation de la formation réticulée contribue aux réactions d’éveil et de vigilance associées à la douleur. Ses neurones peuvent agir sur le rythme cardiaque, la pression artérielle, la respiration et d'autres fonctions vitales que la douleur peut affecter. C’est aussi la formation réticulée qui fait qu’une douleur peut passer inaperçue si notre attention est focalisée sur une tâche captivante.

Les voies ascendantes de la douleur vont ensuite faire escale dans le grand relais sensoriel qu’est le thalamus. Elles y feront des connexions dans différentes sous-régions du thalamus, notamment dans le noyau ventral postérolatéral (ou VPL) situé dans la partie ventrale, postérieure et latérale du thalamus.

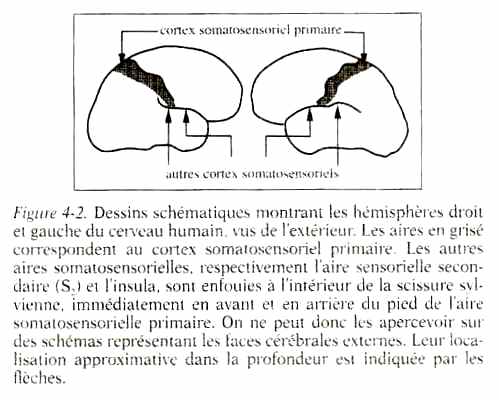

Le noyau VPL joue un rôle majeur dans la discrimination sensorielle de la douleur. En effet, ses neurones projettent ensuite leur axone au cortex somatosensoriel reconnu pour sa capacité à localiser la douleur et à en évaluer l’intensité. C’est aussi dans ce noyau VPL que passent les messages du toucher avant de se projeter sur le même cortex somatosensoriel. Les informations relatives au toucher et à la douleur sont tout de même séparées dans des sous-régions distinctes du noyau VPL.

La partie médiane du thalamus reçoit pour sa part des connexions de la formation réticulée et démontre une organisation somatotopique (voir encadré) plus ténue qui l’éloigne de la fonction discriminative. Avec ses neurones qui font des connexions dans le lobe frontal sur les aires corticales motrices, cette région médiane du thalamus participe à l'élaboration des réactions motrices et émotionnelles liées à la douleur.

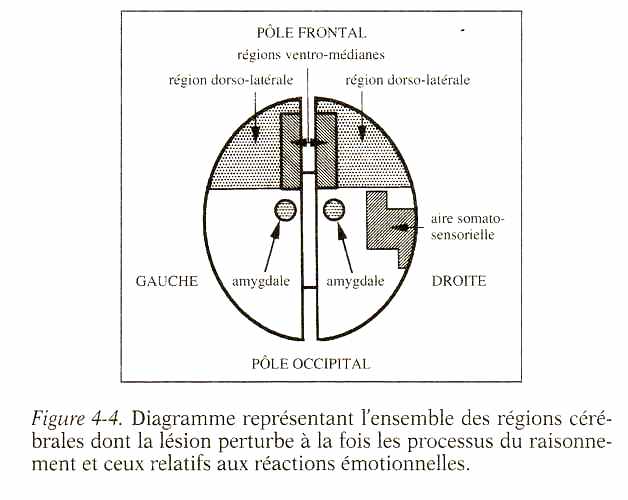

Les noyaux intralaminaires du thalamus, situés tout près de la région médiane, font aussi partie de cette zone dite « non spécifique » du thalamus qui participe à la réponse d’éveil à la douleur. En plus du lobe frontal, les noyaux intralaminaires vont rejoindre différentes régions du système limbique. Et comme le cortex frontal envoie lui-même de nombreuses projections vers le système limbique, on a ici affaire à coup sûr à un système impliqué dans la composante émotionnelle désagréable de la douleur et à la réponse comportementale destinée à l’amoindrir.

L’abondance de ces connexions réciproques que l’on retrouve dans le cortex cérébral y rend le message nociceptif beaucoup plus difficile à suivre. Les études d’imagerie cérébrale nous permettent néanmoins d’établir une implication des cortex somatosensoriels primaires, secondaires, cingulaires antérieurs et insulaires dans la perception de la douleur.

Après avoir rejoint la formation réticulée du tronc cérébral, puis certains noyaux du thalamus, le message douloureux atteint le cortex cérébral.

Les outils d’imagerie cérébrale permettent donc de faire des associations entre des structures cérébrales particulières et les différentes dimensions de ce phénomène complexe qu’on appelle couramment la douleur. Ensemble, ces régions cérébrales interconnectées entre elles forment ce qu’on appelle la matrice de la douleur. Ses différentes composantes peuvent être associées spécifiquement, mais pas exclusivement, à l’anticipation de la douleur, à sa discrimination ou à ses manifestations affectives désagréables, comme c’est le cas pour le cortex cingulaire antérieur.

On explique cette association entre les affects négatifs de la douleur et l’activité du cortex cingulaire antérieur par le fait que celui-ci intègre les inputs sensoriels au traitement cognitif. Cela permet de produire une réponse motrice appropriée à la stimulation douloureuse, comme des comportements d’évitement. L’émotion étant liée à la motivation et celle-ci à l’action, on comprend l’importance du cortex cingulaire antérieur dans les réactions affectives à la douleur qui nécessitent une réponse comportementale immédiate.

Et si c’est la partie antérieure du cortex cingulaire qui est la plus souvent citée quand on parle de la douleur, les travaux de Burkhart Bromm montrent que c’est d’abord le cortex cingulaire postérieur qui répond le premier au message nociceptif (environ 220 millisecondes après la stimulation nociceptive). Cette activité se déplace par la suite vers les parties médianes et antérieures du cortex cingulaire, avant de s’éteindre dans le cortex frontal autour de 300 millisecondes après le début du stimulus.

C’est aussi le cortex cingulaire postérieur qui permettrait de fondre en une perception unifiée l’affect négatif de la douleur à sa localisation, sa nature et son intensité grâce à ses connexions au cortex pariétal reconnu pour son rôle dans l’intégration de modalités sensorielles.

La partie postérieure du cortex pariétal intervient également dans l’attention au stimulus douloureux, de même que la région dorsolatérale du cortex préfrontal droit qui fait aussi partie de ce réseau cortical attentionnel. On sait en effet à quel point le détournement de l’attention du stimulus douloureux peut diminuer la sensation subjective de douleur, et comment ce bien-être ressenti s’accompagne d’une diminution réelle d’activité dans des régions cérébrales associées à la douleur.

Le cortex préfrontal n’est pas seulement impliqué dans les fonctions dites «supérieures» impliquant souvent l’attention, mais aussi dans l'apprentissage des sensations nociceptives, et donc dans le développement d’un affect négatif associé à ces situations. Il est donc extrêmement bien placé pour avoir son mot à dire sur l’anticipation et le contrôle de la douleur.

Par exemple, lors d’expériences conçues pour inciter le sujet à anticiper la venue de chocs électriques douloureux, ceux-ci étaient appliqués dans deux conditions : sans crème, et avec une crème placebo présentée comme analgésique. Durant la condition placebo, outre le fait que les sujets rapportent une douleur moindre, on observe une diminution concomitante de l’activité nerveuse dans des régions associées à la douleur comme le thalamus, le cortex somatosensoriel primaire et secondaire, le cortex cingulaire antérieur et le cortex insulaire (ou insula). Cependant, l'anticipation d’une douleur moindre dans cette condition placebo amène au contraire une augmentation d’activité électrochimique dans le cortex préfrontal ainsi que dans une région du mésencéphale incluant la substance grise périaqueducale.

Le cortex préfrontal étant également associé à certaines formes de mémoire de travail, autrement dit au maintien temporaire d’idées, d’informations ou de pensées en vue d’un contrôle cognitif, on voit comment tout cela pourrait lui permettre de jouer un rôle dans l’anticipation d’un soulagement à l’origine de l’effet placebo.

Quant à la substance grise périaqueducale, son activation en parallèle avec le cortex préfrontal durant l’anticipation d’un soulagement va dans le sens de l’hypothèse déjà avancée voulant que des mécanismes préfrontaux déclenchent la libération d’opioïdes endogènes dans la substance grise périaqueducale durant l’effet placebo. De plus, ce noyau du mésencéphale reçoit de l’information de nombreuses structures cérébrales liées à l’intégration des processus émotionnels.

La région de la substance grise périaqueducale reçoit aussi des afférences des fibres nociceptives ascendantes susceptibles elles aussi de déclencher les mécanismes de contrôles descendant qu’exerce cette région sur les neurones de la corne dorsale de la moelle épinière.

On sait maintenant que cette analgésie endogène peut être déclenchée par la stimulation de plusieurs autres structures sous-corticales, allant du bulbe au diencéphale. C’est le cas notamment du noyau du raphé (l’un des plus efficaces avec la substance grise périaqueducale), du noyau réticulaire latéral, du noyau du tractus solitaire, du locus coeruleus, de l’aire parabrachiale et de hypothalamus latéral.

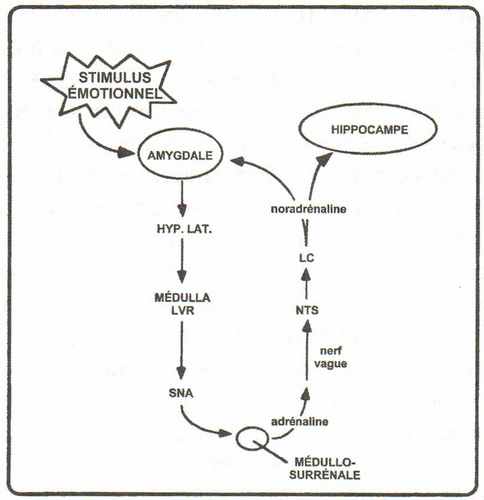

D’autres structures sous-corticales contribuent à différents phénomènes associés à la douleur. Ainsi, l’envoi d'informations nociceptives de la formation réticulée et du thalamus non spécifique à la structure régulatrice végétative par excellence qu’est l’hypothalamus sera à l'origine de l’augmentation de la sécrétion des hormones de stress et de l’activation du système nerveux sympathique. Les mêmes projections, en activant le striatum, favoriseront les réponses motrices d’alarme en grande partie automatiques déclenchées par une stimulation douloureuse.

Les interconnexions importantes entre le cortex cingulaire antérieur et l’amygdale, un haut lieu de la régulation viscérale émotionnelle, expliquent la sudation, l’accélération du rythme cardiaque, l’augmentation de la tension artérielle ou les nausées provoquées par une douleur intense.

Finalement, la localisation anatomique particulière de l’insula, ainsi que ses liens privilégiés avec le système limbique en font un candidat idéal pour servir d’interface entre l’information sensorielle en provenance du corps et l’état cognitif particulier d’une personne à un moment donné. Car une sensation subjective comme la douleur est construite justement par l’intégration de cette information sensorielle et cognitive. Or l’insula (plus spécialement l’insula antérieure droite) est l’une des structures cérébrales les plus fréquemment activées non seulement directement par un stimulus douloureux, mais aussi lorsqu’une personne regarde des images de situations douloureuses et imagine que c’est elle qui les subit.

Les recherches portant sur les bases neuronales de l’empathie révèlent ainsi une superposition partielle des aires cérébrales actives lors d’une douleur subie versus une douleur observée chez quelqu’un d’autre, superposition qui comprend l’insula et le cortex cingulaire antérieur. La vue d’une image évoquant la peur, un autre affect négatif proche de la douleur, entraîne pour sa part l’augmentation d’activité dans le cortex cingulaire antérieur et dans des structures comme l’amygdale, mais pas dans l’insula. Si la peur et la douleur provoquent tous les deux un état émotionnel désagréable associé à une réaction de retrait et de protection, on voit que leurs bases neurologiques ne sont encore une fois que partiellement superposables.

On découvre aussi que l’activité dans ce réseau est très sensible aux processus de régulation « de haut en bas » (« top down », en anglais) ce qui expliquerait des phénomènes comme l’effet placebo. Sans compter l’intégration d’une douleur particulière avec notre expérience personnelle et notre héritage culturel qui étend encore davantage le spectre des zones cérébrales impliquées.

Le développement de la théorie du portillon à partir des années 1960 et par la suite de la théorie de la neuromatrice s’appuie sur le constat que la douleur résulte d'une multitude d'interactions et d'échanges d'informations à plusieurs étages du système nerveux. Et la modulation de l’information nociceptive ascendante se fait à chacun de ces multiples relais avant d’être intégrée comme une perception douloureuse. Ce modèle circulaire de la douleur permet surtout de mieux comprendre comment les composantes nociceptives, discriminatives, affectives et comportementales peuvent s'influencer mutuellement.

Le concept de neuromatrice a été mis de l’avant par Ronald Melzack à la fin des années 1980 pour tenter d’expliquer l’étrange phénomène des douleurs aux membres fantômes. Il est en effet très fréquent que des personnes amputées ressentent des douleurs bien réelles qui leur semblent provenir du membre amputé. Ce phénomène illustre clairement que la douleur n’est pas générée par un système à sens unique. Pour l’expliquer, Melzack propose que c’est l’activité nerveuse dans un réseau comprenant plusieurs structures cérébrales qui générait la douleur. Et ce réseau pouvait même générer de la douleur sans qu’il n’y ait de stimulus sensoriel déclencheur.

Dans le cas des douleurs fantômes, un conflit entre la rétroaction visuelle et les représentations proprioceptives du membre amputé pouvait induire dans la neuromatrice une confusion génératrice de douleur. L’utilisation d’un miroir pour donner l’illusion visuelle au patient qu’il a par exemple à nouveau sa main amputée s’est d’ailleurs montrée efficace pour apaiser certaines douleurs fantômes.

Cette matrice de la douleur, ou neuromatrice, constitue donc l’ensemble des régions du cerveau dont l’activité varie lors d’une expérience douloureuse. C’est un vaste espace neuronal où peuvent être codés différents types de douleur. Chacune de ces douleurs singulières auront ce que Melzack appelle une «neurosignature» particulière, c’est-à-dire un pattern d’activation unique de la neuromatrice ou d’un sous-ensemble de celle-ci.

D’autres emploient l’expression d’assemblée de neurones pour décrire ce type d’association neuronale. Et comme les connexions des cerveaux de chaque individu sont différentes dans le détail, les neurosignatures de chaque individu sont forcément différentes. De même, les connexions synaptiques étant modifiables avec l’expérience, une neurosignature va être structurellement différente dans un même cerveau avec le temps qui passe.

Pour tenir compte de toutes les facettes du phénomène des douleurs fantômes, Melzack a proposé une neuromatrice comprenant de nombreuses structures cérébrales impliquées tant dans l’aspect discriminatif, affectif, cognitif et moteur de l’expérience douloureuse des amputés.

Sa neuromatrice incluait au moins trois circuits neuronaux majeurs dont l’importance a été confirmée par les nombreuses études d’imagerie cérébrale qui ont suivi. D’abord une voie nociceptive ascendante spinothalamique latérale discriminative, qui comprend les noyaux ventropostérieurs du thalamus et le cortex somatosensoriel. Ensuite une voie spinothalamique médiane plutôt affective et motivationnelle impliquant le tronc cérébral, les noyaux ventro-médians du thalamus, le système limbique et le cortex frontal). Et finalement des régions associatives du cortex pariétal inférieur.

Le tableau s’est aussi enrichi de régions comme le cortex orbitofrontal, préfrontal (dans les aires de Brodmann 9, 10, 44), moteur (comme l’aire 6 de Brodmann et le cortex moteur supplémentaire), sans oublier certaines régions du mésencéphale comme celle de la substance grise périaqueducale et du noyau lentiforme (ou lenticulaire).

Des régions comme le cortex cingulaire antérieur et l’insula sont même devenues aux yeux de plusieurs des régions clé dont l’activation va nécessairement de pair avec certaines facettes de la douleur, notamment sa composante affective. Sans revenir en arrière et en faire des « centres de la douleur », les neurones de ces régions montrent une grande spécificité à certains aspects de la douleur. Ce qui montre que la neuromatrice de la douleur peut avoir des « nœuds » dont l’activité est plus significative que d’autres.

ÉMOTION / SENTIMENT

Par Antonio Damasio :

Les émotions définies par Damasio incluent donc deux aspects de l’affectivité : l’arousal (excitation, éveil) et l’expression. Aspect expressif, les émotions sont l’action et le mouvement visible pour autrui lorsqu’elles se manifestent sur le visage, dans la voix et à travers les comportements. Aspect arousal, les émotions sont les phénomènes neurophysiologiques, observables empiriquement par les moyens scientifiques. Les émotions ainsi définies sont en principe publiques et observables à la troisième personne, et peuvent être déclenchés et exécutés à l’insu de l’agent de l’émotion. Elles sont avant tout d’ordre non conscient.

Les sentiments ont d’ailleurs les caractéristiques d’être privés, subjectifs et conscients, comme toutes les autres formes de représentations mentales, telles que la pensée, l’information, le savoir ou la connaissance. Les représentations mentales sont privées, parce que seul celui qui le possède peut le voir, comme un film projeté à l’intérieur du cerveau. Les sentiments ainsi définis par Damasio sont les produits issus de l’étape plus élaborée des processus de traitement émotionnel. Ils sont les émotions rendues conscientes. Autrement dit, au stade du sentiment, les émotions, à l’origine somatiques et aveugles, sont éventuellement transformées en images mentales qui nécessitent l’intervention des processus cognitifs de haut niveau.

Interview en 2004 :

Exactement. Même les organismes très simples éprouvent des émotions, c'est-à-dire des réactions naturelles, automatiques, qui les conduisent, directement ou indirectement, à préserver leur corps et à assurer son équilibre interne. Face à une menace, par exemple, un animal va éprouver de la peur et se mettre en retrait. Avant même qu'il fuit ou qu'il se fige, il se produit des changements dans son organisme: la distribution du flux sanguin se modifie, des hormones sont sécrétées... C'est cette série de réactions, visibles ou non, qui constitue ce que l'on appelle «émotion».

L'émotion, au sens le plus simple, serait donc d'abord utilitaire, elle aurait pour but premier de protéger l'organisme, de faire en sorte qu'il se perpétue.

Il n'y a aucun doute qu'elle sert à cela. Spinoza le disait déjà: il y a un désir de durer dans nos corps. On peut dire que ce désir est inscrit dans tous les systèmes biologiques. Tous les animaux ont les mêmes types de réaction face à une menace : la fuite, l'immobilité ou l'agression... Même un organisme unicellulaire comme la paramécie, qui n'a ni corps ni cerveau, s'enfuit lorsqu'il rencontre un danger dans son environnement, une brusque variation de température, une vibration ou le contact d'un objet qui pourrait briser sa membrane.

Mais est-ce vraiment une émotion ?

Il y a là l'essence du processus émotionnel. Les animaux disposent d'une gamme d'émotions primaires: la peur, le bonheur, la tristesse, la colère, la surprise, le dégoût... Ce dernier, par exemple, permet à l'animal de rejeter une protéine qui n'est pas bonne pour lui. Si on mange quelque chose d'avarié, on a immédiatement une réaction de rejet, notre visage se déforme et nous recrachons la substance ou nous la vomissons si nous l'avons déjà ingérée. Le corps se défend. L'animal, dégoûté, agit de la même manière. La mouche, qui possède un système nerveux minuscule, éprouve elle aussi des émotions : si on l'irrite, elle se met à voleter dans tous les sens pour éviter d'être écrasée. Prenez l'aplysia, un petit escargot de mer. Si vous le touchez, il se rétracte, son coeur bat beaucoup plus rapidement, sa pression sanguine augmente, on observe des émissions d'hormones dans tout son corps, et l'animal émet de l'encre noire pour masquer sa présence face au prédateur.

Ne me dites pas qu'il a peur !

Mais si ! On assiste là à un miniconcert de cette émotion qu'on appelle en effet «peur» et qui nous concerne tout autant que cet escargot. Mais il y a une autre question: est-ce que l'aplysia ressent la peur ? Là, j'en doute. Il ne se représente pas cette émotion, il ne la pense pas, à la différence des espèces animales complexes qui ont aussi une gamme d'émotions sociales: la sympathie, l'embarras, la honte, la culpabilité, l'orgueil, l'envie, la gratitude, l'admiration, l'indignation, le mépris... Les oiseaux, les chiens, les singes, les humains ressentent l'émotion, c'est-à-dire qu'ils ont, eux, la possibilité d'établir une relation entre la réaction automatique de leur organisme et l'objet, l'événement, la personne qui en est à l'origine.

C'est ce que vous appelez le «sentiment», qu'il faut donc distinguer de la simple émotion. Peut-on dire que le sentiment est la perception de l'émotion ?

Absolument. Mais c'est aussi la perception de la cause de cette émotion. Lorsque nous éprouvons de la tristesse, nous la percevons physiquement, mais nous avons aussi conscience de ce qui l'a suscitée: une mauvaise nouvelle, la perte d'un objet, la disparition d'un être cher. Les émotions sont des manifestations visibles ou détectables dans le corps (par dosage d'hormones ou par enregistrement des ondes); les sentiments, eux, sont des images mentales, donc cachées... Ce sont en quelque sorte des idées du corps, la conscience d'un certain état du corps lorsque celui-ci est perturbé par un processus émotionnel. Les deux - émotion et sentiment - sont intimement liés, et nous avons tendance à les confondre. Toutes les émotions peuvent devenir des sentiments à partir du moment où nous établissons cette relation de cause à effet entre les transformations de notre corps et ce qui les a suscitées.

Votre escargot marin préféré connaît peut-être la peur, mais il n'a donc pas de sentiments.

Il connaît des émotions, la peur, la sensation de bien-être quand il mange, l'impression que la température ambiante lui convient ou qu'il se sent en sécurité. Il adopte un comportement que l'on peut associer à la souffrance, mais je doute en effet qu'il souffre comme nous ou comme des animaux complexes.

Comment le savez-vous ?

Là, nous sommes dans le domaine de la spéculation, mais je m'appuie sur un constat: notre escargot n'a pas les dispositifs anatomiques nécessaires pour percevoir les changements qui se produisent dans son corps. Pour savoir si tel ou tel animal éprouve ou non des sentiments, il faut aller voir s'il existe, dans son cerveau, une cartographie de son organisme. C'est le cas chez l'homme: les différentes parties de notre corps sont représentées, un peu comme s'il y avait des cartes de correspondance. L'émotion peut aller directement au corps - c'est le cas de l'escargot - susciter des réactions chimiques, des signaux dans les muscles, les viscères. Mais elle peut aussi, c'est la grande différence, partir du cerveau lui-même, agir sur ces cartes de représentation du corps, et simuler en somme un état virtuel.

Quelles sont les espèces dotées d'une aptitude «sentimentale» ?

Je pense que les oiseaux et les mammifères ont des sentiments. Je serais en tout cas navré d'apprendre qu'ils n'en ont pas. Les comportements de ces animaux sont très proches de ceux des humains. Ils disposent des fameuses structures cérébrales qui font l'encartage du corps.

Dans une bonne logique darwinienne, les sentiments auraient donc eux aussi été inventés par l'évolution, au stade des animaux les plus évolués. Mais pour quelle raison? En quoi apportaient-ils quelque chose de plus ?

La nécessité, dans l'évolution, c'était d'avoir une représentation cérébrale du corps. Le cerveau reçoit en permanence des signaux de l'organisme tout entier, qui l'informent sur son état, via les nerfs, le réseau sanguin, et il réagit par des substances chimiques (quand le taux de glucose baisse, on ressent le besoin d'aller manger). Or, dans un cerveau complexe, où les informations reçues sont innombrables, ce système de détection a besoin d'une carte qui représente l'organisme, comme le schéma électrique d'un immeuble. C'est un avantage, car cela permet de répondre immédiatement et précisément aux demandes de l'organisme. L'évolution a donc retenu ce dispositif pour les animaux supérieurs... Mais celui-ci permet aussi d'établir une relation entre une réaction automatique du corps (l'émotion) et ce qui la provoque. La conséquence inattendue, ce sont les sentiments.

Qui seraient donc nés un peu par hasard.

Exactement. Les sentiments ont permis d'aller encore plus loin: un être «sentimental» peut mettre en mémoire différents épisodes émotionnels avec leur cause, il peut prévoir qu'un certain événement risque de provoquer une mauvaise émotion, il échappe à la tyrannie de l'automatisme et acquiert un certain sens du bon et du mauvais. Cela plaide d'ailleurs en faveur de l'existence de sentiments chez les animaux complexes: ils montrent à l'évidence une certaine aptitude morale.

Morale ! Les animaux ?

Si un chimpanzé voit l'un de ses congénères exprimer une douleur, il va éprouver de la compassion à son égard. Il le fait même à l'égard des enfants humains. Récemment, dans un zoo de Chicago, un petit enfant est tombé dans la fosse des chimpanzés et s'est évanoui. On a alors vu une énorme mère chimpanzé s'approcher de lui, le prendre dans ses bras, doucement, comme s'il s'agissait de l'un des siens. Une belle démonstration de compassion... Certains animaux montrent aussi des preuves de culpabilité. On sait bien qu'un chien, par exemple, lorsqu'il a bravé un interdit, donne l'impression de se sentir coupable... Parmi les gorilles, où il y a des mâles dominants, on voit des conduites très proches de ce que nous appelons, nous, fierté ou orgueil: les dominants bombent le torse, les animaux soumis s'abaissent... Ces comportements que l'on observe chez les animaux évolués sont une esquisse de sens moral. «Quand nous ressentons une joie ou une tristesse, celle-ci est toujours en relation avec ce que nous avons vécu ou ce que nous allons vivre»

Si d'autres animaux éprouvent des sentiments, quelle est alors la spécificité de l'homme dans cette histoire ?

C'est la richesse extraordinaire qui résulte de sa grande capacité de mémoire. Nos sentiments à nous sont complexes et profonds parce que, à tout moment, notre cerveau peut se faire une idée de notre passé et de notre futur. Quand nous éprouvons une joie intense ou une profonde tristesse, celle-ci est toujours en relation avec ce que nous avons vécu ou ce que nous allons vivre. En cela, nous sommes très différents des animaux : les chimpanzés et les bonobos n'ont pas ce pouvoir de donner un sens à leur passé et à leur futur, ce qui limite forcément la profondeur de leurs sentiments. Et puis, bien sûr, il y a notre langage, qui donne une autre dimension. Avec les mots, nous pouvons faire des catégories, comparer, délibérer, choisir...

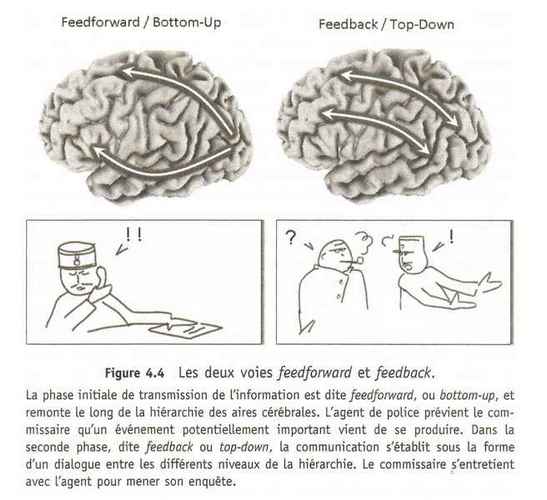

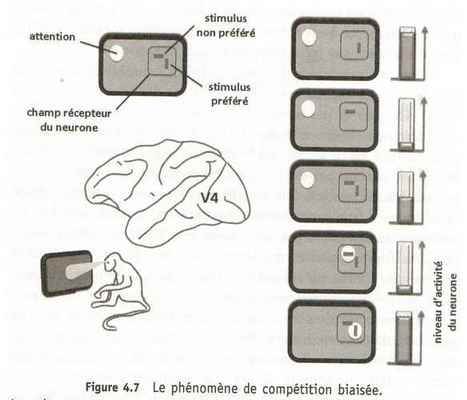

A-t-on identifié, dans nos cerveaux, des zones qui correspondraient à ces fameux sentiments ?