Aberration des intruments : elle provient de divers défauts des systèmes optiques.

Aberration de la lumière : L'aberration de la lumière, ou aberration proprement dite, ne relève pas, quant à elle, de l'instrumentation, mais de l'astrométrie. Cette aberration correspond au petit écart observé dans la position apparente d'une étoile (ou de tout autre astre), par rapport à sa direction vraie au cours de la journée ou de l'année.

ABLATION

Perte de masse subie par un météoroïde lorsqu'il pénètre dans l'atmosphère. Cela correspond en même temps à un processus de refroidissement invoqué notamment pour expliquer l'état de la surface des météorites, au cours duquel la partie périphérique de l'objet considéré est vaporisée (normalement dans des proportions très importantes). La chaleur est ainsi évacuée en même temps que la matière est rejetée.

ACCRÉTION

Processus d'accumulation de matière sous l'effet de la gravitation. Autour des astres responsables d'un tel processus, cela conduit fréquemment à l'apparition d'une structure intermédiaire (appelée disque d'accrétion) entre la source de matière (nuage interstellaire, enveloppe d'une étoile géante, etc.) et sa destination (une planète ou étoile en formation, ou encore un astre compact, tel un trou noir, une étoile à neutrons ou une naine blanche).

ACHONDRITE

On désigne ainsi une classe de météorites pierreuses dépourvues d'inclusions particulières, appelées chondres. Les achondrites rappellent les basaltes'-terrestres et lunaires. On les suppose provenir de la croûte ou du manteau d'un corps parent (astéroïde) qui aurait été suffisamment gros pour connaître une différenciation interne.

ALBÉDO

Fraction de lumière réfléchie par un astre. Cette notion concerne essentiellement les corps du Système solaire, et renvoie à leur capacité à réfléchir la lumière du Soleil. L'albédo d'un corps parfaitement absorbant (noir) est nul. L'albédo d'un corps parfaitement réfléchissant (blanc) est égal à un.

L’albédo d’un des objets les plus foncés, le charbon, vaut encore 0,04 à 0,05.

AMALTHÉE

Satellite de Jupiter faisant partie des cinq satellites intérieurs dont les orbites sont presque circulaires, avec des plans qui ressemblent au plan équatorial de la planète. Découvert en 1892 par l’astronome américain Edward Emerson Barnard, Amalthée était le vingtième satellite à avoir été trouvé dans notre Système solaire et, en même temps, le dernier qui a été aperçu par des moyens visuels. Son appellation lui a été donnée par Camille Flammarion en référence à la nourrice de Zeus, contrariant Barnard qui aurait préféré le baptiser du nom de Colombia, faisant allusion à la date de sa découverte. D’assez faibles dimensions (262x146x134 km, diamètre maximal de 270 km), Amalthée répand une lumière rougeâtre relativement sombre. Sa révolution sidérale est de 0,498 jours ; la distance moyenne qui la sépare de Jupiter est de 181 000 km.

AMAS + AMAS OUVERTS + AMAS GLOBULAIRES

Un amas est une concentration d'astres liés par la gravitation. On peut distinguer les amas stellaires, qui sont composés d'étoiles nées toutes à peu près en même temps, et les amas de galaxies.

Il existe deux types d'amas stellaires :

AMAS DE GALAXIES

Les amas de galaxies sont les plus grandes structures observables de notre Univers. Ils sont constitués de centaines de galaxies, liées ensemble par leur propre attraction gravitationnelle.

Entre les galaxies on y trouve de la matière constituée de gaz chaud, formant un plasma, dont la température atteint 10 à 100 millions de degrés.

Ce plasma est un fort émetteur de rayons X.

De l'analyse spectrale de ces rayons X on en déduit la température de l'amas et sa dynamique. Les amas de galaxies se forment aux croisements des filaments qui composent cette toile d'araignée cosmique.

La Voie Lactée et la Grande Nébuleuse d'Andromède ont des galaxies satellites. Ces deux spirales géantes appartiennent à un groupement encore plus grand de 20 galaxies dont M31, M33, Maffei I et Maffei II, le Grand et le Petit Nuage de Magellan, appelé le Groupe local.

Toutes ces galaxies se déplacent autour d'un centre commun situé entre notre Galaxie et la Nébuleuse d'Andromède. Tous les observateurs connaissent la plus grosse et la plus brillante de toutes: M31, dans la constellation d'Andromède. Les amas de galaxies les plus connus sont Virgo, Pegasus I, Pisces, Cancer, Perseus, Coma, Ursa Major III, Hercules, Pegasus, Amas A, Centaurus, Ursa Major I, Léo, Gemini, Corona Borealis, Amas B, Bootes, Ursa Major II, Hydra II.

Distante de 2,5 millions d'années-lumière, M31 est la galaxie la plus proche mais surtout c’est la seule qui soit visible à l'œil nu, par nuit sombre.

L'amas de la Vierge (Virgo) est un amas massif de galaxies qui domine le superamas de la Vierge. C’est le plus proche amas de galaxies de notre Galaxie, la Voie Lactée.

Il y a environ 2000 galaxies dans cet amas (mais 90% d'entre elles sont des galaxies naines).

Cet amas a un diamètre d'à peu près 15 millions d'années lumière, à peine plus que notre Groupe Local, mais il contient cinquante fois plus de galaxies.

On peut considérer le Groupe Local, ou d'autres groupes lui ressemblant comme des amas renfermant un nombre relativement restreint d'objets.

Les amas de galaxies peuvent être bien plus importants. Si l'on descend jusqu'à la magnitude 21, il existerait ainsi 75 millions de galaxies.

Le groupe local fait partie d'un énorme complexe de 10 000 galaxies assemblées dans des amas s'étendant sur quelques 200 millions d'années lumières, appelé Superamas local ou Superamas de la Vierge.

Le Superamas de la Vierge et les Superamas de l'Hydre et du centaure tombent eux-mêmes vers une autre grande agglomération d'amas de galaxies que l'on appelle le Grand Attracteur.

De notre socle terrestre, nous participons à un fantastique ballet cosmique : la Terre nous propulse à 30 km/s (108 000km/h) autour du Soleil qui fend l'espace à 230 km/s (828 000km/h) autour de la Voie lactée.

ANNEAUX

Jusqu'en 1977, les seuls anneaux connus autour d’une planète étaient ceux qui entouraient Saturne. Il est apparu depuis que les quatre planètes géantes du Système solaire possèdent des anneaux. Il ne s’agit pas de structures rigides : ils sont composés de milliards de petits corps (poussières ou blocs de roches plus gros) recouverts de glace, et circulant sur un même plan.

Les anneaux de Jupiter ont été découverts en 1979, grâce à la sonde Voyager 1 et sont très difficiles à déceler depuis la Terre. Immergées dans un halo aux contours indécis, les particules qui les constituent, forment des structures, nettement dessinées, mais sont bien plus dispersées que celles formant les anneaux de Saturne.

Parfaitement visibles depuis la Terre, certains des anneaux de Saturne ont d’abord été notés par Galilée en 1610, qui les avait pris pour des satellites. Ils n’ont été reconnus comme tels qu’en 1654 par Huygens. On distingue traditionnellement sept anneaux concentriques principaux, mais les sondes Voyager en ont révélé de milliers.

Les anneaux de Saturne sont trop instables pour durer, ils ont donc une origine récente à l'échelle astronomique.

Découverts depuis la Terre en 1977 grâce à l’occultation d’une étoile, les anneaux d'Uranus constituent le premier système annulaire connu depuis la découverte de celui de Saturne. La sonde Voyager 2, en 1986, a permis d’en dénombrer 11. Très sombres et étroits, ils semblent pauvres en poussières. Ils sont de forme elliptique plutôt que circulaire.

On connaît, depuis le passage dans leur voisinage en 1989 de la sonde Voyager 2, quatre anneaux très sombres autour de Neptune. Ils sont étroits comme ceux d’Uranus, et très écartés. L'anneau externe est serti de plusieurs quatre arcs brillants, dont trois avait été détectés en 1984 et 1985 depuis la Terre. On leur a donné les noms de : Courage, Liberté, Égalité et Fraternité.

ANNÉE ANOMALISTIQUE

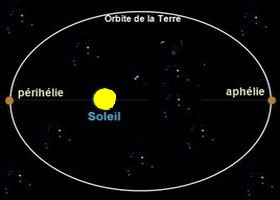

Intervalle de temps entre deux passages successifs de la Terre au périhélie.

ANNÉE LUMIÈRE

Ou Année de lumière (La Distance des astres). - L'année-lumière (symbole : AL) est la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année - soit environ : 9 461 000 000 000 kilomètres. Pour les distances courtes, on peut utiliser des subdivisions de l'année, ainsi pourra-t-on lire que la Soleil se situe à seulement 8 mn 20 s de lumière de la Terre, ou que Saturne est à cinq heures de lumière. On ne parle pas, en revanche de décennies ou de siècles-lumière, mais les objets les plus lointains sont à des distances qui dépassent la dizaine de milliards d'années-lumière. L'étoile la plus proche du Soleil se situe à un peu plus de 4 années-lumière.

ANNÉE SIDÉRALE

Temps que met la Terre, dans son mouvement autour du Soleil, pour revenir en face de la même étoile.

APEX

Point de la sphère céleste vers lequel s'avance le Système solaire. Il se situe vers la limite des constellations d'Hercule et de la Lyre.

APHÉLIE

Du grec "apo" = loin de, et "hélios" = Soleil. - L'aphélie est le point le l'orbite d'une planète qui est le plus éloigné du Soleil. Quand les planètes sont à leur aphélie, leur mouvement est le plus lent possible, tandis qu'il est le plus rapide au point opposé nommé périhélie.

APOASTRE

Comme l’aphélie, terme utilisé en relation avec les corps qui tournent autour du Soleil, et l’apogée, que l’on emploie surtout par rapport à l’orbite lunaire, mais également aux satellites naturels et artificiels du Système solaire, aussi l’apoastre correspond au point sur une orbite elliptique le plus éloigné de l’objet qui forme le centre de l’attraction. Au contraire des deux expressions précédentes, le terme “apoastre” peut être utilisé par référence à toute sorte de corps céleste, mais en particulier, il indique la position où la distance entre deux étoiles constituant un système double est à son maximum. Le point à l’autre bout de la ligne des apsides se nomme périastre.

APOGÉE

Un apogée (du grec apogeios : loin de la Terre ; apo : loin + gê : Terre), dans les domaines de l'astronomie et de l'astronautique, est le point extrême de l'orbite elliptique d'un astre ou d'un corps céleste artificiel par rapport au centre de la Terre, autour de laquelle il orbite, ou plus exactement autour de leur centre de masse commun.

Il existe une confusion courante entre apogée et aphélie : L'apogée se réfère à la position d'un satellite en orbite autour de la Terre, par rapport à cette dernière. Alors que l'aphélie se référe à la position de la Terre sur son orbite circum-solaire, par rapport au Soleil.

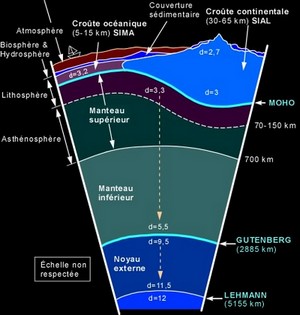

ASTHÉNOSPHÈRE

Couche de roche, à l'intérieur de la Terre, assez souple pour maintenir l'équilibre hydrostatique.

L'asthénosphère (du grec asthenos, sans résistance) est la partie ductile du manteau supérieur terrestre. Elle repose sous la lithosphère rigide et sur la mésosphère (manteau inférieur).

ASTÉROÏDES

Autrefois, on pensait que les astéroïdes étaient des fragments restants d'une planète qui se serait désagrégée. Mais toute planète qui se serait formée dans la ceinture d'astéroïdes aurait rapidement éclaté sous l'action de la force d'attraction de Jupiter. Aujourd'hui, les orbites de plus de 2.500 astéroïdes ont été étudiées. La plupart des astéroïdes mesurent moins de quelques kilomètres de diamètres. Vesta est le seul astéroïde suffisamment brillant pour être visible à l'oeil nu. Le diamètre de Cérès atteint 1.003 km, ce qui en fait de loin le plus grand astéroïde. De tous les autres, seuls Pallas et Vesta ont des diamètres excédant 500 km. Les astéroïdes varient également en composition. Certains sont formés essentiellement de carbone (C), et d'autres semblent être métalliques et riches en fer. Ils se déplacent tous autour du Soleil dans la même direction que les autres planètes, mais souvent, leurs orbites sont allongées et disposées dans un plan différent des orbites planétaires. Ils voyages par familles bien définies. Les trous entre les groupes sont dus à la gravité de Jupiter. Les petits astéroïdes passant à proximité de la Terre pourraient bien ne pas être de véritables astéroïdes, mais plutôt les vestiges de comètes éteintes.

De nombreux petits corps rocheux appelés astéroïdes sont présents dans le système solaire, une partie importante d'entre eux circulent dans un anneau, entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter entre 2 et 4 UA, dans ce que les astronomes appellent la ceinture d'astéroïdes, autrement appelée ceinture principale.

Elle marque ainsi la limite entre les planètes telluriques et les géantes gazeuses.

Les plus gros astéroïdes connus de la ceinture sont Cérès, Pallas et Vesta. Ce sont les seuls à avoir un diamètre supérieur à 500 km, donc les seuls à avoir une forme quasiment sphérique. En effet, à partir d'un diamètre de 500 km, un astre rocheux est suffisamment gros pour prendre une forme sphérique, la masse de l'astre est suffisante pour exercer une force de gravitation supérieure aux forces de cohésion de la matière. La matière se répartit donc naturellement en boule sous l'action de son propre poids. En dessous de 500 km de diamètre, les astéroïdes comme Gaspra (15 km) ou Ida (56 km), présentent des formes très irrégulières.

L'objectif principal des astronomes est de ramener sur Terre un morceau d'astéroïde, afin de mieux comprendre la formation des planètes du système solaire.

« Les astéroïdes sont en quelque sorte l'ADN du système solaire, ils ont gardé la mémoire de la nébuleuse initiale. » remarque faite par Patrick Michel, astrophysicien à l'observatoire de la côte d'azur

La 1000ème découverte homologuée eut lieu en 1921 et la 10 000ème en 1989. En mars 2006, il y avait 129 436 astéroïdes homologués.

La sonde NEAR Shoemaker (Near Earth Asteroid Rendezvous) fut lancée le 17 février 1996 par la NASA pour étudier en détails Éros, l'un des plus gros astéroïdes géocroiseurs.

Cette sonde donna une cartographie complète d'Éros en 2000, elle s'est finalement posée sans dommage sur l'astéroïde, le 12 février 2001 et envoya son dernier signal le 28 février 2001.

L'espace est loin d'être vide, il est jonché de poussières et de matière datant de la création du système solaire.

Les astéroïdes et les comètes, objets métalliques et rocailleux, se déplacent à une allure vertigineuse autour des planètes et de notre Soleil.

Les météorites et les comètes pilonnent les planètes depuis la naissance du système solaire. Bien qu'ils paraissent sagement installés sur leurs orbites entre Mars et Jupiter, ils sont parfois destructeurs et on leur doit vraisemblablement l'apparition de la vie sur Terre.

Les astéroïdes étant nos voisins les plus proches, ils sont d'une manière ou d'une autre, liés à notre destin.

La masse totale de tous les astéroïdes de la ceinture principale est très petite, elle est estimée à 4×10-21 kilogrammes, ce qui équivaut approximativement à 5% de la masse de la Lune.

On distingue 3 catégories d'astéroïdes: les silicatés (groupe s), les carbonés (groupe c) et les métalliques (groupe m). Les premiers étant composés de minéraux, les second de carbone et de glace et les derniers de métaux. Les astéroïdes sont classés par groupes en fonction de leur place au sein de la ceinture d'astéroïdes.

Le nom du groupe correspond au nom de l'astéroïde principal dans le groupe : Hungarias, Floras, Phocaea, Koronis, Eos, Themis, Cybeles et Hildas.

ATMOSPHÈRE

Couche de gaz que l'on rencontre à la périphérie de certains astres. Les planètes telluriques et géantes, par exemple, possèdent une atmosphère. Il en est de même pour certaines planètes naines, telle que Titan, ou encore la Lune ou Mercure, mais dans ces deux derniers cas l'atmosphère est excessivement ténue. Le Soleil et les autres étoiles possèdent également une atmosphère, qui correspond à la partie supérieure de leur enveloppe et éventuellement à leur couronne. L'atmosphère de la Terre est composée d'air. Mais cette composition est très différente sur les autres corps célestes connus. Les conditions de température et de pression que l'on y rencontre peuvent également y être très différentes.

AURORE POLAIRE

Comme le suggère leur nom, les aurores polaires sont des phénomènes lumineux que l'on observe dans le ciel, surtout dans les régions de latitudes élevées, que ce soit dans l'hémisphère Nord - on parle alors d'aurores boréales - ou dans l'hémisphère Sud - aurores australes. L'aspect des aurores est très variable. Il peut correspondre à celui de simple lueurs colorées, aussi bien qu'à de grandes draperies ondulantes déployées sur une grande partie de la voûte céleste. Ces phénomènes auroraux sont rarement visibles aux latitudes moyennes, et se présentent d'ordinaire sous la forme d'une simple coloration du ciel qui semble le reflet d'un incendie. Le plus souvent, ces lueurs faiblement brillantes brillantes échappent aux regards, à cause de la pollution lumineuse occasionnée par l'urbanisation. Bien qu'exceptionnelles, quelques aurores, qui ne méritent plus d'être qualifiées de polaires, ont aussi été signalées à la hauteur des tropiques.

La nature des aurores polaires est longtemps restée assez mystérieuse. La direction constante de leurs arcs, par rapport au méridien magnétique, et les perturbations violentes qu'elles apportent pendant toute leur durée dans la direction de l'aiguille aimantée, leur ont fait certes attribuer assez tôt une origine électrique. Mais à quelle altitude avaient-elles lieu ? Quels mécanismes étaient-ils à l'oeuvre ? On sait aujourd'hui que ces lueurs sont en relation avec les interactions entre le vent solaire et le champ magnétique de la Terre. Elles résultent de l'afflux massif de particules électriquement chargées (électrons et protons surtout) soufflées par le Soleil lors de ses éruptions chromosphériques et qui, canalisées par le champ magnétique terrestre, frappent la haute atmosphère généralement à des altitudes qui se situent autour d'une centaine de kilomètres, mais qui peuvent atteindre jusqu'à 800 km - là où il n'y presque plus aucun atome à ioniser! - comme l'a montré en 2003 le satellite militaire Solar Mass Ejection Imager), dans les régions proches des pôles magnétiques, Nord et Sud. Se produisant simultanément dans les deux hémisphères, le maximum d'intensité des aurores a lieu le long d'un anneau en forme d'ellipse, l'ovale auroral, centrée sur chacun des pôles magnétiques et dont le rayon est d'une vingtaine de degrés.

Les amas ouverts, qui sont des concentrations de quelques centaines à quelques milliers d'étoiles composés le plus souvent de jeunes étoiles, et que l'on rencontre essentiellem ent dans le disque des galaxies spirales. On les distingue des associations, dont l'effectif est moins important, et dont le lien gravitationnel est absent ou insignifiant.

Les amas globulaires, de forme sphérique ou ellipsoïdale, peuvent rassembler plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d'étoiles parmi les vieilles que l'on connaisse, et dont la densité dans le région centrale est très importante. Ces amas se rencontrent à la périphérie des galaxies, dans leur halo.

Les anneaux de Saturne sont un des plus beaux et des plus étonnants spectacles du système solaire.

C’est pourquoi le 1er juillet 2004, le vaisseau spatial Cassini-Huygens a réduit sa vitesse pour être capturé par la force gravitationnelle de Saturne afin d'entrer en orbite avec elle.

Le vaisseau spatial a exploré jusqu'en 2008 la planète Saturne, ses lunes mystérieuses, ses anneaux stupéfiants et son environnement magnétique complexe.

Les anneaux de Saturne sont constitués d'innombrables particules, chacune sur une orbite propre, de silicates, d'oxyde de fer et de particules de glace d'une taille variant du grain de poussière à quelques mètres. Les anneaux s'étendent sur une couche fine de plus de 400 000 km. À l'exception de l'anneau le plus externe, ils ne dépassent pas 1 km d'épaisseur. Toute cette matière réunie en un seul objet, serait équivalente à la taille d'Epiméthée ou de Prométhée c’est à dire pas plus grand qu'une lune de 100 à 150 km de diamètre.

La théorie proposée par Édouard Albert Roche au XIXe siècle, explique que les anneaux proviennent d'une lune de Saturne dont l'orbite se serait trop rapproché de la planète et qui aurait été mise en morceaux par les forces de marée ou bien désintégrée par l'impact d'une comète ou d'un astéroïde.

Les anneaux de Saturne entretiennent des résonances complexes avec certains de ses satellites. Certains, nommés 'satellites bergers' (Atlas, Prométhée et Pandore), sont clairement indispensables pour la stabilité des anneaux.

Mimas semble responsable de la division de Cassini, Pan est situé à l'intérieur de la division d'Encke. Le système global est d'une très grande complexité comme le montre les résultats de la sonde Cassini, entrée dans l'orbite de Saturne en 2004.

Ce système planétaire complexe et étonnant intrigue les scientifiques.

Une de ces intrigues concerne la division Cassini, c’est à dire le grand intervalle situé entre les anneaux A et B. Alors que les anneaux de Saturne sont presque exclusivement composés d'eau sous forme de glace, les données montrent que la division Cassini contient plus de poussières que de glace.

La division Cassini découverte au 17ème siècle par Giovanni Domenico Cassini, révéla que les anneaux de Saturne ne constituaient pas des éléments contigus. Les particules situées entre les anneaux A et B ressemblent remarquablement à ce qui a été observé sur Phoebe, une des lunes de Saturne.

Les anneaux de Saturne sont instables. Ce dont il faut prendre en compte c’est la la proximité des anneaux par rapport à sa planète. En effet la zone des anneaux se situe à peine entre 60 et 200 000 km de la planète alors que Saturne a un diamètre équatorial de 120 536 km. Ce qui explique l'instabilité de ses structures en anneaux.

Ses structures de particules ne peuvent donc exister que dans un périmètre bien défini à l'intérieur de la limite de Roche maintenues par la forte attraction de la planète proche.

A proximité de la planète, les forces d'attraction de la planète sur deux particules proches est supérieure à l'attraction mutuelle entre les deux particules, ce qui empêche l'accrétion des particules. La distance à laquelle ces deux effets s'annulent s'appelle la limite de Roche.

Au delà, les collisions amènent les particules à s'accoler par accrétion et à former un satellite.

Depuis la Terre cette structure semble homogène mais de plus près les anneaux montrent des bandes distinctes. Plus près encore, on verrait d'innombrables particules libres qui disparaîtraient très rapidement si aucun mécanisme ne les maintenait en place.

C’est là que rentre en piste les satellites gardiens. Ce rôle de sculpteur et de gardien de ces structures est principalement joué par ces satellites.

Les anneaux de Saturne ont moins d'un kilomètre d'épaisseur et peuvent localement, être beaucoup plus minces.

En effet, les collisions tendent à réduire les mouvements perpendiculaires au plan équatorial. La forme naturelle d'un anneau est donc d'être plate et large, étalée régulièrement jusqu'à la limite de Roche.

Tous les objets sortant de cette zone se transforment en satellite. L'origine des anneaux reste un des problèmes les plus ardus qui se pose aux astronomes. D'autant qu'il ne s'agit pas d'un phénomène unique. Jupiter, Uranus et Neptune possèdent eux aussi des systèmes d'anneaux comparables.

Un astéroïde est un objet céleste non observable à l'œil nu à cause de sa petite taille qui varie de quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines de kilomètres de diamètre et qui fait partie de notre système solaire.

Les objets de moins de 50 m de diamètre sont appelés des météorites.

Les astéroïdes ne sont pas des satellites de planètes. Ce sont des débris du disque protoplanétaire, qui n'étant pas assez nombreux et massifs, n'ont pas réussi à se regrouper suffisamment pendant leur formation pour former une planète.

Les astéroïdes ont une grande importance dans la compréhension de la formation du système solaire, c’est pour cette raison que les astronomes montrent un fort intérêt à l'étude de ces objets.

La ceinture d’astéroïdes n’a pas été découverte en tant que telle, on cherchait autre chose, c’est l'effet serendip. Le premier astéroïde fut découvert par hasard le 31 décembre 1800 par Giuseppe Piazzi, directeur, à l'époque, de l'observatoire de Palerme (Sicile). C’est en observant la constellation du Taureau, qu'il aperçut un objet non identifié se déplaçant très lentement dans le ciel nocturne.

Son collègue, Carl Friedrich Gauss détermina la distance exacte de cet objet inconnu et plaça cet astre entre les planètes Mars et Jupiter. Piazzi le nomma Cérès, du nom de la déesse grecque qui fait sortir la sève de la Terre et qui fait pousser les jeunes pousses au printemps.

Entre 1802 et 1807, trois autres corps furent découverts : Pallas, Junon et Vesta. En 1868, 100 astéroïdes étaient connus.