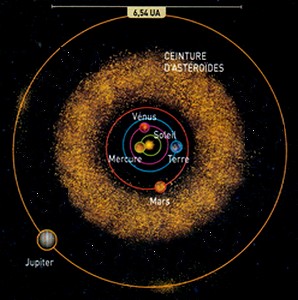

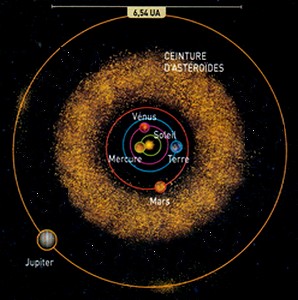

CEINTURE D'ASTÉROÏDES

C'est une couronne située entre Mars et Jupiter (de 2 à 4 UA). Elle marque la limite du Système solaire interne, domaine des planètes telluriques. Là orbitent des millions de petits corps de forme irrégulière (à l'exception de Cérès) composés de glace, de roche et de métaux : les astéroïdes. Au-delà débute le Système solaire externe, où évoluent les planètes géantes gazeuses.

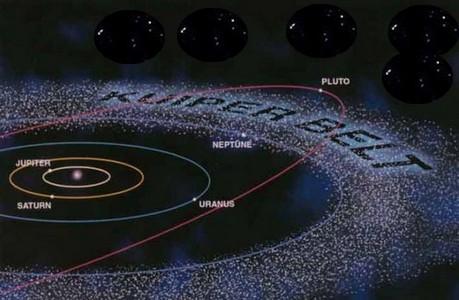

CEINTURE DE KUIPER

La ceinture de Kuiper (parfois appelée ceinture d'Edgeworth-Kuiper, est une zone du système solaire s'étendant au-delà de l'orbite de Neptune, entre 30 et 55 unités astronomiques (ua). Cette zone en forme d'anneau est similaire à la ceinture d'astéroïdes, mais plus étendue, 20 fois plus large et de 20 à 200 fois plus massive. Comme la ceinture d'astéroïdes, elle est principalement composée de petits corps, restes de la formation du système solaire, et d'au moins trois planètes naines, Pluton, Makemake et Haumea. En revanche, tandis que la ceinture d'astéroïdes est principalement composée de corps rocheux et métalliques, les objets de la ceinture de Kuiper sont majoritairement constitués de composés volatils gelés comme le méthane, l'ammoniac ou l'eau.

Depuis la découverte du premier objet en 1992, plus de mille autres objets ont été découverts dans la ceinture de Kuiper et elle contiendrait plus de 70 000 corps de plus de 100 km de diamètre. Elle serait le principal réservoir des comètes périodiques dont la période de révolution est inférieure à 200 ans. Les centaures et les objets épars, tels qu'Éris, en seraient issus. Triton, le plus gros satellite de Neptune pourrait être un objet de la ceinture de Kuiper qui aurait été capturé par la planète. (136199) Éris est le plus grand objet connu de la ceinture de Kuiper.

La ceinture de Kuiper ne doit pas être confondue avec le nuage d'Oort, zone encore théorique et supposée être mille fois plus éloignée. Les objets de la ceinture de Kuiper, ainsi que les objets épars et tout membre potentiel des nuages de Hills et d'Oort, sont collectivement nommés objets transneptuniens.

CEINTURE DE VAN ALLEN

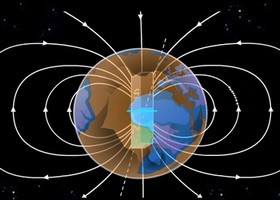

La ceinture de radiations de Van Allen est une zone de la magnétosphère terrestre qui entoure l'équateur magnétique. Elle contient une grande quantité de particules énergétiques. Ce sont les rencontres de ces particules avec les molécules de la haute atmosphère terrestre qui sont à l'origine des aurores polaires. Cette ceinture fut expliquée en 1958 par James Alfred Van Allen à partir des mesures effectuées par des compteurs Geiger embarqués dans les satellites Explorer 1 et Explorer 3. La ceinture intérieure, située entre 700 km et 10 000 km d'altitude, est constituée principalement de protons à haute énergie provenant du vent solaire, piégés par le champ magnétique terrestre. La ceinture extérieure, se déploie entre 13 000 km et 65 000 km d'altitude ; elle est aussi constituée d'électrons à haute énergie. Les particules des deux ceintures se déplacent en permanence à grande vitesse entre les pôles nord et sud de la magnétosphère.

CENTAURES OU CENTAURIDES

Il s'agit d'une famille de petits corps qui circulent dans la zone même des planètes géantes, (parce qu'on leur donne le plus souvent les noms de centaures de la mythologie grecque). Les Centaures peuvent être considérés comme la frange interne de la Ceinture de Edgeworth-Kuiper (Périphérie du Système solaire). On y voit aussi de des objets de transition entre les Oceks et la famille des comètes joviennes.

CÉPHÉIDE

Etoile variable pulsante dont le prototype est Delta Cephei (Céphée). Marquées par une montée en puissance rapide, suivie d'une décroissance plus lente de leur luminosité, les variations d'éclat, accompagnées de variations de température superficielle et donc de couleur, des céphéides sont très régulières. Elles sont attribuées à des variations périodiques de leur diamètre. Ces oscillations, qui concernent la partie supérieure de l'enveloppe stellaire (son atmosphère, en somme) sont engendrées par des phénomènes d'ionisation et de recombinaison des atomes d'hydrogène et d'hélium. La phase de céphéide qui peut se renouveler plusieurs fois correspond à une étape tardive de l'évolution d'étoiles relativement massives (autour de 5 masses solaires). Elle marque un (ou plusieurs) épisode(s) de réchauffement de quelques centaines de milliers d'années, intercalé(s) entre des phases où l'astre est une géante rouge.

CÉRÈS

Cérès est le premier astéroïde découvert.

On lui reconnait aujourd'hui la définition de planète naine, depuis la nouvelle définition de l'Union astronomique internationale d'aout 2006.

Avec un diamètre d'environ 950 km, Cérès est également le plus grand membre de la ceinture d'astéroïdes située entre les orbites de Mars et Jupiter. Il fut découvert par accident le 01/01/1801.

Giuseppe Piazzi (1746 - 1826) cherchait à observer une étoile listée par Francis Wollaston sous le nom de Mayer 87 parce qu'elle ne se trouvait pas à la position donnée dans le catalogue zodiacal de Mayer.

Il s'avéra par la suite qu'il s'agissait en fait de Lacaille 87.

Piazzi découvrait donc Cérès se déplaçant sur la voute céleste, qu'il crut d'abord être une comète.

Cérès est une planète naine, située dans la ceinture d'astéroïdes, comprenant près d'un tiers de la masse de la ceinture. Cérès a une accélération gravitationnelle d'environ 2,8% celle de la Terre, à sa surface. Des observations montrent qu'il y a de la glace d'eau sur la planète naine, représentant environ 1/10e de la quantité d'eau totale des océans de la Terre. L'énergie solaire de 150 W/m2 (à son périhélie), soit neuf fois plus faible que sur Terre, est toutefois suffisamment importante pour permettre son utilisation.

CHAMP MAGNÉTIQUE

Le champ magnétique terrestre est un immense champ magnétique qui entoure la Terre de manière non circulaire. Ce champ magnétique terrestre est engendré par les mouvements du noyau métallique liquide des couches profondes de la Terre. Selon les études de John Tarduno de l'Université de Rochester (États-Unis), la Terre possédait déjà un champ magnétique il y a 3,45 milliards d'années.

Le champ magnétique terrestre peut être comparé, en première approximation, à celui d'un aimant droit (ou d'un dipôle magnétique, ou d'une bobine plate parcourue par un courant). Le point central de cet aimant n'est pas exactement au centre de la Terre, il s'en trouve à quelques centaines de kilomètres.

CHONDRITE

Météorite pierreuse contenant des chondres. Les Chondrites sont les météorites les plus communes. Elles sont riches en olivine et constituent l'une des deux composantes de la famille des aérolithes, définis ci-dessus. On les fait venir de la région interne de la ceinture principale. Ce sont des météorites pierreuses qui possèdent des chondres. Le degré d'altération de ceux-ci est parfois utilisé pour classer les chondrites. Les chondrites contiennent également des métaux libres (fer et nickel), dont le degré d'oxydation et la proportion peuvent également être utilisés comme critères de classification. C'est à cela que correspondent les divisions suivantes :

Entre 70 et 80 % des météorites qui atteignent la Terre appartiennent à cette catégorie. Les chondrites ordinaires sont toutes riches en olivine, et secondairement en bronzite (une forme de pyroxène) et en plagioclase, et contiennent des métaux libres, moyennement oxydés, et dont les proportions variables sont la base d'un rangement en trois groupes.

Les Chondrites Carbonacées ou Carbonées sont celles qui contiennent les métaux les plus oxydés (pratiquement pas de métal libre). Même si leur constituant le plus marquant reste la plagioclase, ces météorites doivent leur nom à ce qu'elles renferment du carbone en proportions notables, éventuellement sous la forme de composés organiques tels que des acides aminés. On trouve aussi dans ces météorites des inclusions riches en calcium et aluminium, appelées CAI (Calcium-Aluminum-rich Inclusions), et dans lesquelles se rencontrent également d'autres éléments réfractaires rares sur Terre comme le titane.

CHROMOSPHÈRE

Atmosphère du Soleil - Basse couche de l'atmosphère du Soleil située immédiatement au-dessus de la photosphère. A la différence de la photosphère, des taches et des facules, la chromosphère n'est normalement visible, à la simple lunette, que pendant les éclipses totales, l'éclat du Soleil empêchant, en tout autre temps, de les discerner. La couche à laquelle correspond cette région a une épaisseur relativement faible (environ 2000 km). Elle est nettement moins brillante que la photosphère; elle présente également une évolution verticale inverse de sa température : avec l'altitude, celle-ci croît entre 4300 K à sa base et 50 000 K environ à son sommet.

CIRCUMPOLAIRE

Un objet céleste (typiquement une étoile) est dit circumpolaire par rapport à un lieu d'observation donné s'il est visible à toute les époques de l'année. Dans l'hémisphère nord, une étoile disparaît sous l'horizon quand la somme de sa déclinaison et de la latitude du lieu d'observation est inférieure à 90°. La notion 'circumpolaire' est donc liée au lieu d'observation.

Ainsi, au pôle Nord, toutes les étoiles de déclinaison positive sont circumpolaires, alors qu'il n'existe aucune étoile circumpolaire à l'équateur. Une constellation est dite circumpolaire si la totalité de ses étoiles principales sont circumpolaires.

COMÈTES

De brillantes comètes ont été observées tout au long de l'Histoire. Intriguant les populations par leur apparition soudaine et leur aspect étrange, elles ont longtemps été considérées comme des messagères de mauvaises nouvelles, annonçant une catastrophe imminente ou la mort prochaine d'un haut personnage.

Aujourd'hui, les comètes ont perdu une bonne part de leur mystère : l'énigme de leur mouvement a été élucidée, leur nature est beaucoup mieux comprise, et elles ne font plus figure d'astres exceptionnels puisqu'on en découvre une vingtaine chaque année.

Loin du Soleil, une comète n'est qu'une grosse boule de neige poussiéreuse. Elle se réduit à un noyau irrégulier, de quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres, constitué d'un agrégat peu dense de glaces, de roches et de poussières, qui tourne sur lui-même. Lorsque la comète se rapproche du Soleil, elle s'échauffe et, dans ses couches superficielles, les glaces se transforme en vapeur. Du côté du Soleil, le noyau éjecte des gaz, qui entraînent avec eux des fragments rocheux et des poussières. Le noyau s'entoure ainsi d'une nébulosité, la chevlure (ou coma). Celle-ci devient lumineuse par suite de la diffusion de la lumière solaire par les poussières et de la fluorescence des molécules de gaz.

Dans la direction opposée à celle du Soleil, se développe une queue incurvée et évasée, jaune pâle, formée de poussières de la chevelure que repousse la pression du rayonnement solaire. A côté de cette queue de poussières, se dessine généralement une queue rectiligne, étroite et bleutée, plus longue, formée de gaz ionisés. Cette queue de gaz (ou de plasma) peut atteindre une longueur impressionnante : celle de la grande comète de 1843 se déployait sur plus de 300 millions de kilomètres, soit une distance bien supérieure à celle de Mars au Soleil.

CONDENSATS

Grains solides de composés chimiques et minéralogiques condensés nais dans les nébuleuses, à la suite de se que l'on appelle: la séquence de condensation. Les premiers composés qui se condensent à 1300°C, sont des oxydes riches en titane, aluminium et calcium. Vers 1050°C se condense massivement le fer métallique, puis vers 950°C, le premier silicate en l'occurrence le silicate de magnésium et de fer. Vers 800°C, se forment des silicates à structures plus lâches, les feldspaths et le sulfure de fer. A des températures encore plus basses se condense un silicate contenant de l'eau et à 0°C l'eau se condense en glace.

CONSTANTE SOLAIRE

Quantité d'énergie envoyée par le Soleil sur 1 cm2 de surface exposée perpendiculairement à ses rayons en 1 mn à la distance moyenne Terre Soleil. Sa valeur moyenne est de 1,97 cal/(cm2.min), et ses variations, autour de 2% en plus ou en moins, sont liées au cycle des taches solaires qui a lieu tous les onze ans. Les plus grandes valeurs correspondent aux périodes de plus grande activité.

CONSTELLATION

Les constellations sont aujourd'hui des zones de la sphère céleste délimitées selon certaines conventions (adoptées dans les années 1930). Ces zones, de formes et de dimensions diverses, et au nombre de 88 (Liste des constellations), constituent une partition qui recouvre la totalité du ciel. Les constellations portent des noms latins, auxquels est attachée une abréviation, elle aussi officielle. La constellation de la Chevelure de Bérénice, par exemple, porte sur les cartes du ciel le nom de Coma Berenices, abrégé en Com, la Petite Ourse, porte celui de Ursa Minor, abrégé en UMi, etc.

On divise ordinairement les constellations en boréales, zodiacales et australes, selon leur position sur la sphère céleste. On citera parmi les plus connues des constellations boréales sont : la Grande Ourse, Céphée, Ie Bouvier, Hercule, la Lyre, le Cygne, Cassiopée, Andromède, Pégase, etc.. Les constellations zodiacales, au nombre de 12, sont : le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, les Poissons. Et parmi les constellations australes, on mentionnera : la Baleine, l'Eridan, Orion, le Grand Chien, le Poisson austral, la Carène, la Croix du Sud, etc.

COURONNE SOLAIRE

Région supérieure et très étendue de l'atmosphère du Soleil et de nombreuses étoiles (seules les plus massives en sont dépourvues). Dans le cas du Soleil, sa température peut atteindre les 2 millions de degrés. Elle est principalement visible lors des éclipses, à l'occasion desquelles elle apparaît comme une grande auréole de lumière laiteuse autour du disque solaire.

Dans le domaine visible, le rayonnement de la couronne provient de la diffusion par les électrons et les poussières qu'elle contient de la lumière en provenance des couches plus profondes de l'atmosphère solaire. L'intensité de cette lumière, qui va en diminuant à mesure que l'on s'éloigne du centre du Soleil, est à peu près égale à celle de la pleine Lune. On y distingue, d'abord, en contact avec le Soleil, un anneau très brillant, de 15 à 20° de largeur, puis, autour; une seconde région, encore assez vive, enfin, au-dessus de cette région, l'auréole proprement dite, qui se prolonge à des distances considérables, souvent à plus d'un million et demi de kilomètres.

La couronne est une structure de forme irrégulière et variable dans le temps, comme ont pu le constater depuis longtemps les astronomes grâce aux éclipses, qui ont tôt fait de lier ces changements à la période des taches solaires. Très irrégulière et accompagnée de longs rayons, de banderoles, d'aigrettes, aux époques des minima de taches, elle est à peu près régulière au moment des maxima.

Plusieurs structures peuvent être identifiées dans la couronne. On citera les panaches qui s'extraient des régions polaires du Soleil et qui sont en relation avec les lignes ouvertes du champ magnétique dipolaire du Soleil. Egalement en relation avec ces lignes ouvertes du champ magnétique, on remarque aussi de vastes cavités, appelées trous coronaux. Elles représentent des portes ouvertes pour la composante rapide du vent solaire, ce flot de particules diverses (électrons, protons) soufflé par le Soleil dans l'espace interplanétaire. Mais les structures les plus spectaculaires de la couronne sont certainement les protubérances, qui s'élancent loin dans l'espace.

– Cérès n'a pas de champ magnétique.

– Cérès n'a pas d'atmosphère.

– Cérès a une gravité très faible à sa surface.

– Cérès reçoit relativement peu de radiations solaires, ce qui limite les sources en énergie.

– Cérès a une température assez froide, avec une moyenne de 167 kelvins (-106 degrés Celsius) et des maxima de 239 K (-34 °C).