SATELLITE ARTIFICIEL

Le lancement du Spoutnik soviétique en 1957 a marqué le début de l'ère spatiale. On peut apercevoir les satellites en orbite autour de la Terre après le crépuscule et un peu avant l'aube - alors que le ciel est sombre mais que le satellite est encore éclairé par le soleil. Les satellites sont lancés à partir de fusées sur la Terre, et peuvent demeurer indéfiniment en orbite autour de la Terre, ou jusqu'à ce qu'ils rentrent en contact avec l'atmosphère. Cette rentrée dans l'atmosphère s'accompagne d'un frottement, ralentissant le satellite, qui est finalement détruit en se désintégrant dans les couches inférieures de l'atmosphère. C'est ce qui est arrivé à Spoutnik 1 et à bien d'autres satellites.

Les satellites peuvent être placés sur différentes orbites, en fonction de leur mission. Les satellites géodésiques sont généralement placés sur des orbites basses autour de la Terre, soit 1.000 km. Leurs orbites sont quasi polaires, et ils prennent des photographies latérales de la zone située en dessous de leur trajectoire.

Certains se déplacent dans le plan de l'équateur terrestre, sur une orbite géostationnaire ou "fixe". Ils parcourent environs 36.000 km au dessus de la surface de la Terre et effectuent une révolution complète en 24h exactement. Cette période correspondant à la période de rotation de la Terre, le satellite semble immobile dans le ciel.

Un satellite en orbite peut étudier la forme de la Terre, la densité de l'atmosphère, le rayonnement spatial, le climat et les modifications planétaires. Les véhicules de lancement Ariane, développés par l'Agence Spatiale Européenne (ASE), constituent une façon économique de placer des satellites sur orbite. Des satellites comme Uhuru, lancé par la NASA en 1970, ont effectué une étude des rayons X, qui a donné lieu à des découvertes telles que l'existence de minuscules étoiles à neutrons invisibles, formant avec des étoiles tout à fait ordinaires des étoiles doubles.

SATELLITE NATUREL

Corps qui tourne autour d'un autre astre - une planète, une galaxie.... On peut aussi dire que les satellites sont des planètes secondaires qui se comportent à l'égard des planètes principales comme celles-ci à l'égard du Soleil. Ils obéissent, en effet, aux lois de Kepler et, par conséquent :

1° ils décrivent autour de leurs planètes respectives des ellipses dont ces planètes occupent l'un des foyers ;

SATURNE

Saturne s'apparente par bien des points à Jupiter, mais les deux planètes présentent néanmoins d'importantes différences. Saturne contient un noyau rocheux, de même dimension à peu près que celui de la Terre, mais presque trois fois plus dense. La température de la limite extérieure pourrait atteindre 12.000°C, et la pression équivaut à environ huit millions de fois celle régnant sur la Terre au niveau de la mer. Le noyau rocheux est recouvert d'hydrogène métallique, au-dessus duquel on trouve une couche d'hydrogène liquide, le tout entouré d'une atmosphère épaisse, essentiellement constituée d'hydrogène et d'hélium. Le champ magnétique de Saturne est environ 1.100 fois supérieur à celui de la Terre. Saturne émet un signal radio pulsé, dont la période est de 10 heures 39,4 minutes, soit la période de rotation de la planète.

Satellites naturels : La planète est entourée d’au moins 53 satellites. Le plus intéressant est Titan, avec un diamètre de 5150 kilomètres. On trouve également six satellites de diamètres intermédiaires, entre 400 et 1500 kilomètres : Mimas, Encelade, Téthys, Dioné, Rhéa et Japet, dans l’ordre des distances croissantes à Saturne. Il a aussi d’autres satellites plus petits qui sont généralement soit des astéroïdes capturés, soit des résidus d’impacts ou de collisions.

SEDNA

Sedna (déesse Inuit des océans glacés du pôle nord), est le plus gros objet transneptunien après Pluton et Eris.

Sedna a été découvert par Michael, E. Brown, Chadwick, A. Trujillo et David L. Rabinowitz le 14 novembre 2003, à partir du télescope Samuel Oschin du Mont Palomar en Californie.

Cet objet est trois fois plus loin du Soleil que Pluton, la limite actuelle du système solaire. Le planétoïde mesurerait entre 1100 et 1800 km de diamètre. Entre 30 et 50 UA du Soleil, se trouvent les corps de ce qu'on appelle la Ceinture de Kuiper puis, très au-delà, au moins 10 000 UA, ceux du Nuage d'Oort.

Entre les deux, il n'était pas censé y avoir grand-chose... C’est à 70 UA qu'a été repéré Sedna, à la grande surprise des astronomes.

Situé dans un espace quasi vide, Sedna est le plus rouge et le plus lumineux des objets du système solaire, après la planète Mars.

Les scientifiques n’ont pas encore déterminé la raison de ces caractéristiques uniques. Elle pourrait posséder une petite lune. En avril 2005 une mesure plus précise de l'astre a permis de déterminer une vitesse de rotation complète d'environ 10 heures.

Au moment de sa découverte, Sedna a été le plus grand objet découvert dans le système solaire depuis la découverte de Pluton.

De plus grands objets (planètes naines) ont été découverts depuis, comme Éris.

Sedna a contribué à la nouvelle définition qui a ramené les planètes du système solaire à huit. Son orbite est très elliptique. Son aphélie est à environ 942 UA du Soleil, son périhélie, qu'elle devrait atteindre en 2076, est estimé à 76 UA.

Elle effectue une révolution en 11 486 ans environ (entre 10,5 et 12 000 ans).

D'après David C. Jewitt, Sedna n'a pu se former là où elle se trouve : le disque protoplanétaire était trop ténu à cet endroit pour engendrer un objet de cette taille.

L'objet que l'on connait sous le nom de Sedna, a été découvert le 14 novembre 2003, lors d'une observation menée avec le télescope Samuel Oschin à l'observatoire du Mont Palomar près de San Diego, Californie (USA).

Dans les jours qui suivirent la découverte fût confirmée au Chili, en Espagne et aux États-Unis en Arizona et à Hawaï.

Le télescope spatial Spitzer a ensuite été dirigé vers l'objet, estimant son diamètre à 1600 km, réduisant la première estimation de 2300 km.

L'objet porte le nom de Sedna car la déesse Inuit de la mer était censé vivre dans les profondeurs froides de l'océan Arctique.

Sedna eut comme désignation provisoire 2003 VB 12.

Il fallut attendre que les éléments de son orbite soient précisés avant que 2003 VB12 soit numérotée (90377) et baptisée en septembre 2004.

L'annonce de sa découverte de 2003VB12 fût faite par la NASA le 15 mars 2004. Cet objet, le plus distant tournant autour du soleil, est presque aussi grand que Pluton.

Les premiers commentaires des scientifiques ont été : "il n'y a rien de comparable à cette planète dans le système solaire".

D'après le scientifique, Sedna s'est formée soit dans la ceinture de Kuiper, soit dans la région des planètes. C’est plus tard qu'elle aurait été éjectée par une interaction gravitationnelle, hors de l'orbite de Neptune.

SOLEIL

Le Soleil est une étoile, c’est-à-dire une boule de gaz chaud et brillant qui s’auto-alimente avec l’énergie provenant de la fusion nucléaire, un processus au cours duquel les noyaux d’éléments simples sont combinés pour en former de plus en plus complexes. L’énergie ainsi produite alimente non seulement le Soleil, mais aussi une bonne partie de l’activité du système de planètes et des petits corps qui entourent le Soleil ; autrement dit, du système solaire. Le Soleil produit une quantité d’énergie phénoménale, qui équivaut à l’explosion de 92 milliards de bombes nucléaires d’une mégatonne chaque seconde. Cette énergie provient de la combustion de carburant. Si le Soleil était constitué de charbon en train de brûler, il brûlerait ce carburant jusqu’à la dernière miette en seulement 4 600 ans. Mais les fossiles découverts sur La Terre montrent que le Soleil brille depuis plus de 3 milliards d’années, et les astronomes sont même certains que c’est depuis plus longtemps ; l’âge estimé du Soleil est de 4.6 milliards d’années, et il est toujours torride.

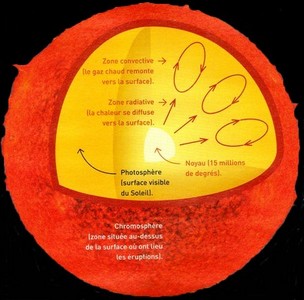

Le Soleil se compose de deux zones principales à l’intérieur, et de trois à l’extérieur.Le vent solaire est un gaz électrifié (ou plasma) qui se déplace à travers le système solaire à environ 470 kilomètres /sec. lorsqu’il passe l’orbite de La Terre.

Le vent solaire arrive sous forme de courants, par à-coups et par bouffées, et il influence et remplit constamment la magnétosphère de La Terre (la magnétosphère est une gigantesque région autour de La Terre dans laquelle les électrons, les protons et autres particules chargées électriquement rebondissent de long en large depuis les hautes latitudes Nord vers les hautes latitudes Sud, coincées dans le champ magnétique de La Terre).

Grâce à la nature variable du vent solaire et grâce aux tempêtes solaires qui voyagent avec lui et l’imprègnent après les éruptions solaires, la magnétosphère est constamment agitée, sa taille se comprime et puis elle se dilate à nouveau ; ses changements produisent des tempêtes géomagnétiques qui perturbent l’environnement sur La Terre et au-dessus.

SPECTRE LUMINEUX

Nous, les humains, voyons les choses en couleur. La vision des couleurs, en plus du plaisir qu'elle apporte, est une merveilleuse source d'informations. Les mathématiciens et les physiciens du siècle des Lumières ont élaboré une théorie des couleurs extrêmement utile. Ils ont montré qu'un rayon de lumière est la somme de rayonnements lumineux plus simples, chacun ayant sa propre couleur, et que la couleur que nous percevons avec nos yeux résulte de la superposition de toutes ces couleurs élémentaires.

Ainsi, une lumière est une somme de lumières simples, de fréquences et d'intensités différentes. La relation entre ces fréquences et la luminosité qui leur correspond s'appelle un spectre. On fait de la spectrométrie avec des spectromètres, et Newton avait construit le premier spectromètre de l'histoire de la physique.

La lumière qui nous parvient des astres lointains ne nous permet pas toujours de reconstituer leur forme. Par exemple, on n'a pas d'image des étoiles. Mais leur lumière fait le chemin jusqu'à nous sans que son spectre soit appauvri, on y retrouve quasiment toutes les informations qu'on aurait eu en observant l'astre de près. C'est pourquoi les astronomes s'intéressent énormément au spectre des astres.

Les physiciens ont montré depuis Newton et Fourier, que le spectre des objets est une source de renseignement très riche sur leur composition chimique et sur les conditions physiques qui y règnent. En étudiant, par exemple, le spectre d'une étoile, on peut savoir les conditions qui règnent à la surface de celle-ci : la température de la surface de l'étoile, ainsi que sa composition chimique, l'état d'ionisation de la matière, la présence d'un champ magnétique, des informations sur les mouvements de la matière (mesure des vitesses), etc.

STRATOSPHÈRE

C’est la zone de l'atmosphère située entre 15 et 50 km d'altitude entre la troposphère et la mésosphère. Sa limite supérieure s'appelle la stratopause. Elle comprend des couches de températures différentes dont l'une est riche en ozone. L'absorption du rayonnement ultraviolet du Soleil la réchauffe et transforme une infime partie de l'oxygène (1 molécule pour 1 million) en ozone. Cette couche protège la Terre des radiations ultraviolettes néfastes à la vie.

SUPERNOVA

La mort explosive d'une étoile ayant épuisé son carburant. L'explosion peut atteindre la brillance de 100 millions de Soleils. L'enveloppe de l'étoile est projetée vers l'extérieure tandis que le cœur s'effondre pour devenir une étoile à neutrons ou un trou noir selon la limite de Chandrasekhar. De nombreuses particules, protons et électrons, appelées rayons cosmiques, sont expulsées dans l'espace avec une très grande énergie. Pluriel : supernovae.

SURSAUTS GAMMA

Les sursauts gamma sont des bouffées brutales de rayons gamma et X accompagnées de rayonnement radio, suivies parfois d’une émission optique appelée lueur tardive. C’est le phénomène le plus énergétique qu’on puisse rencontrer dans l’Univers après le big-bang lui-même. Il s’en produit tous les jours, ce qui en fait un phénomène extremement banal, bien que parfaitement inexpliqué.

SYSTÈME SOLAIRE Le système solaire qui fait partie de la Voie lactée et est est situé dans le bras d'Orion, est un système planétaire composé de divers éléments gravitant autour de lui. Il comprend :

1 - une seule étoile en son centre appelée Soleil. Cette énorme boule de feu brûle en son centre de l'hydrogène à l'aide d'une réaction nucléaire. Toutefois, il existe des systèmes qui possèdent plusieurs étoiles comme les systèmes binaires, et ces étoiles peuvent brûler de l'hélium, de l'oxygène ou du carbone.

2 - Des planètes telluriques : Mercure, Venus, la Terre, Mars qui sont proche du Soleil et qui se caractérisent par leur petite taille, par leur petite masse, leur haute densité et leur nature rocheuse. Ainsi que leur surface qui est rocheuse.

3 - Des planètes géantes (ou gazeuses ) : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune qui sont plus éloignées du Soleil. Elles sont très massives et très volumineuses mais peu dense. Leur atmosphère est constituée d'hydrogène. Elles sont escortées par de nombreux satellites et sont toutes ceintes d'anneaux.

4 - Des planètes naines. Cette catégorie a été décidée lors de l'assemblée générale de l'union astronomique internationale, réunie à Prague, le 24 aout 2006. Dans cette catégorie se trouve Cérès, Pluton, Éris, Makémaké et Haumea. Les planètes naines orbitant au-delà de Neptune, ce qui est le cas de quatre d'entre-elles, sont également classifiées comme plutoïdes (voir aussi Sedna ou encore Quaoar).

5 - Des astéroïdes : On estime qu'il existe plusieurs milliards de ces petits "rochers" qui orbitent entre Mars et Jupiter.

6 - Des Comètes qui seraient rassemblées dans un immense réservoir situe au confins du système solaire. Parfois des perturbations, causées par des étoiles proches, déséquilibrent ces noyaux qui quittent alors leur orbite. Certaines sont attirées par le Soleil dont les radiations font lentement fondre la glace les recouvrant provoquant ainsi l'apparition de la queue des comètes.

Dans la Voie Lactée, le système solaire se trouve proche de la périphérie à environ 27 000 années-lumière du centre galactique, et à 50 années-lumière du plan équatorial. Il fait le tour de la Galaxie en 250 millions d'années ; il aurait donc effectué entre 20 et 21 révolutions galactiques depuis sa formation voici 4,55 milliards d’années. En même temps, il oscille de part et d'autre du plan galactique avec une période de 66 millions d'années. Il traverse ce plan toutes les 33 millions d'années.

2° le rayon vecteur mené de chaque satellite à sa planète décrit des aires égales en des temps égaux ;

3° les carrés des durées des révolutions des divers satellites d'une même planète autour de cette planète, sont entre eux comme les cubes de leurs moyennes distances à la planète.

![]()