Mon point de vue partirait du même constat : les transes chamaniques comportent des visions que nous appelons hallucinatoires, mais qui permettent l'accès à des connaissances. Je le développerai cependant différemment. Dans La Vie de la vie, j'ai posé mon hypothèse selon laquelle l'écosystème est un système de communications enchevêtrées, une sorte d'ordinateur spontané géant dans lequel peuvent être captées toutes sortes d'informations par des individus, lesquelles peuvent éventuellement être intégrées ensuite dans leur patrimoine héréditaire. On sait qu'il existe d'innombrables réseaux de communications au sein de chaque espèce dont les congénères disposent d'une gamme très variée de signes ou signaux pour se " parler ". À première vue, il peut sembler que ces communications soient closes, cloisonnées : le interactions des abeilles est inintelligible aux non-abeilles et, pis encore, une abeille indienne ne comprend pas une abeille italienne. Mais alors, comment se fait-il que les fleurs émettent des odeurs ou des sucs qui attirent les abeilles afin que celles-ci disséminent leurs pollens, ou que l'araignée sache exactement où planter son dard pour paralyser l'ennemi ? Comment expliquer le savoir du point névralgique intime de la proie ? Je ne crois pas qu'il s'agisse là de hasard, ni du fruit d'essais et d'erreurs. Je postule plutôt l'existence de connexions et d'interactions entre les différents systèmes de communications, donc entre tous les innombrables constituants et vivants des écosystèmes. Cependant, il y a d'énormes trous noirs entre ces réseaux qui, de plus, sont brouillés, parasités par d'énormes quantités d'erreurs ou de " bruits " procédant non seulement des leurres et des ruses entre antagonistes, mais aussi du caractère ambigu de nombre d'événements, ainsi que des limites et carences cognitives de chacun. Mais à travers ces lacunes et ces brouillages, il y a un tissu d'intercommunications vivant.

Quoi qu'il en soit, il existe des transmissions de caractère encore inconnu. Dans mon hypothèse, les chamans accèdent par une sorte de télépathie, et via le tissu des intercommunications entre les êtres vivants, à certaines connaissances sur des plantes ou des animaux. De toute façon, je suis persuadé qu'il faut étudier le chamanisme non seulement comme curiosité ethnographique, et non exclusivement pour ses pouvoirs guérisseurs, mais aussi comme la source la plus archaïque, la plus profonde et la plus mystérieuse des connaissances humaines. (MC-08)

Changement : - Il faudrait un progrès humain fantastique pour résoudre nos problèmes élémentaires. Disons même que la situation est logiquement désespérée : plus le changement devient nécessaire, plus il devient multidimensionnel et radical, plus nos systèmes mentaux, nos systèmes sociaux, nos systèmes économiques le rendent impossible. Mais la situation est logiquement désespérée, cela indique que nous sommes arrivés à un seuil logique, où le besoin de changement , la poussée vers la complexification peuvent favoriser les transformations qui feraient apparaître les méta-systèmes. C'est lorsqu'une situation est logiquement impossible que surgit le nouveau et s'opère une création, qui transcendent toujours la logique. Ainsi, c'est lorsque l'organisation chimique d'ensemble de millions de molécules devient logiquement impossible qu'est apparue l'auto-éco-organisation vivantes. (TP-93)

- Je crois que, sans qu'on le sache encore, toutes nos conceptions ont changé. Je crois que le début du changement , c'est les années soixante. Qu'est-ce qui a changé ? Premièrement, c'est la place de la planète dans le cosmos. Ce n'est qu'en 1965, après la découverte du rayonnement isotrope issu de tous les horizons, que s'est consolidée l'hypothèse d'un univers né dans une déflagration, et qu'on était bien dans un monde inouï, immense, qu'on en était une portion minuscule. C'est à peu près à la même époque que les sciences de la Terre font leur unification : on comprend que la planète est un système vivant, pas vivant comme nous sommes des êtres vivants, mais qui a sa vie, qui a son histoire où les éléments interagissent les uns avec les autres. C'est aussi à peu près à la même époque que l'écologie a pris conscience qu'il n'y avait pas seulement des écosystèmes les uns à côté des autres, mais qu'il y avait une biosphère… Et c'est à peu près à la même époque, puisque c'est en 1959 que Leakey, dans la gorge de l'Olduvaï, en Tanzanie, découvert les premiers bipèdes d'il y a quelques millions d'années : l'homme n'a pas surgi brusquement comme Homo sapiens il y a soixante mille ans, mais il a une histoire de plusieurs millions d'années, qui nous a fait évoluer et qui nous a éloignés de nos cousins singes. L'humanité a émergé de la biosphère. Nous en avons émergé, nous sommes différents des autres animaux. Nous avons la culture, nous avons la conscience, nous avons l'esprit ; mais nous en faisons partie par nos organismes ! Nous sommes encore des primates, des mammifères, des vivants, et nous le serons à jamais. (NCJN-00)

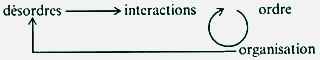

Chaos : - Qu'est-ce que l'idée de chaos ? On a oublié que c'était une idée génésique. On n'y voit plus que destruction ou désorganisation. Or l'idée de chaos est d'abord une idée énergétique; elle porte en ses flancs bouillonnement, flamboiement, turbulence. Le chaos est une idée d'avant la distinction, la séparation et l'opposition, une idée donc d'indistinction, de confusion entre puissance destructrice et puissance créatrice, entre ordre et désordre, entre désintégration et organisation, entre "ubris" et "Dike". Et ce qui nous apparaît, dès lors, c'est que la cosmogénèse s'opère dans et par le chaos. Est chaos exactement ce qui est inséparable dans le phénomène à double face par lequel l'univers à la fois se désintègre et s'organise, se disperse et se polynuclée… Ce qui est chaos, c'est la désintégration organisatrice. C’est l’unité antagoniste de l’éclatement, la dispersion, l’émiettement du cosmos et de ses nucléations, ses organisations, ses ordonnancements. La genèse des particules, des atomes, des astres s’opère dans et par les agitations, turbulences, remous, dislocations, collisions, explosions. Les processus d’ordre et d’organisation ne se sont pas frayé un chemin comme une souris à travers les trous de gruyère cosmique, ils se sont constitués dans et par le chaos, c’est-à-dire le tournoiement de la boucle tétralogique :

- Le cosmos s'est constitué dans un Feu génésique; tout ce qui s'est formé est métamorphose du feu. C'est dans le Nuage ardent que sont apparues les particules, que se sont soudés les noyaux. C'est dans la fureur du feu que se sont allumées les étoiles et que s'y forgent les atomes. L'idée et image du feu héraclitéen éructant, grondant, destructeur, créateur est bien celle du chaos originel d'où surgit le logos. Ce qui nous émerveille, c'est justement cette transformation génésique de chaos en logos; c'est que le feu originaire, dans son délire explosif, puisse sans ingénieur ni plans construire, à travers sa désintégration et ses métamorphoses, ces milliards de machines à feu que sont les étoiles. C'est que des turbulences aléatoires qui disloquent le nuage primitif, deviennent, en se formant et transformant en étoiles, les centres souverains d'un déterminisme cosmique, qui, reliant planètes et soleils, à pris l'apparence d'un ordre universel et inaltérable. C'est, en un mot, que le bouillonnement soit à la source même de toute organisation (organ: bouillonner d'ardeur).

- L'atome est la brique avec laquelle s'architecture l'univers organisé, ses liaisons constituent les liquides, les solides, les cristaux; les édifices d'atomes divers sont les molécules, à partir de quoi se construisent des macromolécules, puis, sur notre terre, les cellules vivantes, les organismes, les sociétés, les humains. Pourtant, au niveau des particules constitutives de l'atome, tout est indistinction et confusion; la particule n'a pas d'identité logique; elle oscille entre élément et événement, ordre et désordre. Cette fabuleuse "bouillie" subatomique omniprésente nous indique que le chaos est en permanence sous-jacent comme infratexture de notre physis. L'atome est la transformation de ce chaos en organisation. Ainsi l'atome n'annule pas, il porte en lui et transforme, dans son activité interne permanente, le chaos infra-psychique. Dans cette transformation surgissent l'ordre, l'organisation, l'évolution, sans qu'on puisse éliminer le désordre. (M1-77)

Chaosmos : - La connaissance complexe n'a

pas de terminus, et cela non seulement parce qu'elle est inachevée et inachevable, mais aussi parce qu'elle arrive d'elle-même à

l'inconnaissance . Pourquoi notre monde a-t-il en lui, dès l'origine, des potentialités organisatrices qui,

à partir des interactions nucléaires, électromagnétiques et gravitationnelles, s'actualisent en noyaux, atomes, étoiles, galaxies et un jour,

quelque part dans un trou perdu d'une petite galaxie périphérique, se sont actualisées en un premier être vivant ?. En remontant à la genèse

de l'univers, on arrive à l'idée d'auto-production du monde à partir d'un vide qui serait comme le non-être

de Hegel, dépourvu de toutes déterminations, donc identique à l'être…. Nous pouvons rétrocéder par l'esprit jusqu'au rayonnement issu de

l'événement initial et concevoir un chaos génésique… Le chaos est non pas seulement à l'origine, il est sous-jacent à notre monde qui est

un chaosmos. Or l'explication par le chaos porte en elle l'inexplicabilité du chaos lui-même. (MD-94)

Chercheur : - "Chercheur" c'est quelque chose de pleinement humain, parce que l'espèce humaine est une espèce chercheuse. C'est ce besoin de curiosité que tout enfant ressent. Nous avons le privilège, si nous aimons la recherche, de réaliser notre souhait d'enfance.

- Quand je prends des positions sur un problème, je tiens à le faire en tant qu'individu et non comme «Edgar Morin sociologue». Bien entendu, j'essaie de me servir de mon savoir sociologique pour donner mon opinion, mais sans user de ce titre. Le rôle d'un chercheur dans la société, c'est peut-être surtout d'éveiller ses contemporains aux problèmes fondamentaux de cette curiosité humaine, du savoir, d'empêcher aussi les gens de dormir en rond. Ce n'est inscrit dans aucun statut. Ce sont des choses que l'on sent en soi. Je suis chercheur au C.N.R.S., une institution scientifique, et par ailleurs j'ai le droit, en tant que personne, d'avoir des opinions sur différents sujets. Et je peux me tromper ! [...] Nous devons à tout prix éviter de nous servir de notre autorité comme des pseudo-mages ou des pseudo-prêtres. (SCC-84)

Christiannisme : - Le christianisme est l'ultime religion du salut, la dernière qui sera la première, celle qui exprimera avec le plus de violence, le plus de simplicité, le plus d'universalité l'appel de l'immortalité individuelle, la haine de la mort. Elle sera uniquement déterminé par la mort ; le Christ rayonne autour de la mort, n'existe que pour et par la mort, porte la mort, vit de la mort. Le christianisme, face à la mort, est par rapport aux autres religions de salut dans la même situation que l'homme par rapport aux anthropoïdes. Né d'une branche latérale progressive-régressive de la religiosité antique (le mosaïsme), il est un type indéterminé, quasi fœtal, indifférencié, naissant, de salut ; il est ouvert à tous les aspirations, à tous les complexes humains face à la mort, et de ce fait, il va se révéler général, progressif, conquérant, toujours en mouvement et en mutation, toujours riche. Il va conquérir l'Empire, lui survivre, et se répandre dans le monde.

- En tant que mystère naissant, naïf dans sa fraîcheur nazaréenne, charpenté dans sa simplicité paulinienne, le salut chrétien a un rituel élémentaire, qui lui ouvre l'universalité. Il n'a pas besoin de temples ; il se pratique au sein de la nature-mère, puis, durant la persécution, dans les cavernes et les catacombes imprégnées de mort-renaissance. Saint Paul rejette la circoncision et les tabous alimentaires juifs. L'initiation est réduite à son élément même, au baptême, c'est-à-dire à la plongée dans les eaux-mères (qui fut aux premiers temps de l'Eglise une immersion totale) , ce qui nous ramène encore au cœur même de la magie primitive de mort-renaissance. La communion mystique de résurrection est réduite également à l'absorption du pain et du vin d'immortalité qui sont le sang et le corps du Christ. Certes, dans toute l'Asie occidentale, les croyances en une nourriture d'immortalité et une boisson d'immortalité (eau ou eau-de-vie, ce nom donné à la liqueur d'extase, est d'ailleurs éloquent) s'étaient perpétuées. Mais elles n'avaient jamais été aussi fortement et simplement intégrées dans l'acte mystique de dévoration du Dieu lui-même. Les caractères de la communion chrétienne évoquent si évidemment le repas totémique qu'il est inutile d'y insister. Par la suite, la messe reconstruira un rituel assez compliqué, mais comme l'a dit Jung après tant d'autres, "les symboles de la messe sont si transparents qu'à travers chacun d'eux on distingue la mythologie de cet acte sacré : c'est de la magie de réenfantement". Ainsi donc, tout le rituel chrétien primitif baigne dans les analogies les plus élémentaires et les plus profondes de mort-renaissance, dans la magie la plus émouvante. Et c'est sur cette base que s'édifieront les superstructures ultérieures, catholiques et orthodoxes.

- Le Dieu-créateur-père, le Dieu-rédempteur-fils, le Saint-Esprit-mana restent dans une indétermination bien heureuse, qui coupe court à toute cérébralisation desséchante. C'est vrai parce que c'est absurde, justement parce qu'on n'y comprend goutte. Cela dépasse l'entendement humain. Inutile de se demander si le fils est un homme devenu Dieu, ou un dieu devenu homme ; la logique "mystique" commande : il est Dieu et il est homme.

- Le christianisme, et surtout le christianisme de Paul (L'aiguillon de la mort, c'est le péché) approfondit incontestablement la culpabilité œdipienne en y mettant à nu la racine sexuelle. Et du coup il apporte en même temps l'explication la plus profonde de la mort puisque la nécessité interne de la mort, dans l'histoire des espèces vivantes, apparaît avec la sexualité. Une fois de plus une idéologie régressive permet, par-delà le contenu préhistorique des croyances, par-delà même le contenu animal, de retrouver un secret biologique enfoui sous l'épaisseur de l'espèce ! Et là réside une des grandes vérités anthropologiques du christianisme : sa haine confondue du péché et de la sexualité, c'est la haine de la mort !

- En fixant la culpabilité sur le péché-qui-cause-la-mort, le christianisme transforme radicalement le salut, qui, jusqu'alors ouvertement tourné vers la sexualité, s'épanouissait dans un coït plus ou moins symbolique. Ce qui ne veut pas dire qu'il chasse la sexualité ; celle-ci se mue en son "négatif". De même que l'hystérie transforme la fille folle en vierge intouchable et insouillable, de même la culpabilité chrétienne transforme la Déesse-Mère ou la Grande Prostituée en Vierge immaculée, le fils sauveur en dieu asexué, et le pouvoir géniteur du Père en verbe spirituel. La sainte Trinité virginale rachètera toute la sexualité du monde. Toute une tendance antisexuelle va se dégager du christianisme ; prêchant l'abstinence et le célibat, elle traduira le désir obscur, non seulement de mériter l'immortalité par l'asexualité, mais peut-être aussi de retourner au stade présexuel de la vie, où la mort n'existe pas. Et si l'antisexualité chrétienne a remplacé la licence sexuelle des autres cultes du salut, cela tient à ce qu'elle répondait à une question diffuse, angoissée, latente, contenue à la fois dans le complexe d'Œdipe et dans l'angoisse de la mort.

- Oeuvre du dieu de chasteté, né d'une vierge, engendré par l'Esprit de Dieu, Jésus le vierge se charge de toute la sexualité du monde, et la rachète par son sacrifice. Il rouvre les portes de l'immortalité qui s'étaient refermées sur la faute du vieil Adam, bouc émissaire volontaire de l'humanité, son sacrifice permet la réconciliation entre Dieu et ses enfants : les hommes. Et, effectivement n en calmant la fureur du père par le sacrifice du fils, le christianisme calme à jamais la jalousie de Jahvé. Comme le voile du temple, la culpabilité se déchire au moment où le sacrifice est accompli. Dans la figuration chrétienne, Dieu le Père devient alors une sorte de Dieu-Grand-Père, paterne et lointain, qui déborde d'amour pour son fils martyr Jésus dont il a été le bourreau. Jésus le fils a expié pour tous les fils de la terre, et Dieu le Père peut désormais pardonner. Christ-roi est la réponse à Œdipe roi. C'est l'évangile, la bonne nouvelle... Du même coup, la souffrance humaine va prendre toute sa signification de culpabilité, et en même temps, de rédemption. Jamais avec une telle violence la souffrance n'avait été associée à la joie du salut. Déjà il était dit dans le Testament des douze patriarches que "ceux qui moururent dans la douleur se relèveront dans la joie" (apocryphe du 1er siècle av. J.C.). Jésus dit plus fortement : "Heureux les malheureux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice." La souffrance s'identifie mystiquement à la récompense, comme une sorte de sacrifice permanent, analogue à celui de Jésus, une espèce de mort-malheur qui fait fructifier par lui-même de la vie-bonheur, c'est-à-dire l'immortalité. L'idée de la rédemption par la souffrance est et demeure la plus grande idée magique du monde moderne.

- Nous arrivons à l' "os" même du christianisme, à ce délire de mort. Jamais l'obsession et l'horreur de la mort n'avaient encore pénétré si avant au cœur même de la vie, au cœur de l'Eros, au cœur de la conscience. "L'homme meurt dès sa naissance" (Augustin). Il meurt à chaque instant, non seulement parce qu'il se rapproche de la mort, mais parce que chaque instant porte en lui la corruption et la pourriture. L'apologétique chrétienne est une obsession nécrophage. Ne croyez jamais pouvoir oublier la mort, s'écrie-t-elle. Et elle la décèle cachée comme le ver dans le fruit, au cœur de l'homme. "L'homme n'ayant pu supprimer la maladie ni la mort, s'est avisé que le mieux pour être heureux était de n'y point songer" (Pascal). "La mort est en vous" clame Bossuet à une tribune de rois et de princes, et avec une complaisance douloureuse, il décrit le cadavre abandonné, ce "je ne sais quoi qui n'a point de nom en aucune langue". Mais "Jésus-Christ vient voir le Lazare décédé, il vient voir la nature humaine qui gémit sous l'empire de la mort" (Bossuet). "Qui croit en lui ne meurt pas" (Saint Jean). Et alors s'élance, porté par les gémissements éperdus de la chair qui ne veut pas mourir, de l'esprit qui embrasse ses fantasmes, le grand cri de victoire.

- Ainsi, le christianisme, en posant la culpabilité et le péché de la chair, la souffrance et la rédemption au centre de son évangile, a apporté un mythe anthropologique grandiose au moment où l'homme des civilisations urbaines se transforme. Il a apporté les "vérités du cœur" , les "vérités de l'âme" aptes à victorieusement brider les vérités de la raison. Elles se sont imprimées avec une telle profondeur parce qu'elles contenaient en elles l'explication de la victoire de la mort (le "je meurs, donc je suis coupable") et la clef de la victoire sur la mort (le "je participe au sacrifice, donc je suis sauvé"). Aussi se dégage du christianisme une force de possession totale, une foi dont la violence exaltée se mesure à son pouvoir de faire des martyrs, puis des bourreaux. Pendant les cinq siècles cruciaux, il ne perdra rien de son ivresse mystique. Tout se ramène à l'impératif de la foi : Croire d'abord, Croire avant tout : "sans la foi, je ne suis qu'une cymbale retentissante". La tendance intellectuelle à la vertu, qui caractérise les grandes religions où rayonne l'Etre suprême, où l'éthique se confond avec le savoir, le bien suprême avec l'intelligence, est rejetée au profit de la vertu vécue, primitive : l'enthousiasme de la foi, l'obéissance mimétique au Sauveur, l' "Imitation de Jésus-Christ". (HM-45)

Cinéma/Cinéma vérité : -

La vie subjective structure le cinéma et le fait dériver sous les grands alizés de l'imaginaire. (CHI-56)

- Au cinéma, notre âme erre comme nos ancêtres erraient dans les jungles et les forêts vierges ; comme eux, plus qu'eux, elle se nourrit de sacrifices humains innombrables ; elle se retrouve en sa propre obscurité, dans les angoisses et périls de la nuit ; elle se complaît dans les bas-fonds des villes, images de ses propres bas-fonds… (VS-69)

Circularité :

- Prenons la relation circulaire :

Civilisation :

- Tout ce qui a constitué le visage lumineux de la civilisation occidentale présente aujourd'hui un envers de plus en plus sombre. Ainsi, l'individualisme, qui est l'une des grandes conquêtes de la civilisation occidentale, s'accompagne de plus en plus de phénomènes d'atomisation, de solitude, d'égocentrisme, de dégradation des solidarités. Autre produit ambivalent de notre civilisation, la technique, qui a libéré l'homme d'énormes dépenses énergétiques pour les confier aux machines, a dans le même temps asservi la société à la logique quantitative de ces machines.

- S'il y a une crise de civilisation, c'est parce que les problèmes fondamentaux sont considérés en général par la politique comme des problèmes individuels et privés. Cette dernière ne perçoit pas leur interdépendance avec les problèmes collectifs et généraux. La politique de civilisation vise à remettre l'homme au centre de la politique, en tant que fin et moyen, et à promouvoir le bien-vivre au lieu du bien-être. Elle devrait reposer sur deux axes essentiels, valables pour la France, mais aussi pour l'Europe : humaniser les villes, ce qui nécessiterait d'énormes investissements, et lutter contre la désertification des campagnes. (LFM-97)

- Au sein de la civilisation occidentale, l'élévation du niveau de la vie est gangrenée par l'abaissement de la qualité de la vie. Le mal-être parasite le bien-être. Un problème est donc posé par et pour ce qui semblait devoir apporter un progrès généralisé et irréversible de civilisation. Au-delà du malaise dans laquelle, selon Freud, toute civilisation développe en elle les ferments de sa propre destruction, des symptômes spécifiques à la nôtre sont apparus, creusant un nouveau mal de civilisation.

- Les maux de notre civilisation sont ceux qu'ont fait effectivement apparaître l'envers de l'individualisation, de la technicisation, de la monétarisation, du développement, du bien-être. Ainsi la technique est ce qui permet aux humains d'asservir les énergies naturelles. Mais c'est aussi ce qui permet d'asservir les humains à la logique déterministe, mécaniste, spécialisée, chronométrée de la machine artificielle. […] La logique de la machine industrielle dans les entreprises, les bureaux, la vie urbaine, les loisirs impose des critères standardisés et impersonnels qui nuisent aux convivialités. L'essor des nouvelles techniques, notamment informatiques, provoque perturbations économiques et chômage, alors qu'il pourrait devenir libérateur, à condition d'accompagner la mutation technique par une mutation sociale.

- Le problème de notre civilisation est d'une extrême complexité, d'une part parce que cette civilisation comporte en même temps des traits exceptionnellement positifs et des traits exceptionnellement négatifs, dont on ne peut prédire lesquels deviendront dominants, d'autre part parce qu'elle constitue un ensemble inter-relationné en boucle, où chaque élément est à la fois produit et producteur, cause et effet, et où l'on ne peut isoler un déterminant "en dernière instance", qui permettrait à un maître-mot de tout expliquer et, par-là, de trouver aisément une solution simple. Ainsi ce qui est en cause est beaucoup plus que notre idée de modernité : c'est à la fois notre idée de civilisation et notre idée de développement. (PC-97)

Colonisation :

- Les grands types de colonisation, la colonisation romaine, la colonisation européenne du XIX siècle se sont constituées à un moment donné selon une formule mixte que l'on peut caractériser comme suit : 1° la colonisation est une forme mal intégrée et inachevée d'esclavagisme. 2° la colonisation est une forme mal intégrée et inachevée de transformation de populations ethniquement diverses en une classe sociale prolétarienne. 3° la colonisation est une forme mal intégrée et inachevée d'extension d'un Etat sur des groupes extérieurs.

- La colonisation est un phénomène historiquement précaire : elle peut se défaire sous la poussée économique, politique ou insurrectionnelle des populations colonisées. Elle peut aussi s'achever dans l'intégration... ou l'extermination de populations dominées.

- La colonisation est donc un des phénomènes les moins stables de la sociologie. Mais c'est aussi un des phénomènes les plus fréquents de l'histoire. «La colonisation, dit Balandier, est la manifestation historique la plus ancienne et la plus répandue des relations entre sociétés inégales» (Tiers monde page 21). Ces relations sont celles de la domination et de l'exploitation. (ARG2-50)

complexité - Pensée complexe : -

La complexité s'impose d'abord comme impossibilité de simplifier ; elle surgit là où l'unité complexe produit ses émergences, là où se perdent les distinctions et clartés dans les identités et les causalités, là où les désordres et les incertitudes perturbent les phénomènes, là où le sujet-observateur surprend son propre visage dans l'objet de son observation, là où les antinomies font divaguer le cours du raisonnement..

- La méthode de complexité n'a pas pour mission de retrouver la certitude perdue. Elle doit au contraire constituer une pensée qui se nourrit d'incertitude au lieu d'en mourir. Elle doit éviter de trancher les nœuds gordiens entre objet et sujet, nature et culture, science et philosophie, vie et pensée…

- La complexité n'est pas la complication. Ce qui est compliqué peut se réduire à un principe simple comme un écheveau embrouillé ou un nœud de marin. Certes, le monde est très compliqué, mais s'il n'était que compliqué, c'est-à-dire embrouillé, multidépendant, etc.. il suffirait d'opérer les réductions biens connues : jeu entre quelques types de particules dans les atomes… jeu entre quelques phonèmes dans le langage. Je crois avoir montré que ce type de réduction, absolument nécessaire, devient crétinisant dès qu'il devient suffisant, c'est-à-dire prétend tout expliquer. Le vrai problème n'est donc pas de ramener la complication des développements à des règles de base simple. La complexité est à la base.

- La pensée complexe se forge et se développe dans le mouvement même où un nouveau savoir sur l'organisation et une nouvelle organisation du savoir se nourrissent l'un l'autre :

savoir de l'organisationß à organisation du savoir

- La complexité déroute et désarçonne parce que le paradigme régnant rend aveugle aux évidences qu'il ne peut rendre intelligibles. Ainsi l'évidence que nous sommes à la fois des êtres physiques, biologiques et humains est occultée par le paradigme de simplification qui nous commande, soit de réduire l'humain au biologique et le biologique au physique, soit de disjoindre ces trois caractères comme des entités incommunicables. Or le principe de complexité nous permet de percevoir cette évidence refoulée, de nous en émerveiller et de chercher une intelligibilité non réductrice.

- La complexité nous rend sensibles à des évidences endormies : l'impossibilité d'expulser l'incertitude de la connaissance. L'irruption conjointe du désordre et de l'observateur, au cœur de la connaissance, apporte une incertitude, non seulement dans la description et la prévision, mais quant à la nature même du désordre et la nature même de l'observateur. Le problème de la complexité n'est ni d'enfermer l'incertitude entre parenthèses, ni de s'y enfermer dans un scepticisme généralisé : il est d'intégrer en profondeur l'incertitude dans la connaissance et la connaissance dans l'incertitude, pour comprendre la nature même de la connaissance de la nature. La complexité est un progrès de connaissance qui apporte de l'inconnu et du mystère. Le mystère n'est pas que privatif; il nous libère de toute rationalisation délirante qui prétend réduire le réel à de l'idée, et il nous apporte, sous forme de poésie, le message de l'inconcevable. (M1-77)

- Ce n'est plus l'élémentaire que la physique trouve au fondement, mais le complexe. Ce n'est plus l'ordre déterministe qu'elle trouve au principe, mais ordre/désordre/organisation. Le complexe est devenu une question principielle qui ne peut plus être refoulée… Nous devons nous rendre compte aujourd'hui que la simplicité de l'Univers était le mythe de la science, qui a autorisé et justifié, non seulement l'exaltante recherche des grandes équations, mais aussi le délire réducteur qui veut enfermer l'Univers en une seule équation. Nous devons nous rendre compte que le propre de la théorie n'est pas de réduire le complexe au simple, mais de traduire le complexe en théorie. (M2-80)

- Tout l'effort... est de faire apparaître dans leur vraie dimension la notion et le fait de la complexité et finalement de faire émerger une méthode de la complexité. Je suis très conscient que là-dessus un lourd malentendu peut apparaître et du reste il est déjà apparu. Un malentendu, voire une incompréhension totale si bien que la complexité peut apparaître comme une sorte de tarte à la crème, un moyen, en définitive, de simplification ! C'est que l'on considère alors la complexité non pas comme un appel vers une voie mais comme une solution. A ce moment là, il est clair que mon entreprise se renverse, renverse son propre sens. (AEM-80)

- A priori, la complexité effraie, elle semble supprimer toute foi, ôter toute espérance, tout courage. Le nouveau réel qu'elle substitue à l'ancien est non plus certain, mais incertain, non plus substantiel, mais comportant en lui de l'imaginaire et du mythe. La pensée complexe semble perdre toute vitalité, toute combativité en perdant les défenses immunologiques propres à la pensée close. Mais, en fait, elle substitue à l'ancienne agressivité contre l'idée étrangère, à l'ancienne combativité manichéenne, une nouvelle immunologie, une nouvelle combativité : non plus contre les idées, mais contre la réduction, l'unidimensionnalisation, la clôture, la rationalisation, contre la manichéisation et contre la militarisation de la pensée politique. Ce n'est pas l'éclectisme mou, le libéralisme pleurnicheur ; c'est la haine de la pensée close, de l'idée close, la haine de la mécanisation de l'esprit, la haine de la mort. Et surtout, s'il est vrai, comme je le crois, que la pensée mutilée, carencée, aveugle, nous conduit à la régression et au désastre, s'il est vrai que seule la pensée complexe est à la hauteur des problèmes fondamentaux de nos sociétés et de notre histoire, dont les problèmes de vie et de mort de l'humanité, alors elle ne peut que concentrer en elle l'énergie du désespoir et l'énergie de l'espoir. (PSVS-81)

- La pensée complexe est la pensée qui affronte l'impensable, non pas avec l'espoir chimérique de le dissoudre, mais avec la volonté de le cerner, de le politiser.

- Toute pensée est en elle-même complexe car elle suscite en elle : 1) Le plein emploi de multiples dialogiques (comme la dialogique analyse/synthèse, concret/abstrait, etc.) ; 2) le plein emploi de la réflexivité ; 3) un processus de conception, ce qui nous amène à essayer de concevoir ce que c'est que concevoir. Si concevoir est organiser ou réorganiser conceptuellement ou théoriquement, il y a des conceptions simples et des conceptions complexes. Mais il ne suffit pas d'opposer purement et simplement complexité et simplicité. La pensée complexe a besoin d'un minimum de simplicité (ordre, unité, clarté, logique). Elle ne peut viser à la totalité dans la description des phénomènes ; d'autant plus que les phénomènes sont associés en chaîne, et elle doit d'une certaine façon sélectionner, éliminer donc simplifier. Aussi on ne peut tracer une frontière simple entre le simple et le complexe. Le simple est dans le complexe aussi. C'est pourquoi j'ai dit que la complexité est l'union de la complexité et de la simplicité.

- L'ennemi de la complexité, ce n'est pas la simplicité, c'est la mutilation. La mutilation peut prendre la forme de conceptions unidimensionnelles ou de conceptions réductrices. La mutilation vient quand on dénie toute réalité et tout sens à ce qu'on a éliminé : ainsi l'idéologie épistémo-structuraliste (non pas la méthode structuraliste qui est légitime et utile en tant que méthode) a nié toute réalité et tout sens aux notions d'homme, de sujet, d'individu, de devenir, d'être, d'existant. La mutilation simplificatrice s'exprime là où règne un maître mot, qui unifie et explique tout. Il y a même au sein de conceptions rationalistes la présence magique d'un mot qui détient la vérité de tout l'univers. Ainsi en a-t-il été du mot Matière comme du mot Esprit. Il n'y a pas de concept suprême. C'est pourquoi la pensée complexe, comme j'ai tenté de le faire, s'efforce de concevoir des macro-concepts, sorte de constellations de concepts interdépendants et liés à d'autres constellations.... Ainsi la notion d'homme est un macro-concept qui se réfère à sa réalité biologique, à sa réalité anthropologique, à sa réalité cérébrale, à sa réalité psychique, à sa réalité spirituelle, à sa réalité culturelle, à sa réalité sociologique. Au sein de ces macro-concepts sont associés des notions antinomiques.

- Il y a un problème clé pour la pensée complexe : celui de l'organisation laquelle est le phénomène clé de notre univers. Celui-ci s'est construit dans et par l'organisation des noyaux, des atomes, des astres, des galaxies. La vie s'est construite dans et par l'auto-éco-organisation des êtres protéinés. Les phénomènes humains et sociaux sont des phénomènes d'organisation. La notion d'organisation se retrouve donc partout, mais elle ne doit pas être conçue de façon néo-réductrice, comme dans le systèmisme abstrait qui réduit tous phénomènes organisés à la notion de système. Il y a différents types d'organisation qui ne peuvent être réduits les uns aux autres. Mais, avant tout, la notion même d'organisation est extrêmement complexe. C'est un macro-concept qui comporte en lui le concept de structure et celui de système... L'organisation transforme les éléments qui le constituent, produit des qualités «émergentes», constitue certaines propriétés ou virtualités des éléments constitutifs, de sorte que dans tout phénomène organisé le tout est à la fois plus et moins que la somme des parties.

- Après le premier stade (défi de la complexité), puis le second (caractérisation et reconnaissance de la complexité), il y a le troisième stade, celui de l'élaboration d'une pensée apte à traiter la complexité. Les principes directeurs de la pensée complexe sont : -- le principe dialogique , -- le principe récursif, -- le principe hologrammatique. Le principe dialogique est l'association en un de deux principes à la fois inséparables, complémentaires, concurrents et antagonistes. L'idée dialogique reste héritière de l'idée dialectique de Héraclite, Nicolas de Cuse, Hegel, Marx. Ainsi il y a des dialogiques de l'ordre et du désordre, des dialogiques propres à la vie comme la dialogique du génératif et du phénoménal ou celle de l'auto-organisation. La dialogique est à l'œuvre non seulement dans le monde des phénomènes, mais aussi dans notre esprit et notre pensée qui essaient de connaître ce monde. Le principe récursif, je l'ai envisage sur le mode organisasionnel. Est récursif un processus dont les produits et les effets sont nécessaires à sa propre production et à sa propre causation. C'est un processus auto-producteur qui en même temps produit du «Soi» et de l'être. L'idée de principe hologrammatique... s'inspire de l'hologramme physique, où chaque point singulier de l'image entière contient à peu près toute l'information de l'objet représenté. Il peut s'exprimer ainsi : non seulement la partie est dans le tout, mais aussi le tout en tant que tout se trouve dans la partie.

- La pensée complexe est difficile. Elle comporte sans cesse le danger de dégénérer, s'abâtardir. Mais peut-il exister de pensée non dangereuse ! Ne faut-il pas rappeler ici le principe que j'ai indiqué au début de La méthode : «La seule pensée qui vaille vit à la température de sa propre destruction.» De plus, la pensée complexe est fragile. Elle est fragile parce qu'elle dépend d'innombrables processus complémentaires, antagonistes, mentaux, psychiques, critiques, constructifs, imaginatifs, stratégiques, liés en boucle. Or toute boucle, quand défaille un de ses moments, risque de dégénérer, et, quand la boucle dégénère, on retrouve les instances séparées, fermées, les unes à côté des autres. On retombe dans le mode de pensée ancien sans même sans rendre compte. La boucle risque toujours de dégénérer, nous devons sans cesse la ressusciter et la régénérer. (APM-90)

- De toutes parts surgit le besoin d'un principe d'explication plus riche que le principe de simplification (disjonction /réduction) et que l'on peut appeler le principe de complexité. Celui-ci, certes, se fonde sur la nécessité de distinguer et d'analyser, comme le précédent. Mais il cherche de plus à établir la communication entre ce qui est distingué : l'objet et l'environnement, la chose observée et son observateur. Il s'efforce non pas de sacrifier le tout à la partie, la partie au tout, mais de concevoir la difficile problématique de l'organisation, où, comme disait Pascal, "il est impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties". Il s'efforce d'ouvrir et de développer partout le dialogue entre ordre, désordre et organisation pour concevoir, dans leur spécificité, à chacun de leurs niveaux, les phénomènes physiques, biologiques et humains. Il s'efforce à la vision poly-oculaire ou poly-scopique où, par exemple, les dimensions physiques, biologiques, spirituelles, culturelles, sociologiques, historiques de ce qui est humain cessent d'être incommunicables.

- La nécessité de penser - La complexité semble négative ou régressive puisque c'est la réintroduction de l'incertitude dans une connaissance qui était partie triomphalement à la conquête de la certitude absolue. Il faut faire son deuil de cet absolu. Mais l'aspect positif, l'aspect progressif qui peut avoir la réponse au défi de la complexité, c'est le départ pour une pensée multidimensionnelle.

- Le défi de la complexité nous fait renoncer à jamais au mythe de l'élucidation totale de l'univers, mais il nous encourage à poursuivre l'aventure de la connaissance qui est dialogue avec l'univers. Le dialogue avec l'univers, c'est la rationalité même. On a cru que la raison devait éliminer tout ce qui est irrationalisable, c'est-à-dire l'aléa, le désordre, la contradiction, afin d'enfermer le réel à l'intérieur d'une structure d'idées cohérentes, théorie ou idéologie. Or la réalité déborde de toute part de nos structures mentales : «Il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel que dans toute notre philosophie», avait depuis longtemps remarqué Shakespeare. Le but de notre connaissance est d'ouvrir, non de fermer le dialogue avec cet univers. C'est-à-dire : pas seulement lui arracher ce qui peut être clairement déterminé, avec précision et exactitude, comme le furent les lois de la nature, mais aussi entrer dans le jeu du clair-obscur qui est celui de la complexité.

- Le problème de la complexité n'est pas de formuler des programmes que les esprits peuvent mettre dans leur ordinateur mental. La complexité n'est pas un trousseau de clés que l'on peut remettre à toute personne méritante qui a engrammé les travaux sur la complexité.

- La complexité n'a pas de méthodologie, mais elle peut avoir sa méthode... La méthode de la complexité nous demande de penser - La complexité est difficile ; quand vous vivez un conflit intérieur, le conflit peut être tragique ; ce n'est pas par hasard si de grands esprits ont frôlé la folie, je pense à Pascal, je pense à Hölderlin, je pense à Nietzsche, je pense à Artaud. Il s'agit donc de convivre avec cette complexité, avec cette conflictualité, en essayant de ne pas y sombrer et de ne pas se briser. L'impératif de complexité, dans ce sens, c'est l'utilisation stratégique de ce que j'appelle la dialogique .

- L'impératif de la complexité c'est aussi de penser - La pensée complexe est une pensée qui accepte d'être trouée, comme du gruyère. C'est une pensée stratégique qui affronte les difficultés de connaître compte tenu des indéterminations et des incertitudes. Il serait vain d'y rechercher une pensée tout à fait complète, avec une certitude illusoire. (SH-90)

- Le mot de complexité n'a pas derrière lui un noble héritage philosophique, scientifique ou épistémologique. Il subit au contraire une lourde tare sémantique, puisqu'il porte en son sein confusion, incertitude, désordre. Sa définition première ne peut fournir aucune élucidation : est complexe ce qui ne peut se résumer en un maître mot, ce qui ne peut se ramener à une loi, ce qui ne peut se réduire à une idée simple. Autrement dit, le complexe ne peut se résumer dans le mot de complexité, se ramener à une loi de complexité, se réduire à l'idée de complexité. La complexité ne saurait être quelque chose qui se définirait de façon simple et prendrait la place de la simplicité. La complexité est un mot problème et non un mot solution.

- Alors que la pensée simplifiante désintègre la complexité du réel, la pensée complexe intègre le plus possible les modes simplifiants de penser - Nous voyons comment l'agitation, la rencontre au hasard sont nécessaires à l'organisation de l'univers. On peut dire du monde que c'est en se désintégrant qu'il s'organise. Voici une idée typiquement complexe. Dans quel sens ? Dans le sens où nous devons unir ensemble deux notions qui, logiquement, semblent s'exclure : ordre et désordre. De plus, on peut penser - L'ordre biologique est un ordre plus développé que l'ordre physique; c'est un ordre qui s'est développé avec la vie. En même temps, le monde de la vie comporte et tolère beaucoup plus de désordres que le monde de la physique. Autrement dit, le désordre et l'ordre s'accroissent l'un l'autre au sein d'une organisation qui s'est complexifiée. On peut reprendre la phrase célèbre d'Héraclite, qui, sept siècles avant le Christ, disait de façon lapidaire : «vivre de mort, mourir de vie». Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas un paradoxe futile. Nos organismes ne vivent que par leur travail incessant au cours duquel se dégradent les molécules de nos cellules. Non seulement les molécules de nos cellules se dégradent mais nos cellules elles-mêmes meurent. Sans arrêt, au cours de notre vie, plusieurs fois, nos cellules sont renouvelées, à part celle du cerveau et à part quelques cellules hépatiques probablement. En quelque sorte, vivre, c'est sans cesse mourir et se rajeunir. Autrement dit, on vit de la mort de ses cellules, comme une société vit de la mort de ses individus, ce qui lui permet de rajeunir. Mais à force de rajeunir, on vieillit, et le processus de rajeunissement se déglingue, se détraque et, effectivement, si on vit de mort, on meurt de vie.

- La complexité apparaît au départ comme une sorte de trou, de confusion, de difficulté. Il y a bien entendu plusieurs sortes de complexités. Je dis la complexité par commodité. Mais il y a des complexités liées au désordre, d'autres complexités qui sont surtout liées à des contradictions logiques. On peut dire que ce qui est complexe relève d'une part du monde empirique, de l'incertitude, de l'incapacité d'être certain de tout, de formuler une loi, de concevoir un ordre absolu. Il relève d'autre part de quelque chose de logique, c'est-à-dire de l'incapacité d'éviter des contradictions. Dans la vision classique quand apparaît une contradiction dans un raisonnement, c'est un signe d'erreur. Il faut faire marche arrière et prendre un autre raisonnement. Or, dans la vision complexe, quand on arrive par des voies empirico-rationnelles à des contradictions, cela signifie non pas une erreur mais l'atteinte d'une nappe profonde de la réalité qui, justement parce qu'elle est profonde, ne peut pas être traduite dans notre logique.

Par là, la complexité est différente de la complétude. On croit souvent que les tenants de la complexité prétendent avoir des visions complètes des choses. Pourquoi le penser - Nous sommes condamnés à la pensée incertaine, à une pensée criblée de trous, à une pensée qui n'a aucun fondement absolu de certitude. Mais nous sommes capables de penser - En interrogeant la signification du mot de complexité, j'ai compris que tout savoir comporte une part d'incertitude irrémédiable, d'aléa et de désordre, d'interactions et de rétroactions. La pensée complexe comporte la prise de conscience d'un inachèvement du savoir et, plus fondamentalement encore, d'une limitation des possibilités du cerveau et de l'esprit humains. J'ajoute que tout progrès de la connaissance nous révèle un mystère, une énigme. Partant de ces principes, ma démarche est résolument antisystématique, tout en luttant contre la parcellisation du savoir.... La pensée complexe est une pensée organisatrice qui s'efforce de lier à leurs articulations les diverses branches du savoir, tout en reconnaissant les inachèvements et les incertitudes. C'est cette conviction qui anime mon travail. (LM-91)

- La complexité n'est pas tout, n'est pas la totalité du réel, mais c'est ce qui peut le mieux à la fois s'ouvrir à l'intelligible et révéler l'inexplicable. La pensée complexe ne tarit pas l'étonnement. Je vis dans l'étonnement. Mon étonnement n'est pas seulement enfantin - "Qu'est-ce que c'est ça ?" - "Pourquoi le soleil il brille ?". C'est aussi, et surtout, un étonnement de la conscience s'éveillant dans l'inconnu du connu et découvrant que plus évident est le connu, plus profond est son inconnu…

- Lorsque je rencontre le monde des adultes, voire des éducateurs ou des intellectuels , je propose souvent des exemples auxquels je constate qu’ils adhèrent immédiatement et facilement, mais je dois à mon vif regret enregistrer ensuite leur incapacité tenace à saisir, au niveau de leurs structures de pensée, ce que j’appelle la complexité, c’est à dire les liens. Par exemple, si j’en avais le pouvoir et la responsabilité, je réclamerais que les programmes partent des interrogations : qui sommes nous ? D’où venons nous ? Où allons nous ?... Nous sommes tout à la fois des êtres biologiques, spirituels (dans le sens psychique), sociaux, économiques... C’est aussi une manière d’entrer dans les disciplines mais en partant de nos coordonnées, de la biologie, on mobilise presque immédiatement la chimie, laquelle suppose à son tour la physique qui nous conduit à la psychologie, et de cette dernière on va nécessairement vers la sociologie. Autrement dit, il faudrait toujours partir de quelque chose qui permette ces " nœuds de liaisons ", ces enchaînements.

- Je pense aussi que ce que j'appelle la pensée complexe porte en elle-même une critique sur la pensée parcellaire et compartimentée. Elle s’érige contre les réifications et les dogmatisations, mais surtout elle comporte en elle même l'examen des conditions de sa propre production, c'est à dire la réflexivité ou la reconnaissance du connaissant dans la connaissance de la connaissance. … Nous avons besoin d'un surcroît de rationalité critique, nous devons enseigner effectivement ceci mais inséparablement de ce que j'appelle la pensée complexe, qui elle même naît de la critique de toutes les formes mutilantes et arrogantes de la pensée. (EAP-95)

- La pensée complexe, consciente des ambivalences, du mal dans le bien, du bien dans le mal, de l'impossible perfection, de l'impossible achèvement, de l'écologie de l'action, de l'enchevêtrement toujours inattendu des inter-rétroactions, de l'impossible liquidation du «négatif», est dans ces fondements mêmes consciente de l'énorme difficulté. (PC-97)

- La complexité est un problème, c'est un défi, ce n'est pas une réponse. Et qu'est-ce que la complexité ? A première vue, c'est ce qui n'est pas simple. Cette première idée va nous servir de fil d'Ariane. Parce que l'idéal de la connaissance scientifique jusqu'au début de ce siècle, et encore très présent en beaucoup d'esprits scientifiques, est de révéler derrière l'apparente confusion des phénomènes les lois simples qui les régissent, l'ordre pur qui les détermine, il s'agissait d'arriver à l'établissement de vérités simples par 4 grands moyens.

Le premier était le principe d'ordre. Pourquoi je dis "ordre" et non "déterminisme" ? Parce que l'idée d'ordre englobe l'idée de déterminisme, qu'elle est plus large, elle contient tout ce qui est stable, tout ce qui est constant, tout ce qui est régulier, tout ce qui est cyclique. Alors, ce principe d'ordre régissait la nature et le monde : Laplace voyait dans le monde comme une machine déterministe parfaite, dont un démon, doté de sens et d'intelligence exceptionnels, pouvait connaître tous les événements du passé et prévoir tous les événements du futur. C'était cette machine déterministe qui était l'idéal de la connaissance. Et si on n'y arrivait pas, ce n'était par parce qu'il y avait des désordres ou de l'aléa, cela tenait à l'insuffisance des connaissances, alors que l'Omniscient, le fameux démon, serait capable de voir l'ordre parfait de la nature. Mais on ne se demandait jamais pourquoi cette image parfaite d'ordre était en même temps d'une extrême pauvreté, puisque c'était l'image de la répétition, incapable de rendre compte du nouveau et de la création.

Le deuxième moyen était le principe de séparation très bien formulé par Descartes. En ce qui concerne la connaissance objective, il sépare les matières les unes des autres, et il sépare l'objet connu du sujet connaissant. Il conduit au principe de spécialisation, qui a pris une extension extraordinaire pour l'organisation des disciplines et s'est avéré fécond pour de nombreuses découvertes. Encore que, très souvent, on n'ait pas su voir que les grandes découvertes se feront plutôt dans des domaines intermédiaires, flous, non séparés, tel que récemment, la biologie moléculaire ou la génétique, nées à la frontière de la chimie et de la biologie dans une sorte de no man's land. On n'a pas su voir que beaucoup d'idées naissent aux frontières et dans les zones incertaines et que de grandes découvertes ou théories sont nées de façon souvent indisciplinaire.

Le troisième moyen est le principe de réduction, selon lequel la connaissance des unités élémentaires permet de connaître les ensembles dont elles sont les composantes.

Le dernier principe était, en quelque sorte, la validité absolue de la logique classique, que l'on peut appeler "déductive-inductive-identitaire" qui donnait une valeur de vérité presque absolue à l'induction, absolue à la déduction, et pour laquelle toute contradiction devait être éliminée. L'apparition d'une contradiction dans un raisonnement signalait l'erreur et l'obligeait à abandonner ce raisonnement. Bien entendu, un principe de causalité linéaire régnait dans cette vision.

- Le défi de la globalité est ... en même temps un défi de complexité. En effet, il y a complexité lorsque sont inséparables les composants différents constituant un tout (comme l'économique, le politique, le sociologique, le psychologique, l'affectif, le mythologique) et qu'il y a tissu interdépendant, interactif et inter-rétroactif entre les parties et le tout, le tout et les parties. Or les développements propres à notre siècle et à notre ère planétaire nous affrontent de plus en plus souvent de plus en plus inéluctablement aux défis de la complexité.

- Le développement de l'aptitude à contextualiser tend à produire l'émergence d'une pensée «écologisante» , dans le sens où elle situe toute événement, information ou connaissance dans sa relation d'inséparabilité avec son environnement - culturel, social, économique, politique, et bien sûr naturel. Elle ne fait pas que situer un événement dans son contexte, elle incite à voir comment soit il modifie ce contexte, soit il l'éclaire autrement. Une telle pensée devient inséparablement pensée du complexe, car il ne suffit pas d'inscrire toute chose et événement dans un «cadre» ou «horizon». Il s'agit de rechercher toujours les relations et inter-rétro-actions entre tout phénomène et son contexte, les relations réciproques toute/parties : comment une modification locale se répercute sur le tout et comment une modification du tout se répercute sur les parties. Il s'agit en même temps de reconnaître l'unité au sein du divers, le divers au sein de l'unité, de reconnaître par exemple l'unité humaine à travers les diversités individuelles et culturelles, les diversités individuelles et culturelles à travers l'unité humaine. (TBF-99)

- Le mot complexité est de plus en plus répandu et de ce fait, la complexité semble de plus en plus reconnue. Cette reconnaissance de la complexité nous fait, non élucider, mais éluder les problèmes qu’elle pose: dire ‘c’est complexe’, c’est avouer la difficulté de décrire, d’expliquer, c’est exprimer sa confusion devant un objet comportant trop de traits divers, trop de multiplicité et d’indistinction interne. Les synonymes de complexe sont, selon le dictionnaire ‘ardu, difficile, épineux embarrassé, embrouillé, enchevêtré, entortillé, entrelacé, indéchiffrable, inextricable, obscur, pénible’. Le mot complexité exprime à la fois l’embrouillamini dans la chose désignée et l’embarras du locuteur, son incertitude pour déterminer, éclairer, définir, et finalement son impossibilité de le faire. L’usage banal du mot complexité signifie tout au plus ‘ce n’est pas simple, ce n’est pas clair, tout n’est pas blanc ni noir, il ne faut pas se fier aux apparences, il y a des doutes , nous on ne sait pas bien’. Le mot complexité est finalement un mot dont le trop plein en fait un mot vide. Comme il est de plus en plus employé, son vide se répand de plus en plus. Il y a donc un défi de la complexité. Celui-ci se retrouve dans toute connaissance, quotidienne, politique, philosophique, et, de façon désormais aiguë, dans la connaissance scientifique. (IC-00)

- La complexité n'est pas seulement le fait que tout est lié, qu'on ne peut pas séparer les différents aspects d'un même phénomène, que nous sommes des êtres de désir, des êtres économiques, des êtres sociaux etc.., que tout est lié - d'ailleurs l'ère planétaire est celle où tout est lié - mais c'est en plus l'idée que des concepts qui s'opposent ne doivent pas être chassés l'un par l'autre quand on arrive à eux, par des moyens rationnels. Cela fait partie de ma conception de la complexité. De l'univers et de l'homme. (NCJN-00)

- La connaissance pertinente doit affronter la complexité. Complexus signifie ce qui est tissé ensemble ; en effet, il y a complexité lorsque sont inséparables les éléments différents constituant un tout (comme l’économique, le politique, le sociologique, le psychologique, l’affectif, le mythologique) et qu’il y a tissu interdépendant, interactif et inter-rétroactif entre l’objet de connaissance et son contexte, les parties et le tout, le tout et les parties, les parties entre elles. La complexité, c’est, de ce fait, le lien entre l’unité et la multiplicité. Les développements propres à notre ère planétaire nous confrontent de plus en plus souvent et de plus en plus inéluctablement aux défis de la complexité. (SSEF-00)

- On ne peut saisir les problèmes globaux de la planète, tant qu'on reste dans une connaissance fragmentée selon des disciplines cloisonnées; il nous faut une reforme de pensée qui nous permettrait de concevoir les problèmes fondamentaux et les problèmes globaux que notre connaissance actuelle réduit en miettes. On ne peut penser - La complexité est un défi à la connaissance, non une solution. Quand nous disons " c'est complexe ", nous avouons notre incapacité à donner une description ou une explication simple, claire et précise. Nous sentons que des aspects divers, voire contradictoires, sont liés, mais sans que nous puissions en rendre compte. Nous sommes dans le flou et la confusion, et comme nous disons de plus en plus souvent " c'est complexe ", nous sommes de moins en moins capables de décrire et d'expliquer, mais sans être conscients de cette incapacité. En somme, le " c'est complexe " exprime notre embarras, notre incapacité à définir de façon simple, à nommer de façon claire, à mettre de l'ordre dans nos idées. La connaissance complexe est une tentative de répondre à ce défi. C'est au cours de mon séjour en Californie, où je m'immergeais dans les théories de l'information, des systèmes, de l'auto-organisation, de la cybernétique, que le terme apparemment indéfinissable de complexité a trouvé sa première définition chez le cybernéticien neurologue britannique Ashby.

- Je dirais d'abord que le complexe est ce qui ne peut se réduire à une description claire, à une idée simple, non plus qu'à une loi simple. Mais cela ne suffit évidemment pas. Je vais me référer à l'origine latine du mot : complexus, " ce qui est tissé ensemble ". La connaissance complexe cherche à situer son objet dans le tissu où il se trouve relié. À l'inverse, la connaissance simplifiante vise à connaître en isolant son objet, donc à ignorer ce qui le lie à son contexte et, plus largement, à un processus ou à une organisation d'ensemble. La connaissance complexe, elle, vise à reconnaître ce qui lie ou relie l'objet à son contexte, le processus ou l'organisation où il s'inscrit. En effet, la connaissance est plus riche, plus pertinente dès que l'on relie un fait, un élément, une information, une donnée au sein de son contexte.

![]()

Cette relation circulaire signifie tout d'abord qu'une de l'homme postule une de la nature, laquelle à son tour postule une de l'homme : or, logiquement cette relation de dépendance mutuelle renvoie chacune de ces propositions de l'une à l'autre, de l'autre à l'une, dans un cycle infernal où aucune ne peut prendre corps. Cette relation circulaire signifie aussi qu'en même temps que la réalité anthropo-sociale relève de la réalité physique, la réalité physique relève de la réalité anthropo-sociale. Prises à la lettre, ces deux propositions sont antinomiques et s'annulent l'une l'autre.

Enfin, à considérer sous un autre angle la double proposition circulaire (la réalité anthropo-sociale relève de la réalité physique qui relève de la réalité anthropo-sociale), il ressort qu'une incertitude demeurera quoi qu'il arrive sur la nature même de la réalité, qui perd tout fondement ontologique premier, et cette incertitude débouche sur l'impossibilité d'une connaissance véritablement objective.

On comprend donc que les liaisons entre propositions antinomiques en dépendance mutuelle demeurent dénoncées comme vicieuses et dans leur principe, et dans leurs conséquences (la perte du socle de l'objectivité). Aussi a-t-on toujours brisé les cercles vicieux soit en isolant les propositions, soit en choisissant l'un des termes comme principe simple auquel on doit ramener les autres. Ainsi, en ce qui concerne la relation physique/biologie/anthropologie, chacun de ces termes fut isolé, et la seule liaison concevable fut la réduction de la biologie à la physique, de l'anthropologie à la biologie. Ainsi la connaissance qui relie un esprit et un objet est ramenée soit à l'objet physique (empirisme) soit à l'esprit humain (idéalisme) soit à la réalité sociale (sociologisme). Ainsi la relation sujet/objet est dissociée, la s'emparant de l'objet, la philosophie du sujet.

C'est dire par là même que briser la circularité, éliminer les antinomies, c'est précisément retomber sous l'empire du principe de disjonction/simplification auquel nous voulons échapper. Par contre, conserver la circularité, c'est refuser la réduction d'une donnée complexe à un principe mutilant; c'est refuser l'hypostase d'un concept-maitre (la Matière, l'esprit, l'Énergie, l'information, la Lutte des classes, etc.). C'est refuser le discours linéaire avec point de départ et terminus. C'est refuser la simplification abstraite. Briser la circularité semble rétablir la possibilité d'une connaissance absolument objective. Mais c'est cela qui est illusoire : conserver la circularité, c'est au contraire respecter les conditions objectives de la connaissance humaine, qui comporte toujours, quelque part, paradoxe logique et incertitude.

Conserver la circularité, c'est, en maintenant l'association de deux propositions reconnues vraies l'une et l'autre isolément, mais qui sitôt en contact se nient l'une l'autre, ouvrir la possibilité de concevoir ces deux vérités comme les deux faces d'une vérité complexe; c'est désocculter la réalité principale, qui est la relation d'interdépendance, entre des notions que la disjonction isole ou oppose, c'est donc ouvrir la porte à la recherche de cette relation.

Conserver la circularité, c'est peut-être, du coup, ouvrir la possibilité d'une connaissance réfléchissant sur elle-même : en effet, la circularité physique <--->anthropo-sociologie et la circularité objet<----> sujet doivent amener le physicien à réfléchir sur les caractères culturels et sociaux de sa , sur son propre esprit, et le conduire à s'interroger sur lui-même. Comme nous l'indique le cogito cartésien, le sujet surgit dans et par le mouvement réflexif de la pensée sur la pensée.

Concevoir la circularité, c'est dès lors ouvrir la possibilité d'une méthode qui, en faisant interagir les termes qui se renvoient les uns les autres, deviendrait productive, à travers ces processus et échanges, d'une connaissance complexe comportant sa propre réflexivité.

Ainsi nous voyons notre espoir surgir de ce qui faisait le désespoir de la pensée simplifiante : le paradoxe, l'antinomie, le cercle vicieux. Nous entrevoyons la possibilité de transformer les cercles vicieux en cycles vertueux, devenant réflexifs et générateurs d'une pensée complexe. D'où cette idée qui guidera notre départ : il ne faut pas briser nos circularités, il faut au contraire veiller à ne pas s'en détacher. Le cercle sera notre roue, notre route sera spirale.

(M1-77)

ensemble, dans leur complémentarité, dans leur concurrence et dans leur antagonisme, les notions d'ordre et de désordre nous pose très exactement le problème de penser

la complexité de la réalité physique, biologique et humaine. Mais pour cela, à mon sens, il est nécessaire de concevoir un nouveau regard, c'est-à-dire un regard portant sur notre regard, comme l'a très bien dit Heinz von Foerster. Il nous faut regarder la façon dont nous concevons le désordre, et nous regarder nous-mêmes regardant le monde, c'est-à-dire nous inclure dans notre vision du monde. D'où cette règle de complexité : l'observateur-concepteur doit s'intégrer dans son observation et dans sa conception. Il doit essayer de concevoir son hic et nunc socioculturel. Tout ceci n'est pas seulement le retour à la modestie intellectuelle , c'est aussi le retour à l'aspiration authentique à la vérité.

sans jamais clore les concepts, de briser les sphères closes, de rétablir les articulations entre ce qui est disjoint, d'essayer de comprendre la multidimensionnalité, de penser

avec la singularité, avec la localité, avec la temporalité, de ne jamais oublier les totalités intégratrices. C'est la tension vers le savoir total, et en même temps la conscience antagoniste que, comme l'a dit Adorno, «la totalité est la non-vérité». La totalité est à la fois vérité et non-vérité, et c'est cela la complexité : la conjonction de concepts qui se combattent entre eux.

organisationnellement ; c'est de comprendre que l'organisation ne se résout pas à quelques principes d'ordre, à quelques lois ; l'organisation nécessite une pensée complexe extrêmement élaborée. Une pensée d'organisation qui ne comprend pas la relation auto-éco-organisatrice, c'est-à-dire la relation profonde et intime avec l'environnement qui ne comprend pas la relation hologrammatique entre les parties et le tout, qui ne comprend pas le principe de récursivité, une telle pensée est condamnée à la platitude à la trivialité, c'est-à-dire à l'erreur.... (SC-90)

, mais refuse les conséquences mutilantes, réductrices, unidimensionnalisantes et finalement aveuglantes d'une simplification qui se prend pour le reflet de ce qu'il y a de réel dans la réalité.

que la complexité de cette idée est encore plus fondamentale. En effet, l'univers est né d'un moment indicible, qui fait naître le temps du non-temps, l'espace du non-espace, la matière de la non-matière. On arrive par des moyens tout à fait rationnels à des idées portant en elle une contradiction fondamentale. La complexité de la relation ordre/désordre/organisation surgit donc quand on constate empiriquement que des phénomènes désordonnés sont nécessaires dans certaines conditions, dans certains cas, à la production de phénomènes organisés, lesquels contribuent à l'accroissement de l'ordre.

aient-ils ? Parce qu'il est vrai que nous pensons qu'on ne peut pas isoler les objets les uns des autres. A la limite, tout est solidaire. Si vous avez le sens de la complexité vous avez le sens de la solidarité. De plus, vous avez le sens du caractère multidimensionnel de toute réalité […] La conscience de la multidimensionnalité nous conduit à l'idée que toute vision unidimensionnelle, toute vision spécialisée, parcellaire est pauvre. Il faut qu'elle soit reliée aux autres dimensions; d'où la croyance que l'on peut identifier la complexité à la complétude. Dans un sens, je dirais que l'aspiration à la complexité porte en elle l'aspiration à la complétude, puisqu'on sait que tout est solidaire et que tout est multi-dimensionnel. Mais, dans un autre sens, la conscience de la complexité nous fait comprendre que nous ne pourrons jamais échapper à l'incertitude et que nous ne pourrons jamais avoir un savoir total : «la totalité, c'est la non-vérité».

dans ces conditions dramatiques. (IPC-90)

- Alors, le défi de la complexité vient du fait que chacun de ces principes s'est trouvé ébranlé, et même mis en cause, au cours de divers développements scientifiques de ce siècle, sans que pourtant ait été suffisamment pensée la nécessité d'une véritable réforme de pensée. Pourtant dès le milieu du XIX siècle la thermodynamique apportait quelque chose de scandaleux par rapport à l'ordre parfait de la physique classique, parce qu'elle amenait non seulement une idée d'irréversibilité par rapport aux équations réversibles de cette physique, mais aussi une idée de dégradation dans cet ordre merveilleux, dégradation de l'énergie liée à la chaleur, laquelle chaleur était conçue par Boltzmann comme de l'agitation moléculaire à partir de laquelle on peut évidemment faire des calculs statistiques, du moins au sein des systèmes clos, mais dont on ne peut pas prévoir les mouvements propres à chaque molécule.

Ce principe a beaucoup fait réfléchir à l'époque. On s'est demandé si le monde ne tendait pas vers l'entropie maximale, vers un désordre général. On posait brutalement l'idée que le monde allait vers le désordre sans jamais se demander comment était né son ordre et pourquoi se développaient ses organisations, parce qu'il n'y avait aucune vision génésique de l'univers ni de son propre devenir. Et je passe sur les bouleversements des principes d'ordre et de logique qu'a apportés la physique quantique, puisqu'elle a découvert des objets microscopiques qui n'obéissaient plus aux principes d'identité et de contradiction.

Et puis, le cosmos lui-même s'est mis en marche brusquement vers le désordre. Il y a eu Hubble. Il y a eu les découvertes du rayonnement isotrope venant de tous les points de l'horizon qui semblait dire qu'il y avait peut-être une déflagration originelle. Enfin le désordre a jailli à l'origine de l'univers, avec chaleur intense, donc agitation, et, au cours de cette agitation collisions, destructions, peut-être destruction de l'antimatière par la matière (à moins que l'antimatière ait réussi à se cacher quelque part). Mais dans ce désordre incroyable sont apparus quelques principes d'ordre, ne serait-ce que les principes qui font que se constituent les noyaux, puis les atomes et les galaxies. Ce qui fait que, paradoxalement, le monde s'organise en même temps qu'il se désintègre. Il y a une sorte de lutte entre un principe d'ordre et un principe de désordre, mais aussi une sorte de coopération entre ces deux principes, coopération d'où naît une idée absente de la physique classique qui est l'organisation. Nous voyons donc que le désordre n'a pas pris la place de l'ordre. Ce que nous devons considérer, c'est le jeu entre l'ordre, le désordre et l'organisation. Ce jeu, je l'appelle dialogique , puisque ces notions qui se repoussent les unes les autres, qui sont antagonistes, qui sont même à la limite apparemment contradictoires, sont nécessairement complémentaires pour concevoir notre univers, à la fois dans ses phénomènes organisés et ses phénomènes destructeurs (explosion d'étoiles, tamponnement de galaxies, formation de trous noirs etc. ).

L'idée d'évolution a dû se modifier : ce n'est plus un progrès régulier, une ascension irrésistible ; déjà le hasard s'y est introduit avec Darwin... Enfin, nous avons appris que la vie est née sur terre dans des conditions de tumulte et de turbulences, parmi les volcans, les orages, les tempêtes, et si ces conditions propres à l'apparition de la vie se sont relativement calmées, l'évolution biologique a connu de grands cataclysmes, dont deux catastrophes écobiologiques : la première a détruit peut-être 50% des espèces vivantes et la deuxième peut-être 30 à 40% à la fin du Secondaire, notamment avec l'extinction des dinosaures. Cela se poursuit dans l'histoire de l'hominisation, qui a dépendu de beaucoup de facteurs accidentels. Et l'histoire finalement, l'histoire dont on savait, depuis très longtemps, qu'elle avait un caractère quasi shakespearien de bruit et de fureur, l'histoire a désormais fait exploser ses propres lois. Pour la concevoir, il faut faire copuler ensemble Marx et Shakespeare. Alors, dans le fond la complexité reviendrait à cette idée : comment concevoir la relation spécifique de ce qui est ordre, désordre et organisation? (RC-99)

isolément ni le local, ni le global. Ils s'interpellent sans arrêt, s'interpénètrent et se confondent. D'où la nécessité d'une pensée complexe.

(LF.02)

Prenez l'exemple de la traduction d'une phrase de langue étrangère. Vous partez d'une intuition du sens global de la phrase, puis du sens des mots. Comme beaucoup de mots sont polysémiques, leur sens se précise d'autant plus que le sens global se précise, et cet accroissement de précision va à la fois justifier le mot et éclairer la phrase. Des mots à la phrase et de la phrase au mot, vous finissez par établir le sens correct de la phrase et celui de chaque mot dans cette phrase. Ainsi, c'est la relation entre ce mot et son contexte qui donne la connaissance précise à la fois du mot et de la phrase. Nous accomplissons cela quasi instinctivement dans une traduction ; mais, dans de nombreuses démarches de connaissance quotidiennes ou scientifiques, nous n'arrivons pas à le faire lorsque les connaissances séparées et compartimentées dans des disciplines sont closes et inintelligibles, y compris aux spécialistes de disciplines voisines.

Cela signifie que le défi de la complexité exige la communication entre les connaissances séparées ; il exige en même temps des principes d'organisation de la connaissance qui permettent de relier les savoirs de façon pertinente, ce que j'ai tenté dans La Méthode.

La complexité est un problème général. Pascal, rappelons-le, l'a exprimé de façon décisive en formulant cet impératif de pensée : " Toutes choses étant causées et causantes, aidées et aidantes, médiates et immédiates, et toutes s'entretenant par un lien naturel et insensible qui lie les plus éloignées et les plus différentes, je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. " J'espère qu'un jour toutes les universités du monde inscriront cette parole en lettres d'or sur leur fronton. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce principe pascalien est contemporain d'un principe antagonique formulé par Descartes dans Le Discours de la méthode : la nécessité de séparer toutes choses, " de diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourra, et qu'il sera requis pour les mieux résoudre ". De surcroît, Descartes a posé comme seules véridiques les idées " claires et distinctes ".

(MC-08)