Écologie : La notion d'écologie apparaît avec Haeckel (1886) : elle institue un nouveau champ dans les sciences biologiques : celui des relations entre les êtres vivants et les milieux où ils vivent.

En se développant au XXe siècle, l'écologie va de plus en plus découvrir dans l'environnement la richesse d'un univers : le terme d'Umwelt signifie "monde environnant". Elle va discerner l'unité à double texture issue de la conjonction d'un biotope (le milieu géophysique) et d'une biocénose (l'ensemble des interactions entre les êtres vivants de toutes sortes peuplant ce biotope). Les unités écologiques émergent : à la base, la "niche", petite communauté topique où se tissent d'innombrables interactions entre les êtres vivants qui l'habitent : au sommet, la biosphère, qui totalise l'ensemble de la vie sur l'écorce terrestre.

Corrélativement, il apparaît que l'environnement n'est pas seulement constitué par l'ordre géophysique ni le désordre de tous contre tous. Les modèles mathématiques de Volterra et Lotka (1924) montrent que "la lutte pour l'existence" entre vivants produit des "lois". Plus encore : l'émergence de la notion d'éco-système (Tansley, 1935) constitue une prise de conscience fondamentale : Les interactions entre vivants, en se conjuguant avec les contraintes et les possibilités que fournit le biotope physique (et rétroagissant sur celui-ci), organisent précisément l'environnement en système. Dès lors, l'environnement cesse de représenter une unité seulement territoriale pour devenir une réalité organisatrice, l'éco-système, qui comporte en lui et l'ordre géophysique et le désordre de "jungle". L'écologie se fonde désormais sur l'idée d'éco-système, qui intègre et dépasse les notions de milieu, d'environnement, d'Umwelt.

En son fondement, effectivement, l'écologie n'est pas seulement la science des déterminations et influences physiques issues du biotope ; elle n'est pas seulement la science des interactions entre les divers et innombrables vivants constituant la biocénose ; elle est la science des interactions combinatoires/organisatrices entre chacun et tous les constituants physiques et vivants des éco-systèmes.

L'écologie à donc besoin d'une pensée organisationniste, mais qui dépasse les principes d'organisation strictement physiques. En effet, l'éco-organisation est de l'organisation à la fois physique <---> vivante dont l'originalité est dans son caractère vivant, qui rétroagit du reste sur son caractère physique.

La dimension écologique constitue, en quelque sorte, la troisième dimension organisationnelle de la vie. La vie n'était connue que sous deux dimensions, espèce (reproduction) et individu (organisme), et, si prégant soit-il, l'environnement semblait en être l'enveloppe extérieure. Or, la vie, ce n'est pas seulement la cellule constituée de molécules. Ce n'est pas seulement l'arbre multiramifié de l'évolution constitué en règnes, embranchements, ordres, classes, espèces. C'est aussi de l'éco-organisation.

(M2-80)

Écologie de l'action :

- Travailler dans l'incertain et dans l'inattendu, c'est le destin de la pensée et de l'action humaines. C'est ce que je nomme le principe d'écologie de l'action : quand quelqu'un entreprend une action , il peut la contrôler tout au début, mais après elle échappe à sa volonté parce qu'elle entre dans un jeu d'interactions et de rétroactions propres au milieu dans lequel elle intervient. Il en va de même pour l'action politique. Le savoir, ce n'est pas se décourager, c'est avoir conscience du risque inhérent à l'action , de la nécessité de la corriger, voire de la torpiller si elle va dans le sens contraire du but initial. (LM-91)

- Le principe de l'écologie de l'action , qui se prolonge en principe de l'écologie de la politique, signifie qu'une action commence à échapper à l'intention (l'idée) de ceux qui l'ont déclenchée dès qu'elle entre dans le jeu des inter-rétro-actions du milieu ou il intervient. Ainsi la «réaction aristocratique», qui a suscité la convocation des Etats généraux de 1789 où la noblesse pensait, grâce au vote par ordre, récupérer des privilèges qui lui avaient été arrachés par la monarchie absolue, a abouti au contraire à la liquidation de tous les privilèges de la classe aristocratique. A l'inverse, les poussées révolutionnaires de 1936 en Espagne ont déclenché par réaction le coup d'Etat franquiste. De même qu'en météorologie une petite bifurcation dans une zone critique peut avoir des effets en chaîne énormes, d'où l'idée «d'effet-papillon» , de même quelques légères modifications d'idées dans l'esprit du chef de l'immense empire totalitaire vont déclencher une réforme, d'abord prudente et locale, qui va se généraliser et s'amplifier, et, selon un processus devenant explosif, par effets d'action /réaction où l'échec de la réaction conservatrice donne le déclic final, le processus aboutit à l'écroulement en deux ans de l'empire lui-même. Il y a des «effets-papillon» historiques. De toute façon, les conséquences à long terme d'une action politique sont totalement imprévisibles au départ. (TP-93)

- Dès le début d'une action , celle-ci tend à échapper à la volonté de ses auteurs ou acteurs pour entrer dans un jeu d'inter et rétroactions propres au milieu où elle intervient notamment le milieu social et à ce moment là peut non seulement dévier de son chemin mais se retourner contre son auteur. Je dirais même que la règle, c'est que l'action échappe à son auteur. (EAP-95)

- Le premier principe de l'écologie de l'action enseigne qu'une action commence à échapper à l'intention de ses initiateurs dès qu'elle entre dans le jeu des inter-rétro-actions du milieu où elle intervient ; elle peut y changer son sens et même aboutir à l'inverse des effets escomptés...... Aussi l'action peut avoir trois types de conséquences insoupçonnées, comme l'a recensé Hirschman :

- l'effet pervers (l'effet néfaste inattendu est plus important que l'effet bénéfique espéré) ;

- l'inanité de l'innovation (plus ça change, plus c'est la même chose) ;

- la mise en péril des acquis obtenus (on a voulu améliorer la société, mais on n'a réussi qu'à supprimer des libertés ou des sécurités).

- Le second principe de l'écologie de l'action nous dit que les effets à long terme d'une action et ses conséquences finales sont imprévisibles.... L'écologie de l'action nous dit par là même que des intentions émancipatrices peuvent aboutir à des effets oppresseurs et que des intentions oppressives, en suscitant une réaction antagoniste, produire d'excellents effets libérateurs.

- Il faut également situer le problème de la fin et des moyens, dans une relation d'incertitude propre à l'écologie de l'action . Les moyens asservissants employés pour une fin libératrice peuvent, non seulement contaminer cette fin, mais aussi s'autofinaliser. Ainsi la Tcheka, après avoir perverti le projet socialiste, s'est autofinalisée en devenant, sous les noms successifs de Guépéou, NKVD, KGB, une puissance policière suprême destinée à s'autoperpétuer. A l'inverse, la ruse, le mensonge, la force, au service d'une juste cause peuvent sauver celle-ci sans la contaminer, à condition d'avoir été des moyens exceptionnels et provisoires. (PC-97)

- On a parfois l’impression que l’action simplifie car, dans une alternative, on décide, on tranche. Or, l’action est décision, choix, mais c’est aussi pari. Et dans la notion de pari, il y a la conscience du risque et de l’incertitude. Ici intervient la notion de l’écologie de l'action . Dès qu’un individu entreprend une action , quelle qu’elle soit, celle-ci commence à échapper à ses intentions. Cette action entre dans un univers d’interactions et c’est finalement l’environnement qui s’en saisit dans un sens qui peut devenir contraire à l’intention initiale.

- L’écologie de l'action c’est en somme tenir compte de la complexité qu’elle suppose, c’est-à-dire aléa, hasard, initiative, décision, inattendu, imprévu, conscience des dérives et des transformations. […] L'écologie de l'action nous invite toutefois non pas à l'inaction mais au pari qui reconnaît ses risques et à la stratégie qui permet de modifier voire d'annuler l'action entreprise.

- Toute action échappe à la volonté de son auteur en entrant dans le jeu des inter-rétro-actions du milieu où elle intervient. Tel est le principe propre à l’écologie de l'action. L'action risque non seulement l'échec mais aussi le détournement ou la perversion de son sens initial, et elle peut même se retourner contre ses initiateurs. Ainsi, le déclenchement de la révolution d'octobre 1917 a suscité non pas une dictature du prolétariat mais une dictature sur le prolétariat. Plus largement, les deux voies vers le socialisme, la voie réformiste social-démocrate et la voie révolutionnaire léniniste ont l'une et l'autre abouti à tout autre chose que leurs finalités. L'installation du roi Juan Carlos en Espagne, selon l'intention du général Franco de consolider son ordre despotique, a au contraire fortement contribué à diriger l'Espagne vers la démocratie. (SSEF-00)

Economie :

- On ne saurait considérer l'économie comme une entité close. C'est une instance autonome dépendante d'autres instances (sociologique, culturelle, politique) elles-mêmes autonomes/dépendantes les unes des autres. Ainsi, l'économie de marché suppose un ensemble cohérent d'institutions et cet ensemble cohérent manque à l'échelle planétaire. C'est la relation au non-économique qui manque à la science économique. Celle-ci est une science dont la mathématisation et la formalisation sont de plus en plus rigoureuses et sophistiquées ; mais ces qualités comportent le défaut d'une abstraction qui se coupe du contexte (social, culturel, politique) ; elle gagne sa précision formelle en oubliant la complexité de sa situation réelle, c'est-à-dire en oubliant que l'économie dépend de ce qui dépend d'elle. Aussi, le savoir économiste qui s'enferme dans l'économique devient incapable d'en prévoir les perturbations et le devenir, et devient aveugle à l'économique lui-même.

- L'économie mondiale semble osciller entre crise et non-crise, dérèglements et re-régulations. Profondément dérégulée, elle rétablit sans cesse des régulations partielles, souvent au prix de destructions (des excédents, par exemple, pour soutenir la valeur monétaire des produits) et de dégâts humains, culturels, moraux et sociaux en chaîne (chômage, progression de la culture des plantes à drogue.) La croissance économique, depuis le XIX siècle, a été non seulement motrice, mais régulatrice de l'économie en accroissant la demande en même temps que l'offre. Mais elle a en même temps détruit irrémédiablement les civilisations rurales, les cultures traditionnelles. Elle a apporté des améliorations considérables dans le niveau de vie ; elle a en même temps provoqué des perturbations dans le mode de vie.

- De plus la croissance économique cause des dérèglements nouveaux. Son caractère exponentiel ne crée pas seulement un processus multiforme de dégradation de la biosphère, mais également un processus multiforme de dégradation de la psychosphère, c'est-à-dire de nos vies mentales, affectives, morales, et tout cela entraîne des conséquences en chaîne et en boucle. Les effets civilisationnels que produit la marchandisation de toutes choses, justement annoncée par Marx - après l'eau, la mer et le soleil, les organes du corps humain, le sang, le sperme, l'ovule, le tissu fœtal deviennent marchandises -, sont le dépérissement du don, du gratuit, de l'offre, du service rendu, la quasi-disparition du non-monétaire, qui entraînent l'érosion des valeurs autres que l'appât du gain, l'intérêt financier, la soif de richesse…

- Certes, la concurrence demeure à la fois la grande stimulatrice et la régulatrice de l'économie, et ses dérèglements, comme dans la formation de monopoles, peuvent être combattus par des lois antitrusts ; mais ce qui est nouveau est que la concurrence internationale nourrit désormais une accélération à quoi sont sacrifiées la convivialité, les possibilités de réforme, et qui, s'il n'y a pas décélération, nous conduit vers… Explosion ? Désintégration ? Mutation ? (TP-93)

- La science économique est la science humaine la plus sophistiquée et la plus formalisée. Pourtant les économistes sont incapables de s'accorder sur leurs prédictions, qui sont souvent erronées. Pourquoi ? Parce que la science économique s'est isolée des autres dimensions humaines et sociales qui lui sont inséparables. Comme dit Jean-Paul Fitoussi : «beaucoup de disfonctionnements, aujourd'hui, procèdent d'une même défaillance de la politique économique : le refus d'affronter la complexité»... La science économique est de plus en plus incapable d'envisager ce qui n'est pas quantifiable, c'est-à-dire les passions et les besoins humains. Ainsi l'économie est à la fois la science la plus avancée mathématiquement et la plus arriérée humainement. Hayek l'avait dit : «Personne ne peut être un grand économiste qui soit seulement un économiste.» Il ajoutait même : «qu'un économiste qui n'est qu'économiste devient nuisible et peut constituer un véritable danger.» (TBF-99)

-

Education - Enseignement :

- L'être humain est troué comme gruyère, multiple comme polypier, ouvert comme corridor. Toute l'éducation sociale vise à calfeutrer les orifices, à corseter la multiplicité, à condamner la plupart des ouvertures, à baliser la piste aux elohim (démons). (VS-69)

- Je crois que nous sommes aujourd’hui dans des conditions particulièrement critiques liées à la dégradation de la fonction d’enseignant ; dégradation parce qu’enseigner est devenu une fonction qui réduit l’enseignant à l’image étriquée du fonctionnaire, alors que c’était, à une autre époque, une véritable mission. Les instituteurs du début de la 3ème République étaient des missionnaires. Leur mission était effectivement pensée dans l’héritage de ce qu’ils croyaient être l’esprit des Lumières. Ils n’entendaient pas seulement transmettre des matières, du savoir, mais traduisaient une volonté de faire en sorte que le savoir devienne fécond pour la personne comme pour la société. C’était politique au sens noble du terme. Pour des raisons historiques que nous n’avons pas à analyser, ici, il y a eu une dégradation d’un Eros et comme toujours, quand se dégrade l’Eros , la compensation que l’on demande c’est de l’argent (je ne sous-estime pas pour autant les problèmes de salaire, de traitement, de retraite etc... mais ceux-ci envahissent le champ mental de nombre d’enseignants qui ont désormais perdu le sens de leur mission). Cet eros , n’est pas seulement amour pour la tâche, amour pour les idées auxquelles on croit, mais tout autant amour pour ceux auxquels on s’adresse. En d’autres termes, il ne s’agit plus tellement d’élèves abstraits, identifiés par leur nom de famille mais d’humains auxquels on se sent attaché, lié de façon affective.

- Alors que l’enseignement semblait longtemps être fondé sur un savoir affirmé (on pensait alors la science comme certitude), là se trouve l’objet de l’interrogation, plus rien aujourd’hui ne reste à l’abri, en dehors du champ de cette ré-interrogation critique. Là, est vraiment le sens d’une nouvelle mission éducative, pensée cette fois dans une perspective d’ensemble. L’école apprend à séparer et n ’apprend pas à relier. Pourquoi ? Parce qu’on pose des disciplines comme des entités, côte à côte : de mon temps, par exemple, il y avait un professeur " d’histoire et géographie " (je ne sais pas si cela existe toujours dans l’enseignement secondaire), mais il est évident qu’il n’établissait jamais les liens entre la géographie et l’histoire, bien que la géographie soit une science typiquement historique, puisque c’est toute l’histoire de la terre, et bien que l’histoire soit typiquement topologique, toujours inscrite dans un espace. On enseigne des matières séparées et on n’élabore pas les liens. Les cloisonnements vont se multiplier et se durcir avec les spécialisations, et ce jusqu’à l’Université. Or, on a oublié que ce que l’on appelle la culture, c’est l’aptitude à situer un apport de connaissances dans son contexte et si possible dans l’ensemble où il se trouve. Il est évident que c’est l’aptitude à contextualiser qui rend la connaissance pertinente. Or, nous nous rendons compte que même dans des sciences très sophistiquées comme l’économie par exemple, cette économie si sophistiquée soit-elle dans sa mathématisation, sa quantification est incapable de se situer comme une des dimensions des activités humaines et ne tient jamais compte des passions, des mouvements, des mythes, des besoins de l'âme, de la chair ou du sang. C’est donc une science qui finalement manque aussi totalement du pouvoir de prédiction que des sciences beaucoup moins raffinées. (EAP-95)

- Au XVII siècle, Pascal avait déjà compris combien tout est lié, reconnaissant que "toute chose est aidée et aidante, causée et causante" - il avait même le sens de la rétroaction, ce qui était admirable à son époque -, "et tout étant lié par un lien insensible qui relie les parties les plus éloignées les unes des autres, je tiens pour impossible de connaître les parties si je ne connais le tout comme de connaître le tout si je ne connais les parties." Voilà la phrase clé. C'est à cet apprentissage que devrait tendre l'éducation. Mais, malheureusement, nous avons suivi le modèle de Descartes, son contemporain, qui prônait lui le découpage de la réalité et des problèmes. Or, un tout produit des qualités qui n'existent pas dans les parties séparées. Le tout n'est jamais seulement l'addition des parties. C'est quelque chose de plus. (LFM-97)

- L'éducation disciplinaire du monde développé apporte bien des connaissances, mais elle engendre une connaissance spécialisée qui est incapable de saisir les problèmes multidimensionnels, et elle détermine une incapacité intellectuelle de reconnaître les problèmes fondamentaux et globaux. (TSC-99)

- ... notre système d'enseignement.... nous apprend dès l'école élémentaire à isoler les objets (de leur environnement), à séparer les disciplines (plutôt que de reconnaître leurs solidarités), à disjoindre les problèmes, plutôt qu'à relier et intégrer. Il nous enjoint de réduire le complexe au simple, c'est-à-dire de séparer ce qui est lié, de décomposer et non de recomposer, d'éliminer tout ce qui apporte désordres ou contradictions dans notre entendement. (La pensée qui découpe, isole, permet aux spécialistes et experts d'être très performants dans leurs compartiments, et de coopérer efficacement dans des secteurs de connaissance non complexes, notamment ceux concernant le fonctionnement des machines artificielles ; mais la logique à laquelle ils obéissent étend sur la société et les relations humaines les contraintes et les mécanismes inhumains de la machine artificielle et leur vision déterministe, mécaniste, quantitative, formaliste, ignore, occulte ou dissout tout ce qui est subjectif, affectif, libre, créateur.). Dans ces conditions, les jeunes esprits perdent leurs aptitudes naturelles à contextualiser les savoirs, et à les intégrer dans leurs ensembles.

- Nous devons donc penser - La première finalité de l'enseignement a été formulée par Montaigne : mieux vaut une tête bien faite que bien pleine. Ce que signifie «une tête bien pleine» est clair : c'est une tête où le savoir est accumulé, empilé, et ne dispose pas d'un principe de sélection et d'organisation qui lui donne sens. «Une tête bien faite» signifie que, plutôt que d'accumuler le savoir, il est beaucoup plus important de disposer à la fois : - d'une aptitude générale à poser et traiter des problèmes, - de principes organisateurs qui permettent de relier les savoirs et de leur donner sens.

- L'éducation doit favoriser l'aptitude naturelle de l'esprit à poser et résoudre les problèmes et corrélativement stimuler le plein emploi de l'intelligence générale. Ce plein emploi nécessite le libre exercice de la faculté la plus répandue et la plus vivante de l'enfance et de l'adolescence, la curiosité, que trop souvent l'instruction éteint, et qu'il s'agit au contraire de stimuler, ou d'éveiller si elle dort. Il s'agit dès lors d'encourager, d'aiguillonner l'aptitude interrogative, et de l'orienter sur les problèmes fondamentaux de notre propre condition et de notre temps. Cela ne peut évidemment

être inscrit dans un programme, cela ne peut être animé que par une ferveur éducatrice.

- Comme notre mode de connaissance disjoint les objets entre eux, il nous faut concevoir ce qui les relie. Comme il isole les objets de leur contexte naturel et de l'ensemble dont ils font partie, il est de nécessité cognitive de mettre une connaissance particulière dans son contexte et la situer dans un ensemble. En effet, la psychologie cognitive démontre que la connaissance progresse principalement moins par sophistication, formalisation et abstraction des connaissances particulières, que par aptitude à intégrer ces connaissances dans leur contexte et leur ensemble global. Dès lors, le développement de l'aptitude à contextualiser et globaliser les avoirs devient un impératif d'éducation. (TBF-99)

- Il est remarquable que l'éducation qui vise à communiquer les connaissances soit aveugle sur ce qu'est la connaissance humaine, ses dispositifs, ses infirmités, ses difficultés, ses propensions à l'erreur comme à l'illusion, et ne se préoccupe nullement de faire connaître ce qu'est connaître.

- Que de sources, de causes d'erreur et d'illusion, multiples et sans cesse renouvelés dans les connaissances. D'où la nécessité, pour toute éducation, de dégager les grandes interrogations sur notre possibilité de connaître. Pratiquer ces interrogations constitue l'oxygène de toute entreprise de connaissance. De même que l'oxygène tuait les êtres vivants primitifs jusqu'à ce que la vie utilise ce corrupteur comme détoxifiant, de même l'incertitude, qui tue la connaissance simpliste, est le détoxifiant de la connaissance complexe. De toute façon, la connaissance reste une aventure pour laquelle l'éducation doit fournir les viatiques indispensables.

- La connaissance des problèmes clés du monde, si aléatoire et difficile soit-elle, doit être tentée sous peine d'infirmité cognitive. L'ère planétaire nécessite de tout situer dans le contexte et le complexe planétaires. La connaissance du monde en tant que monde devient nécessité à la fois intellectuelle et vitale. C'est le problème universel pour tout citoyen du nouveau millénaire : comment acquérir l'accès aux informations sur le monde et comment acquérir la possibilité de les articuler et de les organiser ? Comment percevoir et concevoir le Contexte, le Global (la relation tout/parties), le Multidimensionnel, le Complexe ? Pour articuler et organiser les connaissances, et par là reconnaître et connaître les problèmes du monde, il faut une réforme de pensée. Or, cette réforme est paradigmatique et non pas programmatique : c'est la question fondamentale pour l'éducation, car elle concerne notre aptitude à organiser la connaissance.

- La connaissance de la connaissance, qui comporte l’intégration du connaissant dans sa connaissance, doit apparaître à l’éducation comme un principe et une nécessité permanente.

- La connaissance du monde en tant que monde devient nécessité à la fois intellectuelle et vitale. C’est le problème universel pour tout citoyen du nouveau millénaire : comment acquérir l’accès aux informations sur le monde et comment acquérir la possibilité de les articuler et de les organiser ? Comment percevoir et concevoir le Contexte, le Global (la relation tout/parties), le Multidimensionnel, le Complexe ? Pour articuler et organiser les connaissances, et par là reconnaître et connaître les problèmes du monde, il faut une réforme de pensée. Or, cette réforme est paradigmatique et non pas programmatique : c’est la question fondamentale pour l’éducation, car elle concerne notre aptitude à organiser la connaissance. A ce problème universel est confrontée l’éducation du futur, car il y a inadéquation de plus en plus ample, profonde et grave entre, d’une part, nos savoirs disjoints, morcelés, compartimentés et, d’autre part, des réalités ou problèmes de plus en plus polydisciplinaires, transversaux, multidimensionnels, transnationaux, globaux, planétaires.

- L’éducation doit favoriser l’aptitude naturelle de l’esprit à poser et à résoudre les problèmes essentiels et, corrélativement, stimuler le plein emploi de l’intelligence générale. Ce plein emploi nécessite le libre exercice de la curiosité, faculté la plus répandue et la plus vivante de l’enfance et de l’adolescence, que trop souvent l’instruction éteint et qu’il s’agit au contraire de stimuler ou, si elle dort, d’éveiller.

- L’éducation du futur devra être un enseignement premier et universel portant sur la condition humaine. Nous sommes en l’ère planétaire ; une aventure commune emporte les humains où qu’ils soient. Ceux-ci doivent se reconnaître dans leur humanité commune et en même temps reconnaître la diversité culturelle inhérente à tout ce qui est humain.

- L’éducation du futur devra veiller à ce que l’idée d’unité de l’espèce humaine n’efface pas celle de sa diversité et que celle de sa diversité n’efface pas celle de l’unité. Il y a une unité humaine. Il y a une diversité humaine. L'unité n'est pas seulement dans les traits biologiques de l'espèce homo sapiens. La diversité n'est pas seulement dans les traits psychologiques, culturels, sociaux de l'être humain. Il y a aussi une diversité proprement biologique au sein de l'unité humaine ; il y a une unité non seulement cérébrale mais mentale, psychique, affective, intellectuelle ; de plus, les cultures et les sociétés les plus diverses ont des principes génératifs ou organisateurs communs.

- l’éducation devrait montrer et illustrer le Destin à multiples faces de l’humain : le destin de l’espèce humaine, le destin individuel, le destin social, le destin historique, tous destins entremêlés et inséparables. Ainsi, l’une des vocations essentielles de l’éducation du futur sera l’examen et l’étude de la complexité humaine. Elle déboucherait sur la prise de connaissance, donc de conscience, de la condition commune à tous les humains et de la très riche et nécessaire diversité des individus, des peuples, des cultures, sur notre enracinement comme citoyens de la Terre…

- C'est la complexité (la boucle productive/destructive des actions mutuelles des parties sur le tout et du tout sur les parties) qui fait problème. Il nous faut, dès lors, concevoir l'insoutenable complexité du monde dans le sens où il faut considérer à la fois l'unité et la diversité du processus planétaire, ses complémentarités en même temps que ses antagonismes. La planète n'est pas un système global, mais un tourbillon en mouvement, dépourvu de centre organisateur. Elle demande une pensée polycentrique capable de viser à un universalisme, non pas abstrait, mais conscient de l’unité/diversité de l’humaine condition ; une pensée polycentrique nourrie des cultures du monde. Eduquer pour cette pensée, telle est la finalité de l’éducation du futur qui doit œuvrer, à l’ère planétaire, pour l’identité et la conscience terrienne.

- S’il est vrai que le genre humain, dont la dialogique cerveau/esprit n’est pas close, possède en lui des ressources créatrices inépuisées, alors on peut entrevoir pour le troisième millénaire la possibilité d’une nouvelle création dont le XX siècle a apporté les germes et embryons : celle d’une citoyenneté terrestre. Et l’éducation, qui est à la fois transmission de l’ancien et ouverture d’esprit pour accueillir le nouveau, est au cœur de cette nouvelle mission.

- Nous sommes engagés, à l’échelle de l’humanité planétaire, à l’œuvre essentielle de la vie qui est de résister à la mort. Civiliser et Solidariser la Terre, Transformer l’espèce humaine en véritable humanité, deviennent l’objectif fondamental et global de toute éducation aspirant non seulement à un progrès mais à la survie de l’humanité. La conscience de notre humanité dans cette ère planétaire devrait nous conduire à une solidarité et une commisération réciproque de chacun à chacun, de tous à tous. L’éducation du futur devra apprendre une éthique de la compréhension planétaire.

- Le problème de la compréhension est devenu crucial pour les humains. Et, à ce titre, il se doit d’être une des finalités de l’éducation du futur. Rappelons que nulle technique de communication, du téléphone à Internet, n'apporte d'elle-même la compréhension. La compréhension ne saurait être numérisée. Eduquer pour comprendre les mathématiques ou telle discipline est une chose ; éduquer pour la compréhension humaine en est une autre. L’on retrouve ici la mission proprement spirituelle de l’éducation : enseigner la compréhension entre les personnes comme condition et garant de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité.

- La compréhension est à la fois moyen et fin de la communication humaine. La planète nécessite dans tous les sens des compréhensions mutuelles. Etant donné l’importance de l’éducation à la compréhension, à tous les niveaux éducatifs et à tous les âges, le développement de la compréhension nécessite une réforme planétaire des mentalités ; telle doit être l’œuvre pour l’éducation du futur. (SSEF-00)

Elohim : -

L'être humain est troué comme gruyère, multiple comme polypier, ouvert comme corridor. Toute l'éducation sociale vise à calfeutrer les orifices, à corseter la multiplicité, à condamner la plupart des ouvertures, à baliser la piste aux elohim (démons). (VS-69)

ÉMERGENCE -

On peut appeler émergences les qualités ou propriétés d'un système présentant un caractère de nouveauté par rapport aux qualités ou propriétés des composants considérés isolément ou agencés différemment dans un autre type de système.

- Tout état global présente des qualités émergentes. L'atome est un système disposant de propriétés originales, notamment la stabilité, par rapport aux particules qui le constituent, et il confère rétroactivement cette qualité de stabilité aux particules labiles qu'il intègre. Quand aux molécules, "la nouvelle espèce apparue n'a aucun rapport avec les constituants primitifs, ses propriétés ne sont nullement la somme des leurs, et elle se comporte différemment en toutes circonstances. Si la masse, la quantité de substance totale reste la même, sa qualité, son essence est toute nouvelle". L'exemple apparemment banal, en fait très complexe, de l'eau nous montre que son caractère liquide (aux températures ordinaires) est dû aux propriétés, non des atomes, mais des molécules de H2O de se lier entre elles de façon très souple.

- L'idée d'émergence est inséparable de la morphogénèse systémique, c'est-à-dire de la création d'une forme nouvelle qui constitue un tout : l'unité complexe organisée. Il s'agit bien de morphogénèse, puisque le système constitue une réalité topologiquement, structurellement, qualitativement nouvelle dans l'espace et le temps. L'organisation transforme une diversité discontinue d'éléments en une forme globale. Les émergences sont les propriétés, globales et particulières, issues de cette formation, inséparable de la transformation des éléments.

(M1-77)

Émergence :

La réalité de l'émergence

- Qualité nouvelle

- Entre épiphénomène et phénomène

Émergence :

L'émergence de la réalité

Émergence :

L'émergence de l'émergence

Entropie-Négentropie :

- Alors que le deuxième principe signifie entropie croissante, c’est-à-dire tendance au désordre moléculaire et à la désorganisation, la vie au contraire signifie tendance à l’organisation, à la complexité croissante, c’est-à-dire à la négentropie. Désormais est ouvert le problème de la liaison et de la rupture entre entropie et négentropie, qui a été éclairé par Brillouin (1959) à partir de la notion d’information. C’est le paradoxe de l’organisation vivante, dont l’ordre informationnel qui se construit dans le temps semble contredire un principe de désordre qui se diffuse dans le temps;

(PP-73)

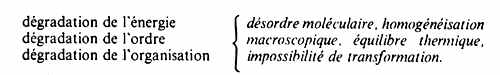

Le second principe, esquissé par Carnot, formulé par Clausius (1850), introduit l'idée, non pas de déperdition qui contredirait le premier principe, mais de dégradation de l'énergie. Alors que toutes les autres formes d'énergie peuvent se transformer intégralement de l'une en l'autre, l'énergie qui prend forme calorifique ne peut se reconvertir entièrement, et perd donc une partie de son aptitude à effectuer un travail. Or toute transformation, tout travail dégagent de la chaleur, donc contribuent à cette dégradation. Cette diminution irréversible de l'aptitude à se transformer et à effectuer un travail, propre à la chaleur, a été désignée par Clausius du nom d'entropie.

Elle signifie en même temps que cette triple dégradation obéit à un processus irréversible au sein des systèmes physiques clos.

Le même, l’inverse, l’autre : En termes de mesure, entropie et néguentropie sont deux lectures, l’une selon le signe +, l’autre selon le signe - , de la même grandeur, comme l'accélération et la décélération pour la vitesse, l'alourdissement et l’al1égement pour le poids. Tout système macroscopique peut donc être lu selon son entropie S ou sa néguentropie - S, selon qu’on considère son désordre ou son ordre. Dans ce sens (et a l’inverse d’un compte bancaire), le signe + regarde le débit organisationnel (désorganisation), le signe - regarde le crédit organisationnel.

Evangile :

- Il nous faut réexplorer ce monde sans salut. Nous sommes, rappelons-le, dans une petite toupie qui tourne autour d'une boule de feu. Il nous faut enfin admettre que tous les existants, dont nous-mêmes, sommes perdus. Toute création est perdue. Toute beauté est perdue. Toute existence est perdue à jamais. Mais toute mauvaise nouvelle porte en son verso une nouvelle bonne nouvelle. La perte, donc la reconnaissance, de nos illusions et de nos erreurs, nous ouvre la possibilité d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle intelligence , d'un nouveau développement , d'une solidarité radicale. Plus encore : de la mauvaise nouvelle naît irrésistiblement le nouvel évangile, qui porte en lui, sans religion, la sève du vieil évangile. Mais le nouvel évangile d'amour ne se voue plus à l'éternel : il s'y oppose. Il se voue à la vérité périssable. Il se voue aux valeurs fragiles de liberté et de communauté. Il se voue aux êtres éphémères. L'idée d'amour elle-même est une idée ultime, périssable, fragile, mortelle… Et c'est pourquoi le nouvel évangile apporte, appelle, l'infinie pitié, commisération et miséricorde que l'homme devrait éprouver pour le condamné à mort qu'est l'homme.

- Voilà donc la bonne-mauvaise nouvelle (bonne parce qu'elle dissipe erreur et illusion dans le "croire"), la mauvaise-bonne nouvelle (mauvaise parce qu'elle anéantit toute idée de salut). Voici l'Evangile anti-évangile :

Ne plus Croire :

- Voici la mauvaise nouvelle : nous sommes perdus, irrémédiablement perdus. S'il y a un évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle, elle doit partir de la mauvaise : nous sommes perdus, mais nous avons un toit, une maison, une patrie : la petite planète où la vie s'est créé son jardin, où les humains ont formé leur foyer, où désormais l'humanité doit reconnaître sa maison commune. Ce n'est pas la Terre promise, ce n'est pas le paradis terrestre. C'est notre patrie, le lieu de notre communauté de destin de vie et mort terriennes. Nous devons cultiver notre jardin terrestre, ce qui veut dire civiliser la Terre.

- L'évangile des hommes perdus et de la Terre-Patrie nous dit : soyons frères, non parce que nous serons sauvés, mais parce que nous sommes perdus. Soyons frères, pour vivre authentiquement notre communauté de destin de vie et de mort terriennes. Soyons frères, parce que nous sommes solidaires les uns des autres dans l'aventure inconnue.

- L'évangile de fraternité Expliquer :- C'est tout ce qui prétend expliquer que nous devrions chercher à expliquer. (ARG18-60)

- Que l'univers soit fini et limité, infini et illimité, ces deux hypothèses sont aussi irritantes pour l'esprit l'une que l'autre. Plus généralement : dans toute explication, et quel que soit son objet, il reste un pourquoi, un comment; ou il se lève un pourquoi, un comment nouveau. Tout ce que pourra comprendre, expliquer notre esprit, ses plus géniales découvertes comme ses plus exactes constructions, tout cela demeurera en un sens profondément insatisfaisant pour l'esprit lui-même. Quelque chose dans l'explication reste inexplicable, quelque chose dans l'intelligence reste inintelligible. (VS-69)

Ethique - Auto-éthique:

- Je crois qu'il ne suffit pas de s'affirmer verbalement "révolutionnaire" pour se Croire en dehors de notre société, étant donné que, sauf ruptures violentes dans les soubassements, la révolution que nous rêvons n'y viendra pas, ou elle sera confisquée par le système d'appareil. Il faut plutôt s'efforcer d'appliquer une auto-éthique permanente : lutter contre la pétrification jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'heure de la putréfaction. (ARG14-59)

- L'auto-éthique est une émergence, c'est-à-dire une qualité qui ne peut apparaître que dans certaines conditions historiques et culturelles. Les éthiques traditionnelles sont des éthiques intégrées (dans la religion, la famille, la cité) avec des impératifs de solidarité, d'hospitalité et d'honneur. L'auto-éthique ne peut apparaître que dans la civilisation individualiste avec l'érosion et, souvent, la dissolution des éthiques traditionnelles. Son champ s'élargit à partir du moment où l'économie, la science, la politique, les arts sont libérés des considérations et contraintes morales autres qu'intrinsèques. L'auto-éthique signifie que l'éthique s'autonomise et ne se fonde que sur elle-même, mais cette autonomie est bien sûr dépendante des conditions historiques, sociales, culturelles, psychiques où elle émerge.

- L'auto-éthique ne se fonde que sur elle-même, mais elle ne pourrait s'affirmer sans une "foi" qui la nourrit et l'éclaire. Mon Auto-éthique relève surtout de la "foi" en l'amour , en la compassion, en la fraternité - Ce qui me semble différencier mon auto-éthique relève de trois exigences : le souci autocritique dans l'éthique-pour-soi ; la conscience de la complexité et des dérives humaines; une morale de la compréhension.

- Le problème clé de l'éthique-pour-soi est celui de la relation avec notre propre égocentrisme. Il y a en chacun un noyau égocentrique inéliminable et, de ce fait, il y a dans la vie morale une part amorale, du reste nécessaire à l'exercice de la morale, ne serait-ce que parce qu'elle permet la survit. Un cal d'indifférence est nécessaire pour ne pas être décomposé par la douleur du monde : on ne peut vivre sans être partiellement bouché et obtus, aveugle et pétrifié. Mais du coup, il est nécessaire d'être conscient de ses propres zones aveugles et de ses carences, et c'est ici que l'auto-examen critique nous permet de nous décentrer relativement par rapport à nous-mêmes, donc de reconnaître et juger notre égocentrisme.

- Ainsi l'éthique-pour-soi nous demande de ne pas nous Croire au centre du monde, de ne pas nous poser en juges de toutes choses. ("c'est un con", "c'est un salaud" sont les deux expressions qui expriment ordinairement la prétention à la souveraineté intellectuelle et morale).

- Mais surtout l'éthique-pour-soi doit comporter l'éthique de l'honneur, qui ennoblit l'égocentrisme. L'auto-éthique de l'honneur est à la fois différente des éthiques traditionnelles de l'honneur, et analogue. L'analogie concerne la nature de l'honneur, qui est le maintien d'une image de soi sans tâche. Mais, dans les morales traditionnelles, l'image de soi est sociale : l'honneur est déterminé par les normes et les interdits de la société. Dans l'auto-éthique, l'image de soi est personnelle : c'est pour soi-même, en fonction de normes qu'on a personnellement adoptées et assumées, qu'il faut préserver l'honneur. L'honneur est la morale de l'égocentrisme. Ainsi l'honneur nous demande qu'il n'y ait pas disjonction et, surtout, contradiction entre notre vie et nos idées.

- Comme je l'ai écrit, la seule morale qui survive à la lucidité est celle où il y a conflit ou incompatibilité de ses exigences, c'est-à-dire une morale toujours inachevée, infirme comme l'être humain, et une morale en problèmes, en combat, en mouvement comme l'être humain lui-même. Ainsi donc, en chacune de nos intentions, en chacun de nos actes, notre auto-éthique est soumise à l'incertitude, à l'opacité, au déchirement à l'affrontement.

- Voici donc une étique sans fondement autre qu'elle même, mais qui a besoin d'appuis à l'extérieur d'elle même : elle a besoin de se nourrir d'une foi, de s'appuyer sur une anthropologie et de connaître les conditions et situations où elle se pratique.

- C'est une éthique de la compréhension. C'est une éthique qui n'impose pas une vision manichéenne du monde. C'est une éthique sans salut, sans promesse. C'est une éthique de la communauté en perdition. C'est une étique qui rencontre sans cesse l'incertitude et la contradiction en son sein. C'est une éthique du pari. C'est une éthique qui nous demande de l'exigence pour nous-mêmes et de l'indulgence pour autrui et non l'inverse.

- Dans l'auto-éthique, la conscience morale nécessite, d'une part une foi ou une mystique qui l'inspirent, d'autre part l'exercice permanent d'une conscience éclairante. La morale est un éclairage qui a besoin d'être éclairé par l'intelligence et l'intelligence est un éclairage qui a besoin d'être éclairé par la morale. D'où le sens de la phrase de Pascal : "travailler à bien penser - L'éthique doit mobiliser l'intelligence pour affronter la complexité de la vie, du monde, de l'éthique elle-même. Ainsi ce n'est pas une norme arrogante ni un évangile mélodieux qu'énonce l'auto-éthique que je fais mienne ; c'est l'affrontement avec la difficulté de penser - Le problème le plus fondamental aujourd'hui demeure celui de l'auto-éthique. Car, dans une société qui impose naturellement ses impératifs aux individus, le problème de l'auto-éthique est évacué. Les normes du Bien et du Mal sont connues. La Morale, le Droit, la religion disent les critères de l'extérieur. L'auto-éthique choisit ses finalités, résout les conflits de devoirs (euthanasie ou prolongation de la vie...) car il n'y a plus d'impératifs extérieurs; et, en outre comme l'auto-éthique n'a pas de fondements (pas de vérités sacrées pour la justifier) elle ne peut que nous relier aux forces de reliance sans lesquelles il n'y aurait pas notre univers : si je pars de l'hypothèse où notre univers naît dans cette explosion thermique et tend à s'auto-détruire mais au contraire se développe car des forces de reliance électro-magnétiques, gravitationnelles vont permettre la formation des noyaux puis des galaxies, des atomes... et même si les forces de reliance sont très minoritaires dans l'univers, la vie est née de l'aptitude à regrouper des macro-molécules en très grand nombre, molécules qui n'auraient jamais pu se regrouper dans la stricte organisation physico-chimique et que la vie se développe dans sa reliance dans les polycelullaires, les sociétés ...mais elle est obligée d'intégrer en elle des forces de destruction et de mort dans la pure dialogie héraclitéenne. Selon moi l'éthique consiste à se raccorder à la source cosmique de reliance très minoritaire mais débouche sur cette volonté de résistance à la cruauté du monde. (EAP-95)

- Les sources de l'éthique sont également naturelles dans le sens où elles sont antérieures à l'humanité, où le principe d'inclusion est inscrit dans l'auto-socio-organisation biologique de l'individu et se transmet via la mémoire génétique. Les sociétés de mammifères sont à la fois communautaires et rivalitaires." (...) Les individus sont dévoués à leur progéniture, mais aussi parfois capables de manger leurs enfants.

- Le sentiment de communauté, au sein des sociétés historiques est et sera source de responsabilité et de solidarité, elles-mêmes sources de l'éthique. Grâce au langage, l'éthique de communauté devient explicite dans les sociétés archaïques, avec ses prescriptions, ses tabous, et son mythe d'ancêtre commun.

- Les progrès de la conscience morale individuelle et ceux de l'universalisme éthique sont liés.

- Depuis Machiavel, l'éthique et la politique se sont trouvés officiellement disjointes dans la conception où le Prince (le gouvernant) est tenu d'obéir à l'utilité, et l'efficacité et non à la morale.

- Il y a érosion du sens sacré de la parole donnée, du sens sacré de l'hospitalité, soit l'une des racines les plus anciennes de l'éthique. La profanation de ce qui fut sacré entraîne sa profanation.

- L'auto-éthique se forme au niveau de l'autonomie individuelle, au-delà des éthiques intégrées et intégrantes, encore que des racines ou des rameaux de ces éthiques demeurent souvent dans l'esprit individuel. En tout cas, les deux autres branches de l'éthique (éthique civique ou socio-éthique, anthropo-éthique ou éthique du genre humain) doivent aujourd'hui passer par conscience et décision personnelle.

- Le problème éthique central, pour chaque individu, est celui de sa propre barbarie intérieure. C'est pour surmonter cette barbarie que l'auto-éthique constitue une véritable culture psychique, plus difficile mais plus nécessaire que la culture physique.

- Si la liberté se reconnaît à la possibilité de choix - possibilité mentale d'examiner et de formuler les choix, possibilité extérieur d'exercer un choix - l'éthique de liberté pour autrui se résumerait à la parole de von Forester : "Agis en sorte qu'autrui puisse augmenter le nombre de choix possible.

- Les humiliés, les haïs, les victimes, ne doivent pas se transformer en humiliants, haïssants, oppresseurs : voilà l'impératif éthique.

- Il y a aussi une autre leçon qui est une leçon éthique clé : incorporer nos idées dans notre vie. Tant d'humanitaires et de révolutionnaires en idées vivent de façon égocentriques et mesquine. Tant d'émancipateurs en paroles sont incapables de laisser un peu de liberté à leurs proches. Tant de professeurs de philosophie oublient de s'enseigner à eux-mêmes un peu de sagesse. Il faudrait essayer de ressembler un peu à ses idées.

- Le sens que je donne, finalement, à l'éthique, s'il faut un terme qui puisse englober tous ses aspects, c'est la résistance à la cruauté du monde et à la barbarie humain. (M6-04)

Ethique de la compréhension - L'auto-éthique est d'abord une éthique de la compréhension. Nous devons comprendre que les êtres humains sont des êtres instables, chez qui il y a la possibilité du meilleur et du pire, certains ayant de meilleures possibilités que d'autres; nous devons comprendre aussi que les êtres ont de multiples personnalités potentielles, et que tout dépend des événements, des accidents qui leur arrivent et peuvent libérer certaines d'entre elles. […] Lorsque nous allons au cinéma, nous participons plus que dans la vie : nous aimons un vagabond, un clodo, un Charlot-Chaplin, mais, à la sortie du film, nous nous détournons de ceux que nous croisons et nous trouvons qu'ils sentent mauvais. C'est le message du cinéma, considéré comme un art mineur, que l'on oublie toujours. Le message est cependant passé l'espace d'un instant. Il y a eu une compréhension anthropologique. (APS-97)

- L'éthique de la compréhension est un art de vivre qui nous demande d'abord de comprendre de façon désintéressée. Elle demande un grand effort, car elle ne peut attendre aucune réciprocité : celui qui est menacé de mort par un fanatique comprend pourquoi le fanatique veut le tuer, en sachant que celui-ci ne le comprendra jamais. Comprendre le fanatique qui est incapable de nous comprendre, c'est comprendre les racines, les formes et les manifestations du fanatisme humain. C'est comprendre pourquoi et comment on hait et on méprise. L’éthique de la compréhension nous demande de comprendre l’incompréhension.

- L'éthique de la compréhension demande d'argumenter, de réfuter au lieu d'excommunier et d'anathématiser. Enfermer dans la notion de traître ce qui relève d'une intelligibilité plus ample empêche de reconnaître l'erreur, le fourvoiement, les idéologies, les dérives.

- La compréhension n'excuse ni n'accuse : elle nous demande d'éviter la condamnation péremptoire, irrémédiable, comme si l'on n'avait jamais soi-même connu la défaillance ni commis des erreurs. Si nous savons comprendre avant de condamner, nous serons sur la voie de l’humanisation des relations humaines.

- Nous devons lier l’éthique de la compréhension entre personnes avec l’éthique de l'ère planétaire qui demande de mondialiser la compréhension. La seule vraie mondialisation qui serait au service du genre humain est celle de la compréhension, de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité. (SSEF-00)

Ethique politique En-cyclo-pédie :

- Le terme encyclopédie ne doit plus être pris dans le sens accumulatif et alphabébéte où il s'est dégradé. Il doit être pris dans son sens originaire agkuklios paidea, apprentissage mettant le savoir en cycle ; effectivement, il s'agit d'en-cyclo-péder, c'est-à-dire d'apprendre à articuler les points de vue disjoints du savoir en un cycle actif.

Enigme :

- Après toute explication, tout éclaircissement, toute rationalisation, le caractère énigmatique persiste. L'énigme résolue, cette solution devient elle-même la grande énigme.

- Il faut admettre ce trait consubstantiel à l'univers, à la réalité, à l'être, au non-être, à la raison, aux sciences, à l'homme ; l'énigme.

- La saine pensée ne se propose pas de déchiffrer l'énigme - le caractère énigmatique se retrouvant à nouveau dans ce qu'elle a déchiffré. Elle porte avec elle la conscience de l'énigme. (VS-69)

- Quelle est cette énigme, dans cet univers de catastrophe, de turbulence, de dispersion, et qui apparaît dans la catastrophe, la turbulence, la dispersion : l’organisation ? (M1-77)

Ere planétaire - Planétarisation :

- La petite planète vivante doit être reconnue comme la matrice, la matrie des humains. C'est le jardin commun à la vie et à l'humanité. C'est la maison commune de tous les humains.... Réintroduire l'humain dans la planète, c'est le réintroduire aussi dans la vie dont il est issu, dont il fait partie, qui le nourrit, et c'est le réintroduire dans sa destinée concrète, inséparable de la biosphère - étant donné la relation d'autonomie/dépendance homme/nature.... La Terre est notre réalité objective et notre patrie subjective. Nous avons objectivé la terre sur nos écrans de télévision. Nous la voyons, objet céleste, bleue comme une orange. C'est la rationalité même qui nous ramène à la Terre : les deux trous d'ozone qui se sont formés dans l'Arctique et l'Antarctique, l'effet de serre provoqué par l'accroissement du CO2 dans l'atmosphère, les déforestations massives des grandes sylves tropicales, productrices de notre oxygène commun, la stérilisation des océans, mers et fleuves nourriciers, les pollutions sans nombre, les catastrophes sans frontière, tout cela nous montre que la patrie est en danger. Et l'affectivité nous y enracine : c'est notre seule maison, le seul lieu vivable et aimable dans le cosmos, notre matrie et notre patrie.

- Réintroduire l'humanité dans la planète, c'est introduire la planète dans la politique. Ce n'est pas seulement concevoir la «mondialisation» actuelle, c'est concevoir l'ère planétaire où toutes les parties sont devenues interdépendantes les unes des autres, et qui commence, aux Temps modernes, avec la domination, la guerre, la destruction. (PC-97)

- Nous sommes dans l'ère planétaire. L'ère a commencé en 1492 avec la découverte de l'Amérique, avec les premiers échanges de microbes, de végétaux, d'animaux etc. Et, au XX siècle, s'épanouit l'ère planétaire, à la fois dans l'unité, c'est-à-dire que tous les fragments de l'humanité sont unis les uns aux autres par des liens économiques, télécommunicationnels et autres mais, en même temps, à travers les déchirements parce que chaque fragment de l'humanité est en conflit avec d'autres fragments de l'humanité, et il y a convulsions. (NCJN-00)

- A partir de 1492, ce sont ces jeunes et petites nations qui s'élancent à la conquête du Globe et, à travers l'aventure, la guerre, la mort, suscitent l'ère planétaire qui fait désormais communiquer les cinq continents pour le meilleur et pour le pire. La domination de l’Occident européen sur le reste du monde provoque des catastrophes de civilisation, dans les Amériques notamment, des destructions culturelles irrémédiables, des asservissements terribles. Ainsi, l'ère planétaire s'ouvre et se développe dans et par la violence, la destruction, l'esclavage, l'exploitation féroce des Amériques et de l'Afrique. […]La planétarisation se développe par l’apport sur les continents de la civilisation européenne, de ses armes, de ses techniques, de ses conceptions dans tous ses comptoirs, avant-postes, zones de pénétration. L'industrie et la technique prennent un essor que n'a connu encore nulle civilisation. L'essor économique, le développement des communications, l'inclusion des continents subjugués dans le marché mondial déterminent de formidables mouvements de population que va amplifier la croissance démographique généralisée. […]La planétarisation engendre au XX siècle deux guerres mondiales, deux crises économiques mondiales et, après 1989, la généralisation de l'économie libérale nommée mondialisation. (SSEF-00)

- Nous savons qu'il faut solidariser la planète, qu'il faut en finir avec les guerres, résorber les inégalités les plus criantes. Certaines choses peuvent être faites comme un service civique des pays riches pour aider concrètement là où il y a des besoins dans les pays pauvres et ne pas fournir des aides, des crédits qui disparaissent dans des trafics de corruption. Nous savons que l'Occident souffre de la domination du calcul, du profit, de la technique. Dès lors, q'il ne trouve pas en lui les moyens de résoudre ses propres problèmes, comment faire ? L'une des solutions consisterait à favoriser l'émergence d'une société-monde ou bien à accroître le pouvoir des Nations unies. Il faudrait créer un Parlement mondial, mais aussi que des instances voient le jour pour lutter contre la dégradation de la biosphère. Ce sont des mesures qui sont rendues nécessaires par l'état d'urgence où se trouve actuellement la planète. (VM-03)

- Où en somme-nous de l'ère planétaire ? Ma thèse est que la globalisation - …j'ai essayé de concevoir l'Ère planétaire. Cette notion, empruntée à Heidegger mais travaillée à ma façon, est beaucoup plus pertinente que celle de " Temps modernes " à laquelle elle correspond chronologiquement. Les Temps modernes partent de la chute de Byzance en 1453. L'Ère planétaire commence en 1492 avec la découverte/conquête des Amériques par Christophe Colomb et, peu après, la navigation autour du globe de Vasco de Gama. L'Ère planétaire, c'est l'histoire de la domination, de l'asservissement et de l'exploitation d'une très grande partie du monde par des nations européennes. La fin de la période coloniale en 1975, avec l'abandon par le Portugal de ses colonies, annonce la nouvelle période dite de la globalisation.

- Les développements de l'Ère planétaire jusqu'à la fin du XXe siècle ne sont pas seulement ceux de la domination et de l'émancipation (du reste relative). Ce sont aussi ceux de l'interdépendance croissante entre les diverses parties du monde. La conscience de cette interdépendance se manifeste avec l'apparition, vers 1990, de la notion de globalisation.

(MC-08)

Errance :

- Nous le savons maintenant : aucun but vivant ne saurait être d'achèvement. Tous les buts vivants se confondent avec le chemin. Se hace el camino al andar. Nous sommes dans l'errance et ne sortirons pas de l'errance. Si nous entrons dans l'hyper-complexité, nous entrerons dans la connivence permanente avec l'aléa et l'incertitude, non dans leur élimination. Nous serons guidés par des finalités de plus en plus chercheuses et errantes. Nous serons, non dans la stabilité, mais dans le devenir. L'hyper-complexité est vouée au devenir. (M2-80)

- Il nous faut progresser dans l'errance, en sachant que tout progrès comporte, voire nécessite quelque régression. (JL-81)

Espérance - Improbabilité :

- Nous avons appris le désenchantement. Le monde que nous regardons est un monde désenchanté, sans démiurge, sans grand Médiateur, Parti, Nation, Héros, Classe. Mais le désenchantement est-il le désespoir ? Cette confusion est fort répandue, puisqu'on nous dit "désespérés". Cette confusion implique la très conformiste doctrine que seule l'illusion peut aider à vivre. Mais l'espoir véritable est l'espoir qui s'affirme dans un monde désenchanté. L'espoir, c'est la confiance dans les ressources, l'invention, le génie, la bonté qui sont dispensés dans les chromosomes de l'espèce humaine. L'espoir, c'est de conserver les élans, les aspirations vers une vie nouvelle, c'est de demeurer mobiles et mobilisables. Le contraire de l'espoir n'est pas la lucidité - le désenchantement - mais la résignation. (ARG16-59)

- En entrant dans ses vingt dernières années, le dix-neuvième siècle attendait du vingtième l'accomplissement des promesses de la science, le triomphe de la raison, l'épanouissement des libertés, le règne du progrès. Le vingtième siècle a donné deux guerres mondiales, des tueries sans fin, le nazisme, le stalinisme. La faim, la misère ont plus progressé que le bien-être et, en même temps que le bien-être, du mal-être a progressé. Une menace d'asservissement ou d'anéantissement planétaire guette l'humanité. Il est temps de sortir du vingtième siècle. Il est temps de forger le troisième millénaire. (JL-81)

- Ce qui est créateur, innovateur est imprévisible, improbable et même invisible.. Nul n'a les moyens de le concevoir. C'est pourquoi je suis optimiste : je pense que l'improbable a sa chance. Cette spirale de mort dans laquelle nous sommes, l'improbable c'est qu'elle se brise. Einstein disait, en termes un peu trop statistiques, que 10% seulement de notre esprit est utilisé : nous avivons une période très primitive, une sorte de "préhistoire" de l'esprit humain ; toutes ses potentialités ne sont pas encore développées. (SCC-84)

- L'histoire a été tragique, est tragique, risque d'être irrémédiablement tragique. Mais elle est également incertaine, et le principe d'incertitude nous dit que si improbable que ce soit, il n'est pas impossible de pouvoir améliorer les relations entre humains, ni impossible qu'on puisse civiliser la terre. Il laisse la porte ouverte à l'espérance mais n'apporte aucune assurance. (PC-97)

- L'histoire nous enseigne qu'il faut miser sur l'improbable. j'ai vécu historiquement deux fois la victoire de l'improbable. D'abord, avec la défaite du nazisme en 1945, alors que la victoire allemande était probable en Europe en 1941, et puis avec l'effondrement du système communiste en 1989-90. (LFM-97)

- Je crois en l'improbable. Je crois en l'improbable parce que si l'on en croit les probabilités, nous allons vers le chaos démographique, le chaos économique, le chaos nucléaire… mais l'improbable peut arriver.(tab-5) Pourquoi peut-il arriver ? J'ai un deuxième principe d'espérance, le principe d'Hölderlin : "Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve". Le danger croissant amène à une prise de conscience qui provoque un sursaut. Nous sommes au début d'un sursaut, par exemple pour le problème de la biosphère. Je ne suis pas sûr qu'on va réussir, mais nous voyons qu'il y a une conscience - pas seulement dans le mouvement des Verts - elle commence à se généraliser. Inversement, nous n'avons pas encore eu de sursaut en ce qui concerne, par exemple, notre civilisation qui se déshumanise de plus en plus, de plus en plus abstraite, mécanique, chronométrique. Mais ce sursaut pourra venir ! Donc je crois que, d'une façon tragique, plus nous nous approcherons du danger, plus nous aurons des chances d'en sortir, mais plus aussi augmenteront les risques d'y plonger. C'est un deuxième principe d'espérance. et le troisième principe d'espérance, c'est ce que Hegel appelait la vieille taupe. Dans les profondeurs de l'humanité, dans l'inconscient, les forces de régénérescence travaillent, les forces qui veulent sauver. Ces forces, on ne les voit pas, mais un jour elles germent. Nous ne sommes donc peut-être pas condamnés. Mais je ne peux rien prévoir. En attendant, il y a ce Moyen Age planétaire dans lequel nous entrons. (NCJN-00)

- Il faut passer par la désespérance pour retrouver l'espérance. (LM-12/03)

ESPRIT/CERVEAU

- L'esprit humain est le plus admirable gadget à justifier n'importe quoi qui ait été jamais créé dans le cosmos.

(VS-69)

- Voici deux notions, le cerveau et l'esprit liées en un nœud gordien indénouable, autour duquel tournent les visions du monde, de l'homme, de la connaissance, et que l'on ne peut trancher que par un coup d'épée barbare.

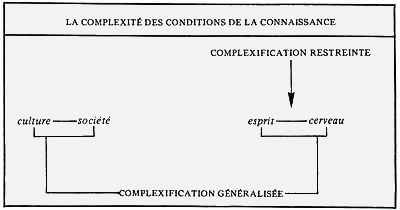

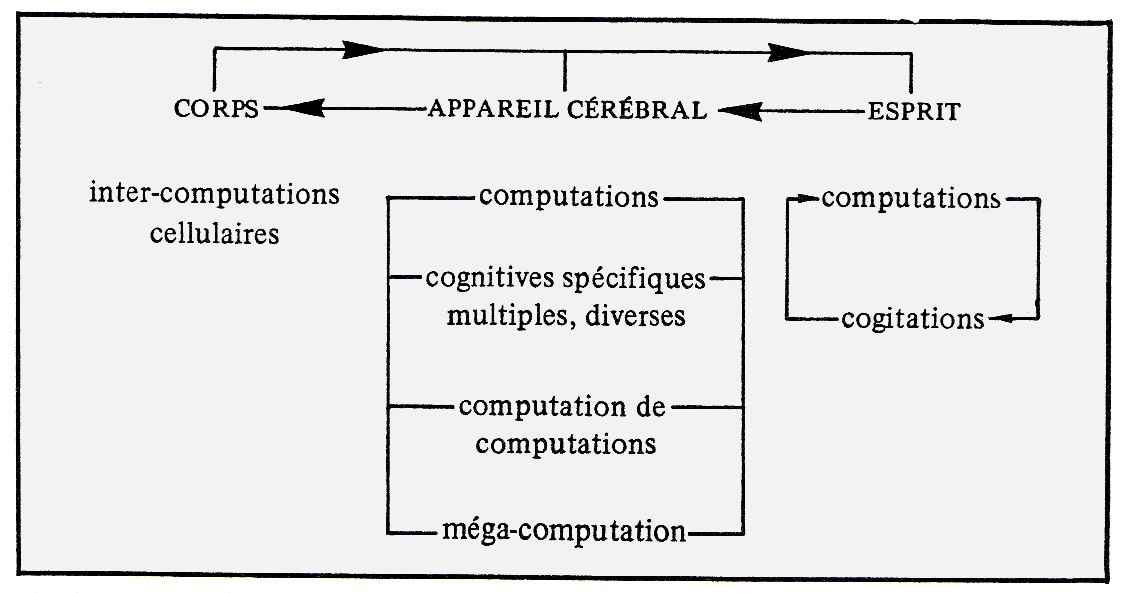

-Les aptitudes organisatrices du cerveau humain ont besoin de conditions socio-culturelles pour s'actualiser, lesquelles ont besoin des aptitudes de l'esprit humain pour s'organiser. Les " logiciels " culturels qui cogénèrent les connaissances de l'esprit/cerveau ont été eux-mêmes historiquement cogénérés par des interactions entre esprits/cerveaux. La culture est dans les esprits, vit dans les esprits, lesquels sont dans la culture, vivent dans la culture. Mon esprit connaît à travers ma culture, mais, dans un sens, ma culture connaît à travers mon esprit. Ainsi donc, les instances productrices de la connaissance se co-produisent les unes les autres ; il y a unité récursive complexe entre producteurs et produits de la connaissance, en même temps qu'il y a relation hologrammatique entre chacune des instances productrices et produites, chacune contenant les autres, et, dans ce sens, chacune contenant le tout en tant que tout.

- L'intelligence, ses formes multiples, l'ingegno, la pensée, la conscience, l'âme, sont des formes diverses d'une activité polyphonique de l'esprit... La société elle-même est transformée, complexifiée par l'émergence de l'esprit humain, puisque ce sont les interactions entres esprits individuels qui la produisent et que le langage multiplie les intercommunications, nourrit la complexité des relations entre individus et les complexités de la relation sociale.

Nœud gordien où s'associent intelligence, pensée, conscience, individu, langage, culture, société, l'esprit est à la fois une innovation dans l'évolution hominisante et un innovateur dans l'évolution humaine. Désormais, ce ne sont plus les réorganisations génétiques qui innovent, mais les aptitudes de l'esprit.

- L'esprit humain s'ouvre au monde. L'ouverture au monde se révèle par la curiosité, l'interrogation, l'exploration, la recherche, la passion de connaître. Elle se manifeste sur le mode esthétique, par émotion, sensibilité, émerveillement devant les levers et couchers de soleil, la lune nocturne, le déferlement des vagues, les nuages, les montagnes, les abîmes, les parures animales, le chant des oiseaux, et ces émotions vives pousseront à chanter, dessiner, peindre.

Elle incite à tous les départs.

L'esprit humain se sentira animé par son appartenance au monde, d'une part, son sentiment d'étrangeté au monde, de l'autre, ce qui correspond à notre statut d'enfants du cosmos étrangers au cosmos.

(M5-01)

Esprit/Cerveau :

Le grand schisme

Esprit/Cerveau :

Unidualité cerveau/esprit

Esprit/Cerveau :

Néo-dualisme - Néo-monisme

Esprit/Cerveau :

Trinité cerveau/esprit/culture

Esprit/Cerveau :

La machine hyper-complexe

Voici une machine totalement physico-chimique dans ses interactions ; totalement biologique dans son organisation ; totalement humaine dans ses activités pensantes et conscientes. Elle associe en elle tous les paliers de ce que nous appelons réalité. C'est bien, pour reprendre l'expression de Schopenhauer, le " noeud du monde ".

Esprit/Cerveau :

Unitas multiplex

L'organisation du cerveau combine spécialisations et non-spécialisations, localisations et non-localisations. Ainsi, il y a des neurones, des centres et des zones spécialisés, mais il y a également de vastes régions non fonctionnellement spécialisées dans le néo-cortex. Par ailleurs, l'altération de zones fonctionnellement spécialisées peut être compensée par déplacement et reconstruction des fonctions dans une zone non spécialisée (il y a, chez des sourds, récupération du cortex auditif pour la fonction visuelle).

Esprit/Cerveau :

Cerveau bi-hémisphèrique

(M3-86)

Esprit/Cerveau :

Unidualité hémisphèrique

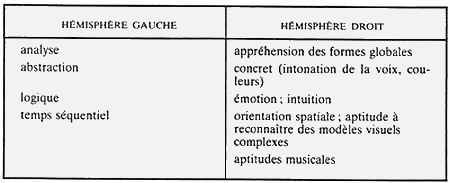

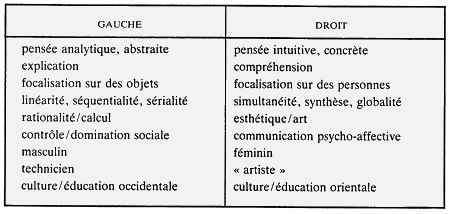

La dissymétrie entre les deux hémisphères s'opère durant l'embryoge-nèse. Une hypothèse récente attribue à une hormone sexuelle, la testosté-rone, le développement préférentiel d'un hémisphère, ce qui voudrait dire qu'il y aurait une détermination " masculine " ou " féminine " innée dans la dominance de l'un ou l'autre hémisphère. Toutefois, comme l'a suggéré Danchin, il est possible que ce soit le développement de la dissymétrie qui règle le taux de production de la testostérone. De toute façon, il y a sexualisation des hémisphères, et il y a dominance du gauche chez l'homme, du droit chez la femme. Il y a donc deux types de dominance dans une connaissance qui demeure " uniduelle ", c'est-à-dire où le type dominé demeure actif, complémentaire mais subordonné à l'autre.

Esprit/Cerveau :

Les deux sexes de l'esprit

Esprit/Cerveau :

Le cerveau triunique

Esprit/Cerveau :

Les "hormonies" cérébrales

d'autre part, la tristesse, la morosité, la dépression sont entretenues et aggravées par le blocage de l'action. Nos idées, nos perceptions, nos conceptions ne peuvent être que très difficilement isolées de ces états psycho-affectifs, eux-mêmes chimiquement dépendants ; mais cette chimie dépend elle-même des conditions extérieures qui offrent des occasions de plaisir ou, au contraire, apportent douleur et frustration. Ce n'est donc pas sur un bébête déterminisme chimique des hormones que débouche la conception complexe des faisceaux hormonaux, mais sur l'interrelation et l'interaction de l'action, de la pensée et de l'être au sein d'un environnement (naturel, familial, culturel, social).

(M3-86)

Esprit/Cerveau :

Le complexe des complexes

Esprit/Cerveau :

L'arkhe-Esprit

Esprit/Cerveau :

L'esprit est dans le monde qui est dans l'esprit

Ainsi le sujet transcende l'expérience sensible dans son mode a priori de former la connaissance.

Leibniz avait formulé la première conception en boucle de la relation entre l'esprit et les données fournies par les sens : rien n'est dans l'esprit qui n'ait été auparavant dans les sens, si ce n'est l'esprit lui-même. Mais il faut aussi, en vertu du principe dialogique / récursif/hologrammatique, réintroduire l'esprit dans le monde et le monde dans l'esprit, et énoncer complémentairement : le monde est dans notre esprit qui est dans le monde. Disons autrement : notre monde est enfermé dans notre esprit/cerveau, lequel est enfermé dans notre être, lequel est enfermé dans notre monde.

Esprit/Cerveau :

L'erreur est humaine

La certitude de connaître la vérité est loin d'être une garantie contre l'erreur. Comme disait Romain Gary : " Méfiez-vous de la vérité, elle commet toujours des erreurs. " Les évidences reconnues ne sont pas nécessairement telles ; seul l'esprit non conforme discerne que les évidences reçues sont illusoires, et perçoit des évidences auxquelles la plupart sont aveugles. (M5-01)

(M5-01)

Esprit/Cerveau :

Le cerveau et l'ordinateur

Esprit/Cerveau :

Les aventures de l'esprit

Esprit/Cerveau :

L'esprit créateur

Esprit/Cerveau :

Cerveau piano

Esprit/Cerveau :

L'esprit tout puissant et débile

Esprit/Cerveau :

Les libertés de l'esprit

Esprit/Cerveau :

La sagesse de l'esprit

Esprit/Cerveau :

Réforme de l'esprit

… l'esprit humain est capable de pratiquer la connaissance de sa propre connaissance, d'intégrer en lui les moyens autocritiques et critiques qui lui permettent de lutter contre erreur et illusion, de ne pas subir passivement l'imprinting de sa culture, mais au contraire de se nourrir d'une culture régénérée née de l'union de la culture humaniste et de la culture scientifique ; il est capable de ne pas se laisser séquestrer par des idées Maîtresses possessives et autoritaires, de développer et affermir une conscience encore vacillante et trop fragile, bref de développer ses potentialités encore inexprimées. Sortir de la préhistoire de l'esprit humain est nécessaire pour sortir de l'âge de fer planétaire, et sortir de l'âge de fer planétaire est nécessaire pour sortir de la préhistoire de l'esprit humain. (M6-04)

(M6-04)

Esprit/Cerveau :

L'esprit de la vallée

- …j'étais animé par ce que le tao appelle l'esprit de la vallée, "qui reçoit toutes les eaux qui se déversent en elle". Mais je ne me vois pas comme une majestueuse vallée; je me vois plutôt comme une abeille qui s'est enivrée à butiner aux mille fleurs pour faire de tant de pollens divers un seul et même miel. Aujourd'hui, considérant rétrospectivement mon cheminement, je vois que l'absence de culture est à la source de ma culture. Mon vide culturel originaire a crée un appel d'air pour la curiosité, le savoir, l'imaginaire, la recherche de vérité, la recherche du bien, l'élaboration de mes propres normes. J'ai été fait par ce dont j'avais soif. Mon ouverture omnivore a entretenu mon autodidactisme, lequel a entretenu mon ouverture omnivore.

(MD-94)

ESPRIT/MATIÈRE

Comment surmonter la difficulté séculairement insurmontable de la relation entre d'une part matière, corps, cerveau, d'autre part esprit et âme, c'est-à-dire la disjonction entre la substantialité de l'être et l'immatérialité du connaître ?

De fait, c'est à de multiples niveaux qu'on peut désormais lever la disjonction :

La levée physique

La levée biologique

Ainsi, l'esprit surgit avec la cogitation (pensée) et la conscience. L'esprit donc est bien une émergence, dans le sens que nous avons défini (Méthode 1, p. 106-114), c'est-à-dire un complexe de propriétés et qualités qui, issu d'un phénomène organisateur, participe à cette organisation et rétroagit sur les conditions qui le produisent. L'esprit est une émergence propre au développement cérébral d'homo sapiens, mais seulement dans les conditions culturelles d'apprentissage et de communication liées au langage humain, conditions qui n'ont pu apparaître que grâce au développement cérébral-intellectuel d'homo sapiens au cours de cette dialectique multidimensionnelle que fut l'hominisation. Ainsi, l'esprit rétroagit sur l'ensemble de ses conditions (cérébrales, sociales, culturelles) d'émergence en développant ce qui permet son développement. De même, la conscience rétroagit sur ses conditions de formation, et peut éventuellement contrôler ou dominer ce qui la produit, voire étendre son contrôle au-delà (comme ces yogis déjà évoqués qui contrôlent consciemment les battements de leur coeur). Or ceci ne peut être compris que si l'on peut concevoir : a) un tout organisateur non réductible aux parties qui le constituent ; b) la production de qualités émergentes aptes à rétroagir sur ce qui les produit ; c) une organisation récursive où le produit devient aussi producteur des activités qui le produisent ; sinon, l'esprit est incapable de comprendre sa réalité, sa relative autonomie et sa propre activité.

Les événements physico-chimiques et les expériences conscientes font partie du même tout complexe. Ainsi on peut comprendre que le cerveau, qui produit l'esprit, puisse être en même temps une description-représentation produite par l'esprit qui en émerge.

Etat Nation :

- La France révolutionnaire est le premier modèle accompli de l'Etat-Nation. Déjà, sous la monarchie, la France avait particulièrement développé un Etat centralisé, et l'intégration à l'ordre royal ainsi que la menace désintégrante des invasions étrangères concourraient à former l'esprit national. La révolution opère une véritable mutation en substituant à la Souveraineté du Roi la Souveraineté du Peuple, qui cesse de demeurer sujet de son Souverain pour devenir sujet souverain de sa propre histoire. Dès lors, l'Etat-Nation devient à la fois la source, le fondement et le siège d'une nouvelle religion, proprement moderne.

- Il se mue en communauté mythique qui incorpore en elle l'intensité et la priorité de la relation familiale mère/père/enfants. La nation féminisée en Mère nourricière, que ses enfants doivent chérir et protéger. L'Etat est paternalisé, dans son Autorité toujours justifiée qui appelle aux armes et aux devoirs. La fusion sacralisée du Maternel et du Paternel se manifeste dans le nom même de Patrie, masculin-féminin, ou dans l'expression de Mère-Patrie. Les citoyens deviennent les «enfants de la Patrie», fraternisés par cette filiation. La religion de l'Etat-Nation est de substance matri-patriotique. On perçoit qu'à partir de ce complexe mythique, affectif et religieux se développe très fortement le sentiment de la Patrie-Foyer ou Maison (home, Heimat) et qu'ait pu surgir, à partir de la fraternité - La formule exemplaire de l'Etat-Nation est le fruit de l'histoire singulière de la France. Mais ce fruit d'une évolution, commencée au X siècle avec Hugues Capet, devient, avec et après la révolution française, le modèle initial à partir duquel les peuples dispersés en mini-Etats, ou asservis dans les Empires (autrichien, tsariste, ottoman) vont s'organiser ou se faire organiser en Etats-Nations. Ainsi la Serbie (1815), la Grèce (1830), la Roumanie (1857) s'émancipent de la domination turque, la Belgique s'arrache aux Pays-Bas (1830), puis surtout l'Italie et l'Allemagne se remembrent l'une et l'autre par l'action énergique d'une monarchie excentrée (1860-1870). (PE-87)

- Il est tout à fait remarquable que, de façon désormais généralisée, l'enracinement ou le réenracinement ethnique et religieux se cristallisent sur l'Etat-nation. Pour le concevoir, il faut comprendre que l'Etat-nation comporte une substance mythologique/affective extrêmement «chaude». La patrie est un terme masculin/féminin qui unifie en lui le maternel et le paternel. La composante matri-patriotique donne valeur maternelle à la mère-patrie, terre-mère, à qui va naturellement l'amour , et donne puissance paternelle à l'Etat à qui l'on doit obéissance inconditionnelle. L'appartenance à une patrie effectue la communauté fraternelle des «enfants de la patrie». Cette fraternité - C'est paradoxalement l'ère planétaire elle-même qui a permis et favorisé le morcellement généralisé en Etats-nations : en effet, la demande de nation est stimulée par un mouvement de ressourcement dans l'identité ancestrale, qui s'effectue en réaction au courant planétaire d'homogénéisation civilisationnelle, et cette demande est intensifiée par la crise généralisée du futur. En même temps que le ressourcement familial/mythologique dans le passé, l'Etat-nation permet d'organiser le présent et d'affronter le futur. C'est par lui que la technique, l'administration, l'armée vont donner grandeur et puissance à la communauté. Ainsi, l'Etat-nation correspond à la fois à une exigence archaïque que suscitent les temps modernes et à une exigence moderne qui ressuscite l'exigence archaïque.

- Les Etats-nations poly-etniques, issus récemment des empires disloqués, n'ont pas le temps historique d'intégrer leurs ethnies ou leurs minorités, ce qui est source de conflits et de guerres. Ils asservissent, expulsent ou annihilent ce que pouvaient tolérer la cité ou l'Empire : la minorité ethnique. Le caractère absolue de leur souveraineté, leur refus de toute instance de décision supérieure, le caractère aveugle, conflictuel et souvent paranoïde des relations entre Etats, l'insuffisance radicale de l'embryon d'instance supra-nationale partielle et partiale qu'est l'ONU, tout cela a provoqué une situation de balkanisation généralisée, au moment même où l'ère planétaire requiert l'association des Etats-nations, et, pour les questions vitales concernant l'humanité dans son ensemble, le dépassement de leur pouvoir absolu.

- De toute façon, les Etats-nations, y compris les grands Etats-nations poly-ethniques, sont désormais trop petits pour les grands problèmes désormais inter et trans-nationaux :les problèmes de l'économie, ceux du développement , ceux de la civilisation techno-industrielle, ceux de l'homogénéisation des modes et genres de vie, ceux de la désintégration d'un monde paysan millénaire, ceux de l'écologie, ceux de la drogue, sont des problèmes planétaires qui excèdent les compétences nationales. Aussi la refermeture sur soi, la balkanisation généralisée suscitent quelques-uns des périls principaux de la fin du millénaire. (TP-93)

- Une des difficultés majeures pour penser - L'Etat-nation est une société territorialement organisée. Une telle société est complexe dans sa double nature, où il faut, non seulement opposer, mais aussi associer fondamentalement la notion de gemeineschaft ou «communauté» et celle de gesellschaft ou «société». La nation est une société dans ses relations d'intérêt, de compétitions, rivalités, ambitions, conflits sociaux et politiques. Mais c'est également une communauté identitaire, une communauté d'attitudes et une communauté de réactions face à l'étranger et surtout l'ennemi.

- La communauté de destin est d'autant plus profonde qu'elle est scellée par une fraternité - L'Etat-Nation s'enracine dans le tuf matériel de la terre qui sous-tend et constitue son territoire, et, du même coup, il y trouve son tuf mythologique, celui de la Terre-Mère, de la Mère-Patrie. Il y a comme une rotation ininterrompue du géo-physique au mythologique et, en même temps, du politique au cultuel et religieux. Le mythe n'est pas la superstructure de la nation : il est ce qui génère la solidarité et la communauté ; il est le ciment nécessaire à toute société et, dans la société complexe, il est le seul antidote à l'atomisation individuelle et au déferlement destructeur des conflits. Et ainsi, dans une rotation auto-génératrice du tout par ses éléments constitutifs et des éléments constitutifs par le tout, le mythe génère ce qui le génère, c'est-à-dire l'Etat-Nation lui-même.

- Tout nous indique aujourd'hui que le pouvoir absolu de l'Etat-Nation pourrait et devrait être dépassé. Tout d'abord, dans le cadre intérieur même de la nation, l'Etat tend à devenir trop abstrait et homogénéisateur de par son propre développement techno-bureaucratique. Mais surtout, tous les grands problèmes requièrent des solutions multi-nationales, trans-nationales, continentales, voire planétaires et nécessitent des systèmes associatifs, confédératifs ou fédératifs méta-nationaux. (TBF-99)

EUROPE