Fantôme : - Nos idées sont des fantômes, mais supprimons les fantômes et c'est le réel qui se dissout.(ARG18-60)

- L'imprinting manifeste ses effets sur notre perception visuelle elle-même. Les faux témoins sincères sont légion. Partout, on a vu des spectres, fantômes, génies, dieux , démons. Partout, on a pu percevoir nécessité là où il y avait hasard, hasard là où il y avait nécessité. Partout, on a pu avoir certitude là où il y avait incertitude, et manifester de l'incrédulité devant l'indubitable.

- Au moment même où nous les prenons pour la réalité, les idées, de façon quasi hallucinatoire, deviennent des fantômes échappant à la réalité. Le médiateur se substitue au médiatisé (le monde, le réel). La «toute puissance des idées»,selon Mauss, caractérise la Magie, devient l'aboutissement idéaliste du pompage des esprits et du réel par l'idée.(M4-91)

- Je pense à la fois que tout n'est qu'illusion, et que pourtant cette illusion est notre seule réalité. Je vis la contradiction entre mon sentiment du peu de réalité de la réalité et mon sentiment que notre seule réalité est celle de ce monde phénoménal; je vis tantôt le sentiment d'être comme un fantôme dans le monde des apparences, et tantôt celui de jouir du miracle inouï de la vie. Je sens parfois le néant partout et je ressens parfois une plénitude extatique qui me fait chavirer. Je sais que notre seule réalité se trouve dans les phénomènes fugitifs qui ont si peu de réalité, mais que le plus fragile et le plus éphémère, l'amour , est aussi la réalité le plus subgreen.(MD-94)

- Nous sécrétons des esprits, des génies et des fantômes qui sont, en plus, entretenus par le fait que nous voyons des morts dans nos rêves, etc. […] Maintenant je ne crois pas que ces êtres aient une existence indépendante de la nôtre. Aussi le jour où l'humanité s'éteindra tous les dieux et tous les fantômes mourront avec elle...(HU-01)

Finalité :

- Finalité et générativité : le retour de la finalité (de la téléologie de l’horloger à la téléonomie de l’horloge)

Finalité :

comme émergence Finalité :

-incertaine - Nous sommes incapables de concevoir une finalité qui aurait produit la vie et l'aurait développée pour l'accomplissement d'une mission cosmique. La finalité n'a pas fait émerger l'être vivant de la physis : elle a émergé de lui. Les opérations internes et externes qu'accomplit la machine vivante correspondent à des buts qui peuvent être extrêmement diversifiées. Mais tous ces buts convergent, s'engrènent dans une finalité qui les intègre : vivre. On vit pour vivre.

- vivre pour vivre signifie que la finalité de la vie est immanente à elle-même, sans pouvoir se définir hors de la sphère de la vie. Elle signifie que vouloir-vivre et devoir-vivre comportent une finalité formidable, têtue, frénétique, mais sans fondement rationalisable ; elle signifie en même temps que la finalité est insuffisante pour définir la vie. (M2-80)

- Un lien inséparable doit unir désormais deux finalités apparemment antagonistes. La première est la survie de l'humanité. La seconde est la poursuite de l'hominisation.

La première finalité est conservatrice : il s'agit de préserver, de sauvegarder non seulement les diversités culturelles et naturelles que dégradent d'inexorables processus d'uniformisation et de destruction., non seulement les acquis civilisationnels que menacent les retours et déferlements de barbarie, mais aussi la vie de l'humanité menacée par l'arme nucléaire et la dégradation de la biosphère, double menace damocléenne issue de la grande barbarie. Cette grande barbarie, rappelons-le, est le produit de l'alliance entre les forces, toujours virulentes, de domination, violence et haine qui déferlent depuis les débuts de l'histoire humaine et les forces modernes techno-bureaucratiques, anonymes et glacées de déshumanisation et de dénaturation.

La seconde finalité est révolutionnante (nous négligeons délibérément ici l'adjectif «révolutionnaire», devenu réactionnaire et trop souillé de barbarie). Il s'agit de créer les conditions où l'humanité s'accomplirait en tant que telle dans une société/communauté des nations. Cette nouvelle étape ne pourrait être atteinte qu'en révolutionnant partout les relations entre humains, depuis les relations de soi à soi, de soi à autrui et entre proches, jusqu'aux relations entre nations et Etats et aux relations entre les hommes et la techno-bureaucratie, entre les hommes et la société, entre les hommes et la connaissance, entre les hommes et la nature. D'où un inévitable paradoxe. La conservation a besoin de la révolution qui assurerait la poursuite de l'hominisation. La révolution a besoin de la conservation non seulement de nos êtres biologiques, mais aussi des acquis de nos héritages culturels et civilisationnels. (TP-93)

- Nos finalités ne nous sont pas imposées dans ce sens que, dans nos sociétés individualistes, l'éthique ne s'impose pas impérativement ni universellement en chaque citoyen ; que chacun est voué à élire de lui-même ses valeurs et ses idéaux, c'est-à-dire à pratiquer l'auto-éthique. Ces finalités peuvent être particulières, vouées à une seule patrie, voire une seule personne chérie. Aujourd'hui, le plus grand nombre d'entre nous vit sous l'influence culturelle des grandes religions universalistes - bouddhisme, christianisme, islam. Le message fraternaliste de ces religions s'est trouvé laïcisé et endossé par la révolution française, puis amplifié et universalisé par le socialisme. La fraternité - Elire nos finalités, c'est les intégrer profondément dans nos esprits et nos âmes, c'est ne jamais les oublier, ne jamais y renoncer, y compris si nous perdons l'espoir de les voir se réaliser.

- Nous savons que nos finalités ne vont pas immanquablement triompher, nous savons que la marche de l'histoire n'est pas morale. Nous devons envisager leur possible et même probable échec. C'est parce que l'incertitude sur le réel est fondamentale, que nous sommes amenés à parer pour nos finalités. (PC-97)

Foi :

- Ma foi prend l'exemple sur celle de Pascal : je réponds à l'incertitude et à la contradiction par le pari. La foi improuvable en dieu est devenu pour moi la foi improbable en un monde moins barbare, en une intelligence moins aveugle, et la foi imperturbable en la vérité de l'amour .

- Jamais je n'ai pu m'enfermer dans une foi. Ma foi a toujours gardé le doute en elle. Jamais je n'ai pu Croire comme la plupart croient, même quand j'étais dans l'élan messsianique de ma résistance de guerre. Mais jamais je n'ai pu m'enfermer dans le doute, et mon doute a toujours gardé la foi en lui… Ainsi, plus que jamais et pleinement, je vis, subis et me nourris de la dialogique permanente entre foi et scepticisme, mysticisme et rationalité. Le travail des contradictions continue. Et voici la conséquence existentielle : vivre dans le duel des contraires, c'est-à-dire ni dans la duplicité sans conscience ni dans le "juste milieu", mais dans la mesure et la démesure; non dans la morne résignation, mais dans l'espoir et le désespoir, non dans un vague ennui ou un vague intérêt devant la vie, mais dans l'horreur et l'émerveillement. (MD-94)

Formation :

- Pour moi, la formation, c'est l'auto-hétéro-formation : on ne se forme qu'à travers les expériences vécues, c'est à dire des rencontres, des pensées, des maîtres, des gourous...La formation est toujours quelque chose d'ininterrompu et d'inachevé : elle ne peut pas avoir de terme. Dans un autre sens, je dirais la formation, c'est avoir l'aptitude d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire en même temps, réapprendre à apprendre ou apprendre à réapprendre. C'est toujours la possibilité de se donner un méta-point de vue réflexif sur son savoir, sur sa connaissance. C'est cela le problème de la formation. (EAP-95)

Fratrie - Frère - Fraternité : -

Les sociétés humaines archaïques sont productrices de fraternité réelle/mythique, puisque leurs individus se voient issus d'un ancêtre commun et se croient ainsi fraternisés. Les sociétés historiques, notamment les Etats-Nations, produisent une intense fraternité mythique entre "enfants de la patrie", et le mythe racial du "sang commun" donne une valeur pseudo-génétique à cette fraternité idéologique/culturelle. Mais, dans les sociétés historiques, il y a aussi des forces de rupture et de désintégration inouïes de la fraternité. Nos sociétés sont fondées à la fois sur la fraternité et sur l'auto-destruction de la fraternité. Ici nous retrouvons le problème clé d'une relation fraternelle qui, génétique ou sociale, porte en elle la potentialité fraternisante comme la potentialité fratricide. Le mythe de Romulus et Remus est un mythe anthropo-social profond puisqu'il comporte à l'origine de la cité à la fois l'association fraternelle et l'opposition fratricide de deux jumeaux sans père, mais élevés par une mère-nourrice-mammifère.

- La prise de conscience corrélative de l'ambivalence de la relation entre frères nous dit qu'il ne suffit pas d'être frère pour être frère. La fraternité porte aussi en elle la mort du frère, ce dont nous avertissent Caïn et Romulus, ce que nous ont montré les partis où l'on s'appelle frère et camarade. (M2-80)

- Nous ne serons pas frères parce que nous sommes assurés qu'ainsi nous serons assurés d'un salut éternel : un chemin tout tracé. Nous le serons au contraire parce que nous savons qu'il n'est sans doutepas de salut assuré, et parce qu'il est si plausible de considérer que nous soyons tous condamnés à être abandonnés sur une toute petite planète qui dérive dans un cosmos indifférent. (TP-93)

Génie :

- La possibilité du génie vient de ce que l'être humain n'est pas totalement prisonnier du réel, de la logique (néocortex), du code génétique, de la culture, de la société. La recherche, la découverte s'avancent dans la béance de l'incertitude et de l'indécidabilité. Le génie surgit dans la brèche de l'incontrôlable, justement là où rôde la folie. La création jaillit dans la liaison entre les profondeurs obscures psycho-affectives et la flamme vive de la conscience. (SSEF-00)

Guerre :

- La guerre apporte des régressions fondamentales au sein des sociétés "civilisées" : la régression du groupe qui se ferme sur lui-même, la régression de l'individu promu héros du fait qu'il est meurtrier ou meurtri, s'accompagne de la régression, est-il besoin de le souligner, de tout système de penser - Obsidionale, en état de guerre, la société se durcit alors sur elle-même, comme ces unicellulaires qui prennent la forme cristalloïde ; elle se blinde ; sa circulation se raréfie, elle s'asphyxie pour survivre : c'est l'autarcie de guerre, le blocus, le siège, la patrie en danger. Alors elle resserre les bras autour de l'individu. Celui-ci est ressaisi par la participation primitive ; il n'est plus lui-même, il est la patrie en danger.

- La société en guerre est redevenue, et le proclame, une sorte d'espèce biologique, ce que l'on a appelé une race. Les militaires et les fascistes, qui militarisent la société, aiment parler des "vertus de la race". Le "général" incarne la généralité de la cité par rapport à la particularité individuelle ; celle-ci passe en second, au moment où il s'agit d'une lutte de vie ou de mort pour le "phylum" social. [...] Le titre de héros est le plus banal en temps de guerre puisqu'il s'applique à tout combattant qui, justement, meurt en "héros". La seule consolation immédiate donnée au héros, c'est le meurtre, la vengeance sur l'ennemi, immonde adversaire, chien maudit, jaune, noir, rouge. Il purge sa mort sur l'ennemi à abattre.

- D'une part la guerre est devenue plus régressive que dans les siècles précédents, du fait qu'elle s'est faite totale, intégrant non plus seulement les guerriers, non plus seulement les peuples en armes, mais aussi mobilisant et détruisant pêle-mêle tout ce qui est vie, travail, culture. Mais en même temps cette régression s'effectue dans des conditions d'évolution de lutte des classes et d'individualisation telles que le passage de la paix à la guerre ne se fait plus sans heurts ; il nécessite de plus en plus une longue période de tension internationale, de guerre froide où se préparent, c'est-à-dire s'abêtissent les esprits. (HM-51)

- La guerre est beaucoup plus qu'agression et conquête, c'est une suspension des contrôles de " civilisation ", un déchaînement ubrique des forces de destruction. Et quand s'opposent , dans le jeu de la vie et de mort, non seulement des intérêts et des fureurs, mais aussi le sens de ce qui est sacré et maudit, de ce qui est juste et de ce qui est vrai, lorsque les dieux combattent avec les armées, le déferlement va jusqu'au génocide.(PP-73)

Karl Marx : -

Marx doit être dépassé, c'est-à-dire intégré dans la constellation des penseurs qui peuvent éclairer notre réflexion, à commencer par son aspiration à une connaissance à la fois anthropo-socio-historique. Sa conception du capitalisme doit elle-même être intégrée dans le complexe des développements techniques, sociologiques, démocratiques, idéologiques de l'histoire moderne. Mais il faut abandonner toute loi de l'histoire, toute croyance providentielle au progrès, et extirper la funeste foi dans le salut terrestre. Ce qui reste et restera, ce sont les aspirations à la fois libertaires et fraternitaires, aspirations à l'épanouissement humain et à une société meilleure qui se sont exprimées sous le terme de socialisme.

Langage - Machine-langage - Poly-machine : -

… c'est dans l'évolution primatique que s'opèrent avec homo sapiens deux mutations clés dans le développement machinal des sociétés. La première caractérise les sociétés archaïques. La culture apparaît. Mémoire générative dépositaire des règles d'organisation sociale, elle est source reproductive des avoirs, savoir-faire, programmes de comportement, et le langage conceptuel permet une communication en principe illimitée entre individus membres d'une même société.

Or ce langage, et cela est demeuré inaperçu parce que invisible et apparemment immatériel, est une vraie machine qui ne fonctionne évidemment que lorsqu'il y a locuteur. Ce n'est pas par hasard que j'ai fait appel au couple conceptuel compétence/performance de la linguistique chomskyenne pour caractériser une organisation praxique machinale. Effectivement la machine langagière produit des paroles, des énoncés, du sens qui eux-mêmes s'engrènent dans la praxis anthropo-sociale, y provoquant éventuellement des actions et des performances. Cette machine langagière joint ces deux qualités productives : la création (poïesis) quasi illimitée d'énoncés et la transmission/reproduction quasi illimitée des messages. Elle est la machine à la fois répétitive et poïetique. Aussi peut-on dire que la grande révolution de l'hominisation n'est pas seulement la culture, c'est la constitution de cette machine-langage, à l'organisation très hautement complexe (la « double articulation » phonétique/sémantique), et qui, à l'intérieur de la machine anthropo-sociale, totalement et mutiplement engrenée à tous ses processus de communication/organisation, est nécessaire à son existence comme à ses développements. Ainsi se constitue une arkhe-machine anthropo-sociale qui comporte quelques centaines d'individus ; elle essaime dès lors sur toute la terre, qu'elle couvrira pendant des dizaines de millénaires, et ne mourra qu'anéantie par les sociétés historiques.

[…] On sait que cette transformation, liée à l'agriculture et à la guerre, est marquée par le développement de ma machine langagière qui de parlante devient aussi écrivante, l'apparition de l'appareil d'État, de la ville, de la division du travail, des classes sociales hiérarchisées, avec, au sommet, l'élite du pouvoir (rois) et du savoir (prêtres), et à la base la masse des esclaves réduits à l'état d'outils animés c'est-à-dire de machines asservies. (M1-77)

Le langage humain est polyvalent et polyfonctionnel. Il exprime, constate, décrit, transmet, argumente, dissimule, proclame, prescrit (les énoncés « performatifs » et « illocutoires »). il est présent dans toutes les opérations cognitives, communicatives, pratiques. Il est nécessaire à la conservation, la transmission, l'innovation culturelles. Il est consubstantiel à l'organisation de toute société et il participe nécessairement à la constitution et à la vie de la noosphère.

Comme tout passe par le langage, on tend soit à en faire un simple instrument de transmission, voire une passoire, soit à en faire la réalité humaine clé et à l'hypostasier. Dans le premier cas, on remarque justement que « le langage n'a... pas d'existence hors de sa représentation mentale » et que « quelles que soient ses propriétés, elles doivent lui être (fournies) par les processus mentaux innés de l'organisme qui l'a inventé » (Chomsky, 1968). Dès lors, le problème de la nature et des structures du langage se transporte dans celui de la nature et de structure de l'esprit/cerveau humain. Ce qui est à notre sens tout à fait juste, mais ne supprime nullement la réalité objective et la consistance noologique du langage : le vocabulaire, les règles de grammaire et de syntaxe constituent des éléments constitutifs d'un système. Ainsi, la linguistique a conçu le langage comme un système objectif et autonome dont elle a dégagé les règles et les structures (Saussure, Jacobson), puis dont elle a exploré les conditions d'activités.

Il nous faut penser circulairement que la société fait le langage qui fait la société, que l'homme fait le langage qui fait l'homme, que l'homme parle le langage qui le parle.

Le langage dépend des interactions entre individus, lesquelles dépendent du langage. Il dépend des esprits humains, lesquels dépendent de lui pour émerger en tant qu'esprits. C'est donc nécessairement que le langage doit être conçu à la fois comme autonome et dépendant.

La grande poly-machine

Si l'on considère que les individus-sujets humains sont aussi des êtres-machines, que les sociétés le sont également, alors la vie de l'anthropo-socio-noosphère est produite et productrice des activités d'un complexe poly-machinal de machine de machines s'entr'engrenant et s'entr'entraînant les unes les autres, et où le langage constitue comme la poly-machine noologique où arrivent et partent tous les autres processus machinaux. (M4-91)

Chaque langue obéit à ses règles propres de grammaire et syntaxe, détient son propre vocabulaire, qui en fait la singularité, mais ces règles propres obéissent à des structures profondes communes à toutes.

Ce langage à double articulation, qui fait son originalité et sa supériorité sur les langages animaux, n'est pas absolument nouveau dans la vie, puisque le code génétique dispose de la même structure. Mais alors que celui-ci fait communiquer les molécules et les cellules, notre langage fait communiquer les esprits. Il présente une infinité de combinaisons syntaxiques et grammaticales, permet un enrichissement illimité du vocabulaire. Apparue dans les civilisations historiques, l'écriture va offrir la possibilité d'une inscription au-delà de la mémoire individuelle et d'une croissance indéfinie des connaissances.

Le langage est une machine dans le sens que nous avons défini. Elle fonctionne en faisant fonctionner d'autres machines qui elles-mêmes la font fonctionner. Ainsi elle est engrenée sur la machinerie cérébrale des individus et sur la machinerie culturelle de la société. C'est une machine autonome-dépendante dans une polymachine. Elle dépend d'une société, d'une culture, d'êtres humains, qui, pour s'accomplir, dépendent du langage. Quelle que soit la langue, il y a dans chaque énoncé un Je implicite ou explicite (le locuteur), deux Ça (la machinerie linguistique et la machinerie cérébrale), du On (la machinerie culturelle). Je Ça, On parlent en même temps. C'est dire que le langage est la plaque tournante essentielle du biologique, de l‘humain, du culturel, du social. Le langage est une partie de la totalité humaine, mais la totalité humaine se trouve contenue dans le langage.

Une langue vit de façon étonnante. Les mots naissent, se déplacent, s'ennoblissent, déchoient, se pervertissent, dépérissent, perdurent. Les langues évoluent, modifiant non seulement leur vocabulaire, mais aussi leurs formes grammaticales, parfois syntaxiques. La langue vit comme un grand arbre dont les racines sont aux tréfonds de la vie sociale et de la vie cérébrale, dont les frondaisons s'épanouissent dans le ciel des idées ou des mythes et dont les feuilles bruissent en myriades de conversations. La vie du langage est très intense dans les argots et les poésies, où les mots s'accouplent, jouissent, s'enivrent des connotations qu'ils invoquent et évoquent, où éclosent les métamorphoses, où les analogies prennent leur envol, où les phrases secouent leurs chaînes grammaticales et s'ébrouent en liberté.

[...] L'homme s'est fait dans le langage qui a fait l'homme. Le langage est en nous et nous sommes dans le langage. Nous sommes ouverts par le langage, enfermés dans le langage, ouverts sur autrui par le langage (communication), fermés sur autrui par le langage (erreur, mensonge), ouverts sur les idées par la langage, fermés sur les idées par le langage. Ouverts sur le monde et retranchés du monde par notre langage, nous sommes, conformément à notre destin, enfermés par ce qui nous ouvre et ouverts par ce qui nous enferme. Problème humain universel aux variations et modulations infinies. (M5-01)

Libéralisme :

- Le libéralisme mondial se fonde sur un univers mental doctrinaire, linéaire, quantifié, unidimensionnel. Il perpétue une vision progressive de l'histoire qui a perdu toute crédibilité. Il prend pour superstitions tout ce qui s'attache aux identités, singularités, traditions culturelles, et considère comme soubresauts d'un monde dépassé les premières révoltes qui se manifestent contre son déroulement, sans jamais songer qu'elles puissent constituer les annonces de contre-courants futurs. Il ne peut concevoir que ses effets pervers puissent devenir effets principaux, qu'il puisse déclencher des contre-effets et provoquer le déchaînement des forces souterraines qu'il croit avoir endigués.

- Ici, il faut reconnaître l'inanité des trois dogmes de la vulgate économistique :

1. L'idée que la croissance économique ne puisse être envisagée que du point de vue économique, alors qu'elle doit être aussi envisagée de plusieurs points de vue non économiques

2. L'idée que le bien-être et la prospérité sont d'eux-mêmes pacifiants (on cherche toujours des causes économiques aux troubles, alors qu'il y a, pour les guerres, les révoltes, les révolutions, ni uniquement ni toujours des causes matérielles, mais aussi des causes culturelles, des motivations mythologiques ou religieuses, des aspirations anthropologiques : ainsi les déchaînements meurtriers en Irlande ou ex-Yougoslavie comportent, certes, des composants économiques, mais ne peuvent, pas plus que ceux de la Seconde guerre mondiale, se réduire aux intérêts économiques).

3. L'idée du développement illimité. Or nous avons appris qu'au-delà de certaines limites l'industrialisation produit et va produire des dégradations écologiques menaçant la biosphère et l'humanité dans son ensemble. Nous devons apprendre que le développement lui-même crée autant de problèmes qu'il en résout, et qu'il conduit à la crise profonde de civilisation qui affecte les sociétés prospères d'Occident. Tel qu'il demeure conçu, le développement est à terme insoutenable; y compris le développement soutenable.

- On nomme pensée unique la pensée néolibérale. Elle relève en fait d'une structure profonde de pensée, qui opère ses ravages dans la connaissance, la science, la politique. Cette structure de pensée est le fruit du développement , dans notre civilisation, de l'hyperspécialisation des connaissances, de la dégradation concomitante de la culture générale, de la perte de l'aptitude à appréhender les problèmes fondamentaux et globaux. La pensée néolibérale constitue la variante économistique actuelle de la pensée unidimensionnelle, parcellaire, disjonctive et réductrice produite par notre enseignement et régnant chez nos «élites». C'est une pensée commune aux élites dirigeantes de technocrates, éconocrates, managers et politiciens ayant perdu tout projet politique. Ces élites, selon Christopher Lasch - La Révolte des élites -, vivent dans un monde raréfié, clos, où seul est réel le quantifiable ; elles croient conduire la locomotive irrésistible du progrès, elles n'ont pas acquis le sens des limites et de finitude, elles ignorent toute autre vertu que celles de la gestion des sociétés développées, de l'innovation technologique et de la rationalité du marché. Ces élites autosatisfaites sont persuadées de détenir la vérité de l'histoire, croient œuvrer pour le bien général et demandent aux populations de se fier à leur bienfaisant optimisme. Ainsi s'est créée non seulement une nouvelle fracture sociale, mais une fracture intellectuelle entre cette élite à langue de bois et à cerveau d'ordinateur, et tous ceux qui non seulement sont rejetés par la marche inexorable de leur progrès, mais se trouvent confrontés au réel, à l'incertitude de l'avenir, à la question du sens de la vie, au besoin de croire.

- L'idéologie de la «nouvelle classe» tend à dépersonnaliser et déresponsabiliser sa propre conduite qui lui semble obéir à la rationalité et à l'objectivité. Elle est assurée de sa compétence exclusive pour gérer la société. Elle produit une intelligence aveugle et celle-ci tient les rênes de la «mondialisation du libéralisme». (PC-97)

Liberté - Égalité - Fraternité :

- Les animaux supérieurs disposent d'un appareil neurocérébral de plus en plus complexe et performant qui élabore des

stratégies (de connaissance, d'action) et qui, connaissant ou

produisant des situations de choix, prend des décisions. C'est sur ce fondement que, chez l'homme,

se sont développées les possibilités de liberté. Ces libertés ne viennent pas du ciel, mais émergent de l'auto-éco-organisation la plus complexe qui soit, l'auto-éco-organisation anthropo-sociale. Ainsi ce n'est pas le mélange de déterminisme et d'aléa qui produit de la liberté. Pour qu'il y ait possibilité de liberté, il faut qu'il y ait possibilité de décision et de choix. Il faut donc qu'il y ait un être auto-éco-organisateur capable de computer et cogiter les situations qu'il affronte, capable d'établir des scénarios ou projets de comportement, capable de décider entre ces scénarios et de commander l'action choisie. Cette liberté suppose donc une double détermination : la détermination organisationnelle intérieur et la détermination des événements extérieurs; elles suppose aussi une relative indétermination intérieure (la possibilité de choix)) et la présence d'aléas et hasards dans l'environnement extérieur (qui permettent l'insertion d'une action libre). L'action libre s'appuie sur la connaissance et l'utilisation des déterminations (les constances, structures, lois). L'action libre, simultanément, s'appuie sur les possibilités aléatoires qui se présentent dans la situation où elle intervient (stratégie).

- La liberté est une émergence : elle émerge dans des conditions intérieures et extérieures données, à partir d'une auto-éco-organisation . La liberté, dans ce sens est serve de ses conditions d'émergence. Elle dépend totalement de l'auto-organisation , laquelle, elle-même, dépend des conditions écologiques extérieures (ne serait-ce que pour se nourrir, s'autoréorganiser, s'autoréparer). L'autonomie des individus s'acquiert à partir d'innombrables dépendances ; il faut être nourri et aimé par les parents, il faut apprendre à parler, à écrire, il faut aller à l'école, à l'université, engrammer une culture très diversifiée pour acquérir les possibilités d'autonomie toujours plus grande. L'autonomie doit donc toujours être conçue, non en opposition, mais en complémentarité avec l'idée de dépendance. Mais une fois émergée, l'autonomie rétroagit sur ses conditions de formation, rétroagit sur l'organisation qui la produit, devient apte à opérer éventuellement des actes libres. Ainsi liberté et déterminisme cessent d'être des notions substantielles : elles deviennent des notions complexes, qui nécessitent, pour être pensées, un principe de complexité physique (la relation ordre/désordre/organisation ), un principe de complexité organisationnelle (comportant émergence, rétroaction et récursion), un principe d'autonomie/dépendance.

- Dès lors, nous avons les outils conceptuels pour penser ensemble, en association et en interaction , non plus en exclusion, déterminisme et liberté. Une action peut être à la fois déterminée et libre. Elle peut être plus ou moins libre. Nous sommes plus ou moins libres en fonction de nos aptitudes intérieures à organiser notre liberté, et aussi, en fonction des déterminations économiques, sociales, politiques, historiques qui nous enserrent, nous asservissent ou, au contraire, nous ouvrent des possibilités d'autonomie. (PSVS-81)

- Les trois termes sont à la fois complémentaires et antagonistes. La liberté toute seule tue l'égalité et même la fraternité. Imposée, l'égalité détruit la liberté sans réaliser la fraternité. Quand à la fraternité, qui ne peut être institué par décret, elle doit réguler la liberté et réduire l'inégalité. C'est une valeur qui relève en fait de la liaison de soi-même avec l'intérêt général, c'est-à-dire profondément de civisme. Là ou dépérit l'esprit citoyen, là où l'on cesse de se sentir responsable et solidaire d'autrui, la fraternité disparaît. Ces trois notions sont donc très importantes. Il y a des moments historiques où le problème crucial est celui de la liberté, surtout dans les conditions d'oppression, comme sous l'Occupation en France, et il y en a où le problème majeur est celui de la solidarité, ce qui est le cas aujourd'hui. (LFM-97)

Littérature - Livre : -

La littérature nous prépare à la vie. Elle canalise la circulation entre le réel et l'imaginaire. Elle allaite nos tropismes affectifs.... Elle propose les patrons-modèles sur lesquels s'habilleront nos tendances individuelles, et cet habillage, qu'il soit sur mesure ou de confection selon les hasards, donnera forme à notre personnalité. Ainsi, au sortir des jeux de l'enfance, la littérature nous doue d'une âme et nous permet d'extraire un personnage de notre indétermination première. Elle nous offre une tenue et des antennes pour entrer dans le monde socialisé des adultes. Je ne veux pas dire que la littérature nous adapte à ce monde adulte. Au contraire, ses ferments de refus et d'inadaptation, son caractère profondément adolescent contredisent ce monde. Mais ils le contredisent en nous y faisant accéder. (AC-59)

- Un livre qui compte nous dévoile une vérité ignorée, cachée, profonde, informe, que nous portions en nous, et il nous procure un double ravissement, celui de la découverte de notre propre vérité dans la découverte d'une vérité extérieure à nous, la découverte de nous-mêmes dans des personnages extérieurs à nous. (MD-94)

Longueur d'onde :

- Les longueurs d'onde se modifient lentement au fil des années : un homme et une femme, qui s'aimaient, qui s'aiment encore, ne sont plus sur la même longueur d'onde. (VS-69)

Nature : -

Contrairement à la croyance reçue, il y a moins de désordre dans la nature que dans l'humanité. (PP-73)

- La Nature, ce n'est pas seulement physis, chaos et cosmos ensemble. La Nature c'est ce qui relie, articule, fait communiquer en profondeur l'anthropologique au biologique et au physique. Il nous faut donc retrouver la Nature pour retrouver notre Nature, comme l'avaient senti les romantiques, authentiques gardiens de la complexité durant le siècle de la grande Simplification. Dès lors nous voyons que la nature de ce qui nous éloigne de la Nature constitue un développement de la Nature, et nous rapproche au plus intime de la Nature de la Nature. La Nature de la Nature est dans notre nature. Notre déviance même, par rapport à la Nature, est animée par la Nature de la Nature. Mais la Nature de la Nature ne saurait se refermer sur nous et nous engloutir. (M1-77)

- La Nature vivante ou éco-nature nous révèle des vertus organisatrices plus admirables encore que ne l'avaient imaginé les romantiques. Sa vertu de spontanéité lui permet de s'organiser en éco-systèmes de très haute complexité sans disposer d'un centre organisateur. Sa vertu

réorganisatrice lui permet de tolérer, éponger, utiliser de façon extrêmement souple, aléas, perturbations et désordres. Sa vertu intégratrice lui permet d'associer en une unité régulatrice des myriades d'êtres et d'espèces extrêmement divers, ainsi que de convertir égoïsmes, antagonismes, dévorations en une grande solidarité éco-organisatrice. Une telle nature nous semble alors maternelle (elle nourrit de vie la vie de chaque être vivant tout en se nourrissant elle-même des vies qu'elle nourrit), sage (comportant toujours régulation et harmonie), extralucide (sachant tout voir et voir le tout). Mais tout ce qui nous apparaît comme "bonté naturelle" nous apparaît, sous un autre angle, comme barbarie naturelle. Les grandes solidarités sont en fait tissées de servitude, aliénation, exploitation…. Ainsi donc, derrière la nature-mère apparaît la nature-tombe et hécatombe. Derrière la nature extralucide apparaît la mort aveugle. Derrière la sagesse d'harmonie et de régulation se révèle enfin la démesure. (M2-80)

Naturel et étrange :

- Comme tout paraît naturel, se coiffer, prendre un bain, regarder le port de Condamine, le rocher, la mer…

Comme tout paraît étrange ; les mêmes choses.

Je me tiens perpétuellement ces deux discours parallèles ou plutôt ils se tiennent en moi, sans que je puisse intervenir. Parfois il y a du fading dans l'un. Mais le plus souvent, comme tout me paraît naturel et étrange. (VS-69)

Néo-archaïsme :

- A la pointe du modernisme, à l'avant-garde de la psychologie urbaine, naît et se développe un appel néo-rousseauiste où la Nature (physis) est exaltée par l'opposition au monde artificiel des villes, et où l'arkhé, rejetée dans la modernité précédente comme routine et arriération, devient principe, enracinement, fondement, communication avec les sources authentiques de l'existence. Ce besoin syncrétique de physis et d'arkhé va notamment se projeter, s'incarner dans un besoin de rusticité. C'est ce complexe (nature-rusticité-archaïsme) que nous nommons néo-archaïsme.

- Le néo-archaïsme s'est développé d'abord dans les sphères de l'intelligentsia, de la haute société (première consommatrice des primeurs culturelles de l'intelligentsia et première couche sociale blasée des plaisirs et avantages urbains), mais se répand rapidement dans de larges couches bourgeoises et ensuite populaires urbaines (où le besoin de physis-arkhé est massivement suscité en feed-back négatif, par les rythmes, contraintes et fatigues nerveuses des grandes villes).

- Le néo-archaïsme urbain s'est développé dans des nombreuses directions dont : a) le culte des éléments naturels : l'air, le soleil, les eaux, le vert (végétal-chlorophyllien), la vie (animale), la pierre (sauvage) se gorgent de valeurs régénératrices et rédemptrices, se chargent de vertus physio-psycho-mythologiques ; b) le culte du corps physique, qui d'abord s'inscrit dans le sport, se développe dans la diététique, l'esthétique et le ludique ; c) le renversement partiel des hiérarchies gastronomiques en faveur des plats rustiques et «naturels»… A l'ancienne opposition : haute gastronomie/nourritures rustiques, se substitue une nouvelle opposition haute gastronomie et gastronomie rustique/nourriture industrialisée ; d) le renversement partiel des valeurs décoratives et mobilières de l'habitat en faveur des valeurs de rusticité… réhabilitation de la cheminée et du feu de bois, des poutres apparentes aux plafonds, des meubles d'origine authentiquement (du moins le croit-on), rustique (armoires, tables, commodes, sièges etc.), d'ustensiles de cuisine rustiques ou à connotations rustiques etc. ; e) la réhabilitation esthétique généralisée des signes de l'unicité et de l'authenticité de l'œuvre artisanale par opposition à l'œuvre industrielle de série ;

- Ainsi la conservation et la réhabilitation de monuments, usages, traditions de passé deviennent, par un singulier renversement, une manifestation de modernisme et non plus de traditionalisme, d'avant-gardisme et non plus d'arriération. Le néo-archaïsme n'exige pas nécessairement le rejet de la techné et de ses produits (bien-être, confort), mais le plus souvent leur intégration (ainsi le caravaning et le camping s'effectuent avec et dans les commodités modernes, les meubles et ustensiles rustiques sont introduits dans les appartements confortables et équipés ; réciproquement on se réintroduit dans les demeures archaïques et rustiques en y introduisant l'équipement électro-ménager et le confort). (ET-76)

Nihilisme :

- Le nihilisme, c'est la perte de sens apparemment irrémédiable pour l'Univers et pour l'homme. C'est la dissolution de toute substance, étrangement confirmée in extremis par la découverte de la microphysique que sous toutes choses il n'y a plus de substance. C'est, non pas la dissolution de toute conscience, mais au contraire l'avènement d'une nouvelle conscience où le scepticisme et le relativisme ont déjà fait leur œuvre dévastatrice et qui se sait vouée à jamais à l'incertitude et à l'angoisse.... Il y certes aussi un visage horrible du nihilisme, qui conduit frénétiquement à adhérer à la pulsion de destruction et de mort, et c'est avec perspicacité que Rauchnig avait décelé, tapi au sein du nazisme, radical animant de l'intérieur son führer et ses fureurs. Le nihilisme est tout à la fois ambivalent dans ses conséquences. Il peut pousser à assumer courageusement l'angoisse de la condition humaine, à accepter ce destin de finitude et d'inachèvement que l'Europe avait sans cesse dénié et défié. Il pousse à adhérer à la vie sans qu'on puisse en déchiffrer un sens autre que celui de vivre pour vivre. Mais il peut pousser aussi à renoncer à la pensée et à mépriser toute morale. (PE-87)

Nouveau :

- Le nouveau n'est pas nécessairement meilleur, et c'est peut-être la vérité de l'idée postmoderne. Fabriquer du nouveau pour le nouveau est stérile. Le problème n'est pas dans la production systématique et forcenée du nouveau. La vraie nouveauté naît toujours dans le retour au sources. Pourquoi Jean-Jacques Rousseau a-t-il été si prodigieusement nouveau ? C'est parce qu'il a voulu se pencher sur la source de l'humanité, sur l'origine de la propriété, sur l'origine de la civilisation, et, dans le fond, toute nouveauté doit passer par le ressourcement et le retour à l'ancien. (APS-97)

Nuit et brouillard :

- Nous ne sommes pas proches du sommet de la côte d'où nous allons saluer le soleil levant. Nous ne sommes pas au moment où vont s'accomplir les promesses des Lumières, comme on l'avait cru en 1789, avant que l'histoire reparte dans les tempêtes avec guillotine, soubresauts, Napoléon, Restauration, re-révolutions… Nous n'allons pas sortir de l'histoire. Nous devons nous resituer dans la préhistoire de l'esprit humain. Nous sommes dans le jeu incertain/aléatoire du régressif/progressif, à la fois dans révolutions sauvages et régressions barbares. Nous sommes dans nuit et brouillard, placenta informe, utérus où le sang qui nous nourrit est mêlé à l'immonde. (PSVS-81)

- Pour moi, nuit et brouillard ne veut pas dire abdication, ne veut pas dire résignation, mais que nous sommes dans une situation où nous devons naviguer à l'aveuglette, où il nous faut piloter avec beaucoup d'intelligence , en unissant hardiesse et prudence, en sachant que, de toute façon, nous n'évitons par le risque. (APM-90)

- Aujourd'hui, comme dit le philosophe tchèque Patocka «le devenir est problématisé, et il le restera à jamais». Nous sommes dans cette aventure incertaine, et chaque jour les événements qui surviennent dans le monde nous l'indiquent, nous sommes dans «nuit et brouillard». Pourquoi sommes-nous dans nuit et brouillard ? Parce que nous sommes entrés pleinement dans l'ère planétaire. Nous sommes entrés dans cette ère dans laquelle il y a des actions multiples et incessantes entre toutes les parties de la Terre, où ce qui concerne les puits de pétrole en Irak et au Koweït concerne l'humanité entière. Mais en même temps nous devons comprendre que nous sommes sur cette petite planète, maison commune, perdus dans le cosmos, et que, effectivement, nous avons une mission qui est de civiliser les rapports humains sur cette Terre. Les religions du salut, les politiques du salut disaient : Soyez frères, parce que nous serons sauvés. Je crois qu'aujourd'hui il faut que nous disions : Soyons frères parce que nous sommes perdus, perdus, sur une petite planète de banlieue d'un soleil suburbain d'une galaxie périphérique d'un monde privé de centre. Nous sommes là, mais nous avons les plantes, les oiseaux, les fleurs, nous avons la diversité de la vie, nous avons les possibilités de l'esprit humain. C'est là désormais notre seul fondement et notre seul ressourcement possible. (APS-97)

Observation : -

Nous découvrons de plus en plus que le problème clé de la science est, à un degré supérieur, celui de toute connaissance : la relation du sujet observateur à l'objet observé. De plus en plus en microphysique, en théorie de l'information , en histoire, en ethnographie, on comprend que l'objet est construit par l'observateur, passe toujours par une description cérébrale. Cette observation cérébrale n'est pas pour autant un fantasme, elle porte en elle un caractère d'ambiguïté et d'indécidabilité qui ne peuvent être élucidées que par une description de la description et une inscription du descripteur. Il s'agit d'établir le méga système du système scientifique.(PP-73)

- Il est une révolution copernicienne, inhérente à la réforme des structures de pensée, et que chacun peut effectuer : c'est d'inclure dans toute observation l'auto-observation, dans tout examen l'auto-examen, d'introduire dans toute connaissance la volonté d'autoconnaissance du connaissant.(PSVS-81)

- l'observateur-concepteur doit s'intégrer dans son observation et dans sa conception. Il doit essayer de concevoir son hic et nunc socioculturel. Tout ceci n'est pas seulement le retour à la modestie intellectuelle , c'est aussi le retour à l'aspiration authentique à la vérité.(SC-90)

- La nécessité d'une auto-analyse est devenu un point central dans mes idées, dans mon épistémologie, dans ma méthodologie : tout observateur doit s'observer lui-même dans son observation des choses. Toutes connaissances devrait exposer ses conditions de production et ne peut échapper à sa part de subjectivité. (SH-96)

Oikos -

Ce terme grec qui désigne l'habitat a donné naissance à l'écologie et à oecumène (la terre habitée, conçue comme univers. (M2-80)

Opti-pessimiste :

- Je suis opti-pessimiste. Je peux reprendre aujourd'hui ce que j'écrivais il y a trente ans : " Nous sommes toujours à l'âge de fer planétaire " et : " Nous sommes encore à la préhistoire de l'esprit humain. " Je suis conscient de la présence, voire de la recrudescence, en notre âge de fer, de trois formes de barbarie. Une barbarie qui se déchaîne dans les guerres, faite de haine et de mépris, provoquant massacres et tortures. Une barbarie inhérente à nos civilisations, qui comporte, pour les subordonnés et les exclus, humiliations et offenses. Et une barbarie glacée, issue du calcul et de la logique de machines, qui ne connaît que le calculable et le programmable, et ignore donc la vie, c'est-à-dire la souffrance, la joie, le plaisir, l'amour...

(MC-08)

ORGANISATION -

On ne peut échapper à l'idée incroyable : c'est en se désintégrant que le cosmos s'organise. Or cette idée incroyable est la seule qui puisse fournir aujourd'hui la trame d'une théorie plausible de la formation du monde physique. En effet, c'est à partir d'un déferlement thermique que peuvent devenir compréhensibles, par et pour l'astrophysique, sur la base de la physique nucléaire et de l'astronomie d'observation, l'apparition des particules, les nucléosynthèses, la formation et l'allumage des étoiles, la constitution des atomes lourds.

- L'organisation est la merveille du monde physique. Comment se fait-il que d'une déflagration incandescente, comment se fait-il que d'une bouillie de photons, électrons, protons, neutrons puissent s'organiser au moins 1073 atomes, que des millions de milliards de soleils grouillent dans les 500 millions de galaxies repérées ? Comment du feu ont pu surgir ces milliards de machines à feu ? Et bien sûr : comment la vie ? Nous savons aujourd'hui que tout ce que l'ancienne physique concevait comme élément simple est organisation. L'atome est organisation; la molécule est organisation; l'astre est organisation; la vie est organisation; la société est organisation. Mais nous ignorons tout du sens de ce terme : organisation.

- La source génératrice de l'organisation, c'est la complexité de la désintégration cosmique, la complexité de l'idée de chaos, la complexité de la relation désordre/ interaction / rencontres/organisation.

- Il n'y a pas de principe systémique antérieur et extérieur aux interactions entre éléments. Par contre, il y a des conditions physiques de formation où certains phénomènes d'interactions , prenant forme d'interrelations, deviennent organisationnels. S'il y a principe organisateur, il naît des rencontres aléatoires, dans la copulation du désordre et de l'ordre, dans et par la catastrophe c'est-à-dire le changement de forme. C'est bien cela la merveille morphogénétique où le surgissement de l'interrelation, de l'organisation, du système sont les trois faces d'un même phénomène.

- Qu'est-ce que l'organisation ? En première définition : l'organisation est l'agencement de relations entre composants ou individus qui produit une unité complexe ou système, dotée de qualités inconnues au niveau des composants ou individus. L'organisation lie de façon interrelationnelle des éléments ou événements ou individus divers qui dès lors deviennent les composants d'un tout. Elle assure solidarité et solidité relative à ces liaisons, donc assure au système une certaine possibilité de durée en dépit de perturbations aléatoires. L'organisation donc : transforme, produit, relie et maintient.

- Un des traits les plus fondamentaux de l'organisationest l'aptitude à transformer de la diversité en unité, sans annuler la diversité (association de protons, neutrons, électrons dans l'atome, associations d'atomes divers dans la molécule, de molécules diverses dans la macro-molécule), et aussi à créer de la diversité dans et par l'unité. Ainsi le principe d'exclusion de Pauli impose, au sein de l'atome, une individualisation quantique qui singularise chacun des électrons identiques. L'organisation cellulaire produit et entretient la diversité de ses constituants moléculaires. La constitution d'un organisme adulte à partir d'un œuf est un processus de création intra-organisationnel de millions ou milliards de cellules à la fois différenciées, diversifiées et individualisées (disposant d'autonomie organisatrice). Tout ce qui est organisation vivante, c'est-à-dire non seulement l'organisme individuel, mais aussi le cycle des reproductions, les éco-systèmes, la biosphère illustrent l'enchaînement en circuit de cette double proposition : la diversité organise de l'unité qui organise de la diversité; ainsi la diversité est requise, maintenue, entretenue, voire créée et développée dans et par l'unité systémique qu'elle-même crée et développe.

- L'organisation est le concept crucial, le nœud qui lie l'idée d'interrelation à l'idée de système. Sauter directement des interrelations au système, rétrocéder directement du système aux interrelations, comme le font les systémistes qui ignorent l'idée d'organisation, c'est mutiler et dévertébrer le concept même de système. L'organisation lie, transforme, produit, maintient. Elle lie, transforme les éléments en un système, produit et maintient ce système.

- L'organisation, qui peut combiner de façon diversifiée divers types de liaison (les liaisons peuvent être assurées par : - dépendances fixes et rigides - interactions réciproques, - constitutions d'éléments communs à deux systèmes associés - rétroactions régulatrices - communications informationnelles), relie les éléments entre eux, les éléments en une totalité, les éléments à la totalité, la totalité aux éléments, c'est-à-dire lie entre elles toutes les liaisons et constitue la liaison des liaisons.

- L'organisation est à la fois transformation et formation (morphogenèse). Il s'agit bien de transformations : les éléments transformés en parties d'un tout perdent des qualités et en acquièrent de nouvelles; l'organisation transforme une diversité séparée en une forme globale (gestalt). Ainsi l'organisation est ce qui transforme la transformation en forme; autrement dit, elle forme la forme en se formant elle-même; elle se produit d'elle-même en produisant le système, ce qui nous fait apparaître son caractère fondamentalement générateur.

(M1-77)

- L'organisation est l'agencement des relations entre composants ou individus qui produisent une unité complexe organisée, ou système, dotée d'une relative autonomie. L'organisation constitue, maintient, entretient des systèmes autonomes, c'est-à-dire l'autonomie de ces systèmes. (PSVS-81)

- Les extraordinaires découvertes de l'organisation à la fois moléculaire et informationnelle de la machine vivante nous conduisent non à la connaissance finale de la vie mais aux portes du problème de l'auto-organisation. (SC-90)

- L'organisation fonde l'unité du multiple et assure la multiplicité dans l'un ; elle introduit les émergences, qualités et propriétés inconnues au niveau de ses constituants isolés ; elle engendre des métamorphoses. Sans organisation, l'univers ne serait que dispersion.

(M6-04)

Organisation :

L'organisation de la différence

Organisation :

Interrelation et antagonisme

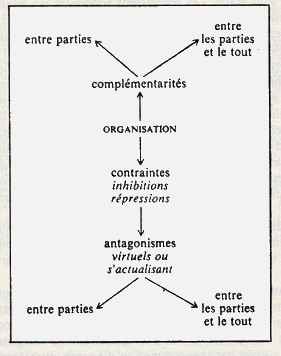

Toute interrelation organisationnelle suppose l'existence et le jeu d'attractions, d'affinités, de possibilités de liaisons ou de communications entre éléments ou individus. Mais le maintien des différences suppose également l'existence de forces d'exclusion, de répulsion, de dissociation, sans lesquelles tout se confondrait et aucun système ne serait concevable. Il faut donc que, dans l'organisation systémique, les forces d'attraction, affinités, liaisons, communications, etc., prédominent sur les forces de répulsion, exclusion, dissociation, qu'elles inhibent, contiennent, contrôlent, en un mot virtualisent.

Organisation :

L'antagonisme dans la complémentarité

Aux antagonismes que suppose et virtualise toute liaison ou toute intégration se conjuguent des antagonismes que produit l'organisation des complémentarités.

Tout système présente donc une face diurne émergée, qui est associative, organisationnelle, fonctionnelle, et une face d'ombre, immergée, virtuelle qui en est le négatif. Il y a antagonisme latent entre ce qui est actualisé et ce qui est virtualisé.

(M1-77)

Organisation :

L'organisation des antagonismes

Formulons donc le principe : il n'y a pas d'organisation Sans anti-organisation. Disons réciproquement : l'anti-organisation est à la fois nécessaire et antagoniste à l'organisation. Pour l'organisation fixe, l'anti-organisation est virtuelle, latente. Pour l'organisation active, l'anti-organisation devient active.

(M1-77)

Organisation :

L'anti-organisation et l'entropie organisationnelle

- La science occidentale s’était fondée et développée en extirpant tout principe de finalité de son sein. La finalité fut assez aisément chassée de la physique. Elle fut difficilement et incomplètement évacuée de la biologie. On le comprend : les idées de buts et de fins s’imposaient de toute évidence dans l’ontogenèse, la physiologie. Le comportement. L’expérience de Driesch, en 1908, en démontrant que chaque moitié d’un embryon d’oursin coupé en deux finissait par reconstituer un organisme adulte complet, mettait en évidence la domination d’une fin (la constitution de l’organisme adulte) sur les causalitésexternes. Mais comment comprendre cette finalité de façon non providentialiste ? L'idées de finalité, même rincée et désinfectée, dégageait encore une odeur mystico-religieuse. Donc le problème fut refoulé, comme tout problème gênant non résolu. On se persuada qu’action/réaction, stimulus/réponse, qui donnaient la primauté à la causalité physique extérieure, suffisaient a l’étude « objective » de l'organisme.

Alors que la finalité semblait définitivement renvoyée aux oubliettes, y compris dans la biologie, elle revint en grande pompe théorique (Rosenblueth et Wiener, 1950) dans une science intégralement physique, celle des machines cybernétiques. Il ne s’agissait nullement pour ces fondateurs de faire remarquer que chaque pièce de la machine artificielle et la machine elle-même étaient conçues, construites et utilisées dans des buts précis, définissables et recensables. Ces finalités sont de caractère anthropo-social, et ne concernent pas directement la physis. La découverte de Wiener/Rosenblueth était que la théorie de la machine avait besoin du concept de finalité pour rendre compte de processus physiques qui ne pouvaient être décrits selon la causalité physique classique. I1 était nécessaire de faire appel aux idées finalistes de normes et buts pour

rendre compte des états régulés d’une machine, inexplicables selon la causalité ordinaire. Tout ce qui se conçoit dans la machine a partir des notions de programme, communication, contrôle, est inconcevable selon les déterminismes classiques, lesquels ignorent les notions de rétroactionet d’information; par contre la liaison organique qu’établit Wiener entre information et rétroaction entraîne le recours aux idées de norme, but, finalité.

C’est par le truchement de la cybernétique que la finalité s’est réintroduite au cœur de la théorie fondamentale de la vie. En effet, la cybernétique offrit à la biologie moléculaire, qui avait besoin d’une armature organisationnelle, ses concepts de code, programme, communication, traduction, contrôle, direction, inhibition et, bien entendu, rétroaction. La cellule apparut des lors comme une fabuleuse usine automatique ou chaque opération, chaque fonction avait son but précis, recensable, l’ensemble de ces buts se conjuguant dans la grande finalité : produire, organiser pour vivre. Cette

machine vivante apparut donc naturellement comme une goal seeking machine, dotée de purpose behavior.

La finalité était donc réhabilitée. Mais ce n’était pas celle qui avait été privée de tous droits scientifiques. La finalité « vitaliste » faisait horreur : elle venait du ciel ; la finalité cybernétique fut accueillie a bras ouverts; elle venait de la technique, sous le label des programmes informatiques, avec totale garantie machiniste. Ce n’était plus l‘idée téléologique, issue des desseins généraux de la Providence ; c’était une idée téléonomique, localisée aux machines, dont la machine vivante. Elle n’émanait pas d’un esprit supérieur guidant le monde. Elle surgissait des machineries cellulaires.

Dès lors la finalité devient non seulement explicable, elle devient explicative, c’est-à-dire causale. La finalité est une causalité intérieure qui se dégage de façon de plus en plus précise, active, déterminante la ou il y a information/programme pour commander les performances et les productions. La notion de performance prend figure précisément en fonction de l‘idée de but : elle consiste a atteindre un but très déterminé en dépit des perturbations et aléas qui surgissent en cours d’action.

Ainsi les productions, les performances, les régulations dans la machine artificielle ainsi que dans l’organisme vivant sont évidemment finalisés.

La causalité finalitaire est un aspect de l’endo-causalité. Son caractère particulier a l’égard du déterminisme classique est de ne prendre forme qu’une fois le but (l’effet) accompli. Elle peut donc demeurer virtuelle, et invisible tant que l’être ou l’organisme est en repos ou latence, comme le

grain de blé enfoui dans la grande pyramide qui, en sommeil pendant quelques millénaires, germe dès qu’on le remet dans des conditions favorables.

La causalité finalitaire, a la différence du déterminisme classique qui n’est que contrainte, exprime activement et praxiquement la vertu de l’endo-causalité : produire de l‘autonomie et, au-delà, des possibilités de liberté. Elle est justement ce qui permet de comprendre le développement de stratégies et de décisions, qui n’ont de sens que par rapport a une/des finalités. Dès lors, l’être vivant fait subir a son environnement les effets de ses propres finalités ; L'asservissement peut être conçu dans ce sens comme un débordement de générativité et de finalité dans les territoires de l’exo-causalité. En somme, la causalité finalitaire, qui est en opposition à la causalité extérieure, peut éventuellement asservir cette causalité. Ainsi en est-il de l’homme qui asservit les « Lois de la Nature » elles-mêmes, en imposant sur les déterminismes physiques extérieurs la surdétermination de ses propres finalités.

Le retour de la finalité dans le char de la cybernétique a été triomphal. Inscrite dans la constellation pragmatique des notions de programme/information/rétroaction, circonscrite et fiabilisée en téléonomie, elle remplissait les trous béants laissés par la causalité classique. Dès lors, la finalité

cybernétique devint la nouvelle tarte a la crème des explications faciles ou l’on croit dissiper enfin les énigmes de la vie ; trop faciles parce qu’elles refoulent dans l’ombre le problème originel que la nouvelle idée de finalité devrait au contraire mettre en lumière : à la différence de la machine

artificielle, conçue par un être supérieur qui constitue sa providence et lui donne préalablement son programme et ses buts, la machine vivante est issue d’un état inférieur de l’organisation physique, sans deus pro machina. ni « information », ni programme : d’où vient le « programme » ? d’où vient 1’ « information » ? d’où vient la finalité ?

La finalité des machines artificielles éclaire sans doute bien des aspects fonctionnels de la super-machine vivante, mais elle en occulte le problème fondamental : celui d‘une finalité sans origine finaliste et sans destination intelligible. Nous allons le voir : l‘idée de finalité est incontestablement nécessaire ; mais elle est par trop insuffisante.

- Les machines artificielles sont finalisées avant d’exister. Mais les arkhe-machineset les moteurs sauvages existent sans finalité originelle et sans finalité fonctionnelle. Ce sont des interactions non finalisées qui se sont bouclées en rétroactions dans les genèses : l’étoile fonctionne sans dessein préconçu, sans régulation informatique, sans programme, dans et par l'antagonisme devenu complémentaire de processus centrifuges et centripètes. Il n’y a pas de buts dans la machine stellaire. Il n’y a qu’une boucle générative/régénérative dans et par la rétroaction du Tout sur le tout. Toutefois, tout se passe comme si ce bouclage récursif avait pour fin de s’entretenir lui-même. Disons même : une finalité immanente émerge en toute boucle , en tout recommencement, en toute régulation ; chaque moment/élément du processus semble être a la fois la fin du précèdent et le moyen du suivant, et tous ces moments semblent mus par la finalité immanente qui serait comme le recommencement perpétuel de la boucle .

Nous sommes donc dans la préhistoire de la finalité. Toute générativité génère une potentialité ou un embryon de finalité : tout Soi devient presque déjà un pour-Soi. Mais il n’y a pas encore de finalité. Celle-ci n’émerge véritablement qu’au niveau d’une

organisation communicationnelle comportant appareils de computation/contrôle/commande. Ainsi, la machine vivante est véritablement constituée de processus et d’éléments finalisés. Les molécules dans les cellules, les cellules dans les organes, les organes dans l’organisme sont quasi spécialisés en fonction de taches quasi programmés qui visent à accomplir des buts, et tous ces buts se rejoignent dans le but global : vivre. On peut même dire que cet être vivant qui s’auto-finalise est le produit finalisé de l’acte reproducteur dont il est issu. On peut remonter ainsi de procréation en duplication jusqu’à l’origine de la vie. Mais la, nous retrouvons non seulement la même absence de finalité préalable que pour les machines physiques naturelles, mais surtout ce problème spécifique : comment la finalité naît-elle de la non-finalité ? Comment un processus

aléatoire de rencontres et d’interactions entre macro-molécules aboutit-il à une organisation « cybernétique » finalitaire ? Comment des molécules d’ARN ou d’ADN, préalablement non « codées », auraient-elles pu posséder l’information capable de reproduire et contrôler des protéines avec lesquelles elles n’étaient pas encore associées ? L’idée d’information, ergo celle de

programme, ergo celle de finalité, ne peuvent être antérieures a la constitution d’un premier bouclage proto-cellulaire. Il faut donc écarter toute idée de processus finalitaire avant l’apparition de la vie.

L’être vivant, comme le soleil, comme toute machine sauvage, est né à partir d’interactions qui, aléatoires et déterministes, sont les unes et les autres dépourvues de finalité. Il nous faut donc nécessairement imaginer, entre le premier bouclage nucléo/protéiné et la première cellule porteuse d‘un « message » informationnel, toute une évolution a travers laquelle les développements organisationnels génèrent des finalités. Dans une telle évolution, les traits organisationnels qui entretiennent la survie de la machine proto-vivante deviennent de plus en plus combinés, adaptés les uns aux autres en fonction de cette survie, et, devenant ainsi fonctionnels, ils deviennent quasi finalisés. C’est donc le développement de la praxis productive-de-soi qui va produire finalement la finalité. La double et coïncidente production (des molécules et de son propre être) va de plus en plus rétroagir pour finaliser le système productif et finaliser les opérations, agencements, éléments, mécanismes, actions qui concourent a cette production. Ce

processus est inséparable de la constitution d’un proto-appareil qui apparemment « programme » les opérations en fonction des buts métaboliques et reproducteurs.

Ainsi toute

organisation productrice-de-soi porte en germe une production de finalité, qui ne peut émerger qu’avec les développements organisationnels comportant la constitution d’un proto-appareil contrôlant et liant les boucles génératives et les activités phénoménales. La finalité est un produit de la production auto-productive.

Ainsi la finalité biologique, et bien sur anthropo-sociale, est immergée dans un processus récursif de génération-de-soi dont elle fait partie. Elle est le visage émergé et informationnel de cette génération-de-soi. La finalité est dès lors une

émergence née de la complexité de l'organisation vivante dans ses caractères communicationnels/informationnels. Ce n’est pas un caractère préalable à cette organisation. Elle est bien « téléonomique » et non « téléologique ». Alors que la téléologie part d’une intention bien dessinée, la téléonomie baigne dans une zone obscure de finalité immanente, et la boucle récursiveest elle-même immergée dans une zone d’interactions physico- chimiques sans finalités, ou joue la dialectique désordre/ordre/organisation.

- La réhabilitation wienérienne de la finalité a pu être considérée comme une

révolution épistémologique par rapport au behaviorisme (Piaget). Bien plus, elle nous fait comprendre que les sciences humaines et sociales s’agrippaient à l'idée de finalité (Comte, Marx, Tonnies, etc.), non parce qu’elles étaient « arriérées » par rapport aux sciences naturelles, mais parce que l’éradication de toute finalité rendait inintelligible leur objet. Les idées de « projet » doivent être considérées, non comme des résidus idéalistes, mais comme des efforts pour reconnaître une dimension inexpugnable de 1’existence individuelle (Sartre) et sociale (Touraine). Le progrès des sciences de la vie et de l’homme ne peut ni ne doit s’effectuer dans la réduction de l’être au comportement (behavior), puis dans la réduction de celui-ci a une causalité extérieure.

Ainsi l’idée de finalité s’impose. Mais il faut non seulement tempérer l'enthousiasme piagétien : il faut relativiser et relationner l'idée de finalité. Même pour les machines artificielles, qui sont finalisées non seulement au niveau de leur organisation physique, mais aussi au niveau des finalités praxiques de la société qui les produit et les utilise, l’idée de finalité devient trouble et incertaine, dès qu’on considère en profondeur leur enracinement anthropo-sociologique. L’idée de finalité n’est évidente, claire, sans faille, pour les êtres vivants, humains, sociaux, comme pour les machines

artificielles, que dans la zone médiane des spécialisations fonctionnelles, des programmations, des actions et des performances utilitaires.

L’erreur est, non seulement de réduire l’univers de la vie, de l’homme, de la société, a celui des machines artificielles, elle est aussi de réduire 1’univers des machines artificielles aux machines artificielles. L’erreur est dans la rationalisation cybernétique qui ne veut ou ne peut voir dans l’être vivant et dans l’être social qu’une machine huilée et fonctionnelle qui demande a toujours être plus huilée et fonctionnalisée. Cette rationalisation finalitaire devient symétrique à l’ancienne

causalité élémentaire, car, comme elle, elle chasse l'incertitude et la complexité. L’erreur est celle-la même de la pensée technocratique qui a fait de la machine artificielle arbitrairement isolée

l'eidolon de toute vie, la nouvelle idole, la reine du monde robotisé ! La finalité est certes une émergence cybernétique de la vie, mais elle émerge dans la complexité. Que ce soit au niveau de l’organisme, de l’individu, de la reproduction, de l’espèce, de l‘éco-système, de la société, l'idée de finalité doit être a la fois intégrée et relativisée, c‘est-a-dire complexifiée. C’est une notion ni claire ni distincte, mais clignotante. La complexité la démultiplie, mais aussi l’obscurcit. Les buts pratiques, les opérations fonctionnelles, sont clairs et évidents, mais ils s’engrènent dans des finalités de moins en moins claires, de moins en moins évidentes...

Partout ou il y a finalité, dans la machine artificielle comme dans l’être vivant, la finalité se dissout aux racines, s‘embrume aux sommets. Elle renvoie toujours a de l'infra-finalité, c‘est-à-dire aux processus génésiques d'où naissent les productions-de-soi et les êtres-machines. Elle renvoie a

l’extra-finalité, l’existence, cette qualité non rationalisable, qui s’épanouit dans la vie, que la finalité ne peut ni enserrer ni articuler. Elle renvoie à la méta-finalité, ou les fins maîtresses sont concurrentes, antagonistes, incertaines, indiscernables, voire inexistantes...

La finalité est une idée ouverte sur son contraire, liée a son contraire. Elle naît de la non-finalité. Elle se dissout par excès de complexité. Elle manque de tout support transcendant. Incertaine a la base, incertaine au sommet, elle est instable, transformable. La finalité est vraiment une

émergence : elle naît, meurt, se métamorphose. Elle naît avec la boucle qui, en même temps, constitue la finitude de tout être machinal, et, enfermée dans cette finitude, elle est ouverte sur ce qui n’a pas de fin. (M1-77)

rationnel ; les conceptions les plus archaïques, les plus barbares de la culpabilité collective, se font jour, s'étendent jusqu'à la descendance de l'ennemi. La haine et le mépris deviennent les sentiments les plus subgreens. Anatole France disait que les armées sont beaucoup plus haïssables pour l'imbécillité qui leur fait cortège que pour les meurtres qu'elles provoquent.

Il nous faut d'abord concevoir le langage comme un être-machine dans le sens que nous avons donné à ce terme. C'est une machine auto-socio-organisatrice au sein de la machine socio-culturelle, elle-même auto-éco-organisatrice.

A un premier degré, le langage est une machine à double articulation où des assemblages de phonèmes non dotés de sens constituent des énoncés de mots dotés de sens. Cette machine obéit en chaque langue à des règles de grammaire, syntaxe, vocabulaire, et ces règles obéissent elles-mêmes à des déterminations et « structures » profondes qui restent encore mystérieuses et controversées.

A un seconde degré, le langage est une machine qui fonctionne de façon associées à la machinerie logique et à la machinerie analogique, elles-mêmes dépendantes des règles fondamentales de la computation/cogitation propres à la machinerie cérébrale humaine. Logique et linguistique sont deux machines en une, s'engrenant intimement et profondément l'une en l'autre, et que l'on ne peut réduire l'une à l'autre.

A un troisième degré, le langage est une machine qui met/que mettent en activité les paradigmes, catégories, schèmes, modèles de penser propres à chaque culture et elle s'engrène donc dans la machine culturelle.

La merveille est que chacune de ces machines est faite partiellement des pièces des autres machines, que chacun de ces processus met en mouvement et est mis en mouvement par des processus des autres machines, que chacune fonctionne par les opérations des autres machines.

L'organisation d'un système est l'organisation de la différence. Elle établit des relations complémentaires entre les parties différentes et diverses, ainsi qu'entre les parties et le tout.

Les éléments et parties sont complémentaires en un tout. Cette idée est triviale. plate, fausse. L'idée non triviale est : les parties sont organisées de façon complémentaire dans la constitution d'un tout. Car elle nous amène à nous interroger sur les conditions, les modalités, les limites et les problèmes que pose cette complémentarité.

La complémentarité organisationnelle peut s'instituer de diverses façons, comme par exemple :

-interactions (interactions gravitationnelles entre astres et planètes constituant un système solaire, interactions électriques entre noyau et électrons constituant un système atomique);

-liaisons instituant une partie commune; ainsi un ou plusieurs électrons sont communs aux atomes formant molécule;

-associations et combinaisons d'activités complémentaires (spécialisations fonctionnelles);

-communications informationnelles; dans ce cas, l'identité commune entre les parties, êtres, individus différents peut se borner à la participation à un même code.

C'est au stade biologique que l'organisation de la différence connaît ses développements originaux. Ceux-ci vont suivre deux voies :

-le développement de la spécialisation, c'est-à-dire de la différenciation organisationnelle, anatomique, fonctionnelle des éléments, individus ou sous-systèmes ; une telle organisation est associée à de fortes contraintes et au développement d'appareils de contrôle et commande;

-le développement des compétences et de l'autonomie des individualités composant le système, ce qui va de pair avec une organisation développant les intercommunications et coopérations internes (Changeux, Danchin, 1976).

(M1-77)

Les interrelations les plus stables supposent que des forces qui leur sont antagonistes y soient à la fois maintenues, neutralisées et surmontées. Ainsi, les répulsions électriques entre protons sont neutralisées et surmontées, par les interactions dites fortes comportant la présence de neutrons, et plus largement l'ensemble du complexe organisationnel nucléaire. La stabilisation des liaisons entre atomes au sein de la molécule comporte une sorte d'équilibration entre attractions et répulsions. A la différence des équilibres thermodynamiques d'homogénéisation et de désordre , les équilibres organisationnels sont des équilibres de forces antagonistes.

Ainsi, tonte relation organisationnelle, donc tout système, comporte et produit de l'antagonisme en même temps que de la complémentarité. Toute relation organisationnelle nécessite et actualise un principe de complémentarité, nécessite et plus ou moins virtualise un principe d'antagonisme.

(M1-77)

… l'organisation des complémentarités est inséparable de contraintes ou répressions; celles-ci virtualisent ou inhibent des propriétés qui, si elles devaient s'exprimer, deviendraient anti-organisationnelles et menaceraient l'intégrité du système.

Ainsi, les complémentarités qui s'organisent entre les parties sécrètent des antagonismes, virtuels ou non; la double et complémentaire identité qui coexiste en chaque partie est de par elle-même virtuellement antagoniste. C'est donc le principe de complémentarité lui-même qui nourrit en son sein le principe d'antagonisme.

Tout système dont l'organisation est active est en fait un système où des antagonismes sont actifs. Les régulations supposent un minimum d'antagonismes en éveil. La rétroaction qui maintient la constance d'un système ou régule une performance est dite négative (feed-back négatif), terme fort éclairant : déclenchée par la variation d'un élément, elle tend à annuler cette variation. L'organisation tolère donc une marge de fluctuations qui, si elles n'étaient inhibées en deçà d'un certain seuil, se développeraient de façon désintégrante en rétroaction positive. La rétroaction négative est donc une action antagoniste sur une action qui elle-même actualise des forces anti organisationnelles. On peut concevoir la rétroaction négative comme un antagonisme d'antagonisme, une anti-désorganisation ou anti-anti-organisation. La régulation dans son ensemble peut être conçue comme un couplage d'antagonismes où l'activation d'un potentiel anti-organisationnel déclenche son antagoniste lequel se résorbe lorsque l'action anti-organisationnelle se résorbe.

Ainsi, l'organisation active lie de façon complexe et ambivalente complémentarité et antagonisme. La complémentarité joue de façon antagoniste à l'antagonisme et l'antagonisme joue de façon complémentaire à la complémentarité.

L'idée d'antagonisme porte en elle la potentialité désorganisatrice.

Or, comme on vient de l'indiquer, la désorganisation est couplée à la réorganisation dans les systèmes stellaires et les systèmes vivants.

Du même coup, de tels systèmes sont sujets aux crises. Toute crise, quelle qu'en soit l'origine, se traduit par une défaillance dans la régulation, c'est-à-dire dans le contrôle des antagonismes. Les antagonismes font irruption quand il y a crise; ils font crise quand ils sont en éruption. La crise se manifeste par des transformations de différences en opposition, de complémentarités en antagonismes, et le désordre se répand dans le système en crise. Plus est riche la complexité organisationnelle, plus il y a possibilité donc danger de crise., plus aussi le système est capable de surmonter ses crises., voire d'en tirer profit pour son développement.

On ne peut donc concevoir d'organisation sans antagonisme, c'est-à-dire sans une anti-organisation potentielle incluse dans son existence et son fonctionnement.

Dès lors, l'accroissement d'entropie, sous l'angle organisationnel, est le résultat du passage de la virtualité à l'actualisation des potentialités ami-organisationnelles, passage, qui au-delà de certains seuils de tolérance, de contrôle ou d'utilisation, devient irréversible. Le deuxième principe de la science du temps veut dire que tôt ou tard l'anti-organisation brisera l'organisation et en dispersera les éléments. Les systèmes dont l'organisation est non active, non

réorganisatrice, immobilisent des énergies de liaison, qui permettent de contrebalancer les forces d'opposition et de dissociation. L'accroissement d'entropie y correspond à une dégradation énergétique/organisationnelle, soit que les antagonismes débloquent les énergies, soit que les dégradations d'énergies libèrent les antagonismes. Les systèmes non actifs ne peuvent s'agreennter à l'extérieur en énergie ni en organisation restauratrices. C'est pourquoi ils ne peuvent évoluer que dans le sens de la désorganisation.

La seule possibilité de lutter contre l'effet désintégrateur des antagonismes est active; par exemple :

-intégrer et utiliser le plus possible les antagonismes de façon organisationnelle,

renouveler l'énergie en la puisant dans l'environnement et régénérer l'organisation,

-s'auto-défendre de façon efficace contre les agressions extérieures et corriger les désordres intérieurs,

-s'auto-multiplier de façon que le taux de reproduction dépasse le taux de désintégration.

C'est ce que font les systèmes vivants : et la vie a si bien intégré son propre antagoniste - la mort - qu'elle la porte en elle, constamment et nécessairement.

Tout système donc, quel qu'il soit, porte en lui le ferment interne de sa dégradation. Tout système porte en lui l'annonce de sa propre ruine où confluent à un moment donné l'agression externe et la régression interne. La dégradation, la ruine, la désintégration ne viennent pas seulement de l'extérieur, elles viennent aussi de l'intérieur. La mort aléatoire de l'extérieur vient prendre la main de la mort tapie à l'intérieur de l'organisation. Ainsi, tout système est dès sa naissance condamné à mort.

(M1-77)